Роль и значение воина в современном бою очень велико. Победа в бою складывается из успешных действий отдельных солдат, экипажей танков и других боевых машин, расчетов орудий, минометов и т. д. Чем больше поражения каждый воин нанесет живой силе и боевой технике противника, тем выше будет темп продвижения подразделения в наступлении, тем устойчивее, неприступнее для врага окажется оборона.

Для победы над врагом требуется, чтобы каждый воин в совершенстве знал свое оружие и боевую технику, мастерски владел ими и умело применял в бою. Каждый солдат должен быть готов при необходимости заменить выбывшего из строя товарища, поэтому знание смежной воинской специальности для каждого обязательно.

Боевой устав Сухопутных войск предъявляет к воину в бою определенные требования. Солдат обязан знать боевую задачу отделения и взвода. В ходе боя он внимательно ведет наблюдение, а обнаружив противника, немедленно докладывает о нем командиру.

В наступлении солдат должен действовать смело и решительно, в обороне держаться стойко и упорно, во всех случаях уничтожать противника всеми способами и средствами, проявлять храбрость, инициативу и находчивость. Хорошо обученный воин умело использует местность, индивидуальные средства защиты и защитные свойства машин, умеет быстро оборудовать окопы и укрытия, преодолевать заграждения, естественные препятствия и зараженные участка местности, производить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию. Он обязан охранять и защищать командира в бою, а в случае выхода его из строя - смело брать на себя командование подразделением.

При ранении или поражении радиоактивными или отравляющими веществами надо принять необходимые меры самопомощи и продолжать выполнять боевую задачу.

Передвижение солдата.

В современном бою обстановка меняется очень быстро, подразделениям приходится применять различные способы и приемы действий. Солдату надо уметь сноровисто передвигаться на поле боя по любой местности, под огнем противника и в то же время применять свое оружие, уничтожать противника огнем.

Движение шагом осуществляется с темпом 95-105 шагов в минуту.

Длина шага - 60-70 см.

Движение бегом в строю осуществляется с темпом 165-180 шагов в минуту. Длина шага – 85-90 см.

Чтобы под огнем противника приблизиться к нему, выйти на рубеж атаки, на открытой местности передвигаются перебежками. Для этого из положения, лежа надо сначала наметить путь движения и укрытое место для передышки (отдыха). Затем подтянуть обе руки на уровень груди, имея оружие в правой руке, одновременно свести ноги вместе, резко выпрямляя руки, поднять грудь от земли, вынести правую или левую ногу вперед, быстро подняться и перебежать в намеченную точку. Перебежав надо с ходу лечь на левый бок и повернувшись на живот, отползти (перекатиться) в сторону. Это делается для того, чтобы скрыть от противника место своей остановки, иначе он, заранее прицелившись, может поразить солдата, когда тот будет подниматься для следующей перебежки. Длина перебежек должна составлять в среднем 20-40 шагов; при таком расстоянии перебежки противник не успеет произвести прицельный выстрел.

На рубеже, указанном командиром, солдат прекращает перебежки, занимает удобное место для наблюдения и изготавливается к стрельбе, чтобы прикрыть перебежки других солдат.

Как и перед перебежкой, надо сначала наметить путь движения и укрытые места остановок для передышки. Особенно целесообразно применять переползание по мелкому кустарнику, по высокой траве, на местности, где есть кочки, пни, отдельные кусты. При переползании любым способом оружие следует поставить на предохранитель и оберегать от ударов и загрязнения, особенно от попадания земли в канал ствола.

При действиях в пешем порядке в зависимости от местности и огня противника солдат может передвигаться различными способами:

Ускоренным шагом,

Бегом (в полный рост или пригнувшись),

Перебежками

Переползанием.

По команде «К БОЮ» взять оружие в правую руку, сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо, одновременно наклонить корпус вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя пальцами вправо (рис. 53), затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро перевернуться на живот; ноги слегка раскинуть в стороны носками наружу и изготовиться для ведения огня (рис. 53).

Рис. 54. Выполнение приема «к бою» с ручным пулеметом

При выполнении приемов с групповым оружием по команде «К БОЮ» перевести его в боевое положение, а затем принять положение для стрельбы (рис. 55).

|

|

Рис. 56. Выполнение приема «встать» из положения лежа

По команде «ВСТАТЬ» подтянуть обе руки на уровень груди, имея оружие в правой руке, одновременно свести ноги вместе (рис. 56), затем, резко выпрямляя руки, поднять грудь от земли и вынести правую (левую) ногу вперед (рис. 56), быстро подняться, приставить левую (правую) ногу и принять строевую стойку с оружием (см. рис. 5).

По команде «ВСТАТЬ» с пулеметом после вынесения ноги вперед взять пулемет, быстро подняться и, приставляя левую (правую) ногу, взять пулемет к ноге (рис. 56).

В боевой обстановке воину иногда понадобится преодолеть какое-то расстояние так, чтобы противник не только не поразил огнем, но даже и не заметил его. Например, при действиях в разведке надо скрытно приблизиться к вражескому часовому или наблюдателю, чтобы внезапно напасть на него и уничтожить или захватить в плен. В этих случаях передвигаются переползанием. Многолетним опытом для этого выработаны определенные приемы. Переползать можно

По-пластунски,

На получетверепьках

На боку.

Переползание производится по-пластунски, на получетвереньках и на боку по команде, например: «Рядовому Солоненко переползти за бруствер – ВПЕРЕД». По предварительной команде наметить путь движения и укрытые места остановок для передышки, а по исполнительной команде переползать одним из указанных способов.

Для переползания по-пластунски (рис. 57) лечь плотно на землю, правой рукой взять оружие за ремень у верхней антабки и положить его на предплечье правой руки.

|

Рис. 57. Переползание по-пластунски

Подтянуть правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку как можно дальше; отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть тело вперед, подтянуть другую ногу, вытянуть другую руку и продолжать движение в том же порядке. При переползании голову высоко не поднимать.

Для переползания на получетвереньках (рис. 58) встать на колени и опереться на предплечья или на кисти рук. Подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую (правую) руку вытянуть вперед. Передвинуть тело вперед до полного выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под себя другую, согнутую ногу, и, вытягивая другую руку, продолжать движение в том же порядке.

Оружие держать: при опоре на предплечья – также, как и при переползании по-пластунски; при опоре на кисти рук – в правой руке.

Рис. 59. Переползание на боку

Так, например, в ходе атаки солдат передвигается бегом или ускоренным шагом, а после броска гранаты - обычно бегом. При бое в глубине обороны противника применяются все способы в зависимости от обстановки.

Во время передвижения каждый солдат должен наблюдать за полем боя и при обнаружении противника докладывать командиру.

Главная задача в любом бою заключается в уничтожении живой силы, огневых средств и боевой техники противника. Солдат с этой целью применяет огонь своего оружия и гранаты. Но и противник будет стремиться к тому же.

Следовательно, чтобы уничтожить его, а самому остаться в живых и выполнить задачу, нужно не только уметь стрелять и бросать гранаты, но и обязательно первому увидеть противника и упредить его в открытии огня, чтобы поразить его с первого выстрела, с первой очереди, постоянно помня, что, если не уничтожить врага, он убьет тебя.

Огонь и гранаты в бою солдат применяет по команде командира или самостоятельно. Самостоятельно огонь ведется обычно в ближнем бою: в атаке, при отражении атаки противника, а также в случае внезапного его нападения при действиях в разведке, в охранении. Здесь важнейшее значение приобретают высокая бдительность, неослабное наблюдение за полем боя, постоянная готовность применить свое оружие первым, инициатива и смекалка каждого солдата.

Стрелять и бросать гранаты в бою придется из любого положения:

На ходу и с остановок;

Стоя, с колена и лежа;

Из окопов, из-за различных укрытий;

В населенных пунктах - через окна и пробоины в стенах, снизу вверх и сверху вниз;

В лесу - из-за деревьев;

При действиях на бронетехнике - через бойницы и т. д.

Всему этому солдат должен быть обучен.

Передвижение солдата в бою . В бою солдат может передвигаться на БМП (БТР), десантом на танке и в пешем порядке. При действиях в пешем порядке в зависимости от характера местности и воздействия огня противника солдат может передвигаться ускоренным шагом или бегом (в полный рост или пригнувшись), перебежками или переползанием.

Ускоренным шагом или бегом преодолеваются участки местности, скрытые от наблюдения противника и не простреливаемые его огнём. Этими же способами осуществляется движение в атаку. При этом оружие может быть в положении для немедленного открытия огня навскидку или с прижатым к боку прикладом.

Перебежки применяются для сближения с противником и осуществления других действий на открытой местности. Для перебежки из положения лёжа необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место остановки для передышки, поставить оружие на предохранитель. Затем быстро подняться и стремительно перебежать в намеченное место, с разбегу лечь на землю и быстро отползти в сторону. Это делается для того, чтобы скрыть от противника место остановки, иначе он, заранее прицелившись, может поразить солдата, когда тот будет подниматься для следующей перебежки.

Длина перебежки между остановками для передышки зависит от местности и огня противника и может быть от 20 до 40 шагов. За это время противник не успевает сделать прицельный выстрел. Достигнув намеченного или указанного командиром рубежа, необходимо занять место и изготовиться к стрельбе для прикрытия огнём перебежек других солдат.

(рис. 23) передвигаются, если противник ведёт прицельный огонь или когда необходимо приблизиться к нему незамеченным и внезапно напасть. В зависимости от рельефа местности и растительного покрова переползать можно по-пластунски, на получетвереньках или на боку. Как и перед перебежкой, сначала необходимо наметить путь передвижения и укрытые места для передышки.

Для переползания по - пластунски необходимо плотно лечь на землю, правой рукой взять автомат за ремень у верхней антабки и положить его на предплечье правой руки. Подтянуть правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку как можно дальше вперёд. Затем, отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть тело вперёд и подтянуть вторую ногу, вытянуть вторую руку и продолжать движение в том же порядке. При переползании голову высоко не поднимать.

Рис. 23. Переползание: а - по-пластунски; б - на получетвереньках; в - на боку

Для переползания на получетвереньках встать на колени и опереться на предплечья или на кисти рук. Затем подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую (правую) руку вытянуть вперёд, передвинуть тело вперёд до полного выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под себя вторую, согнутую, ногу, и, вытягивая вперёд вторую руку, продолжать движение в том же порядке. При этом автомат следует держать так же, как и при переползании по-пластунски (при опоре на кисти рук - в правой руке).

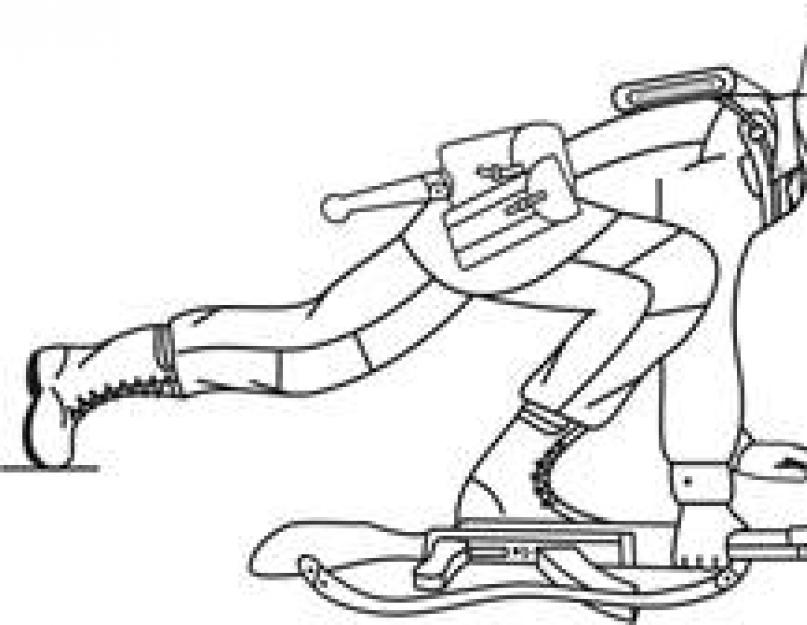

При переползании на боку лечь на левый бок и, подтянув вперёд левую ногу, согнутую в колене, опереться на предплечье левой руки, правой ногой упереться каблуком в землю как можно ближе к себе. Затем, разгибая правую ногу, передвинуть тело вперёд, не изменяя положения левой ноги, после чего продолжать движение в том же порядке. При переползании на боку оружие держать правой рукой, положив его на бедро левой ноги.

Действия при подготовке к наступлению . В наступлении солдат действует в составе отделения. До начала наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником он в составе отделения скрытно занимает указанную командиром позицию. В исходном положении солдат при необходимости дооборудует занимаемый участок траншеи дополнительной ячейкой. Затем он подготавливает приспособление для выскакивания из траншеи, проверяет исправность оружия и средств индивидуальной защиты. Далее необходимо доснарядить магазины (ленты), подготовить к действию ручные гранаты. При подготовке к наступлению ночью солдат, кроме того, изучает местность в направлении движения, запоминает местные предметы, которые могут служить ориентирами ночью. Для корректировки огня в тёмное время магазины снаряжаются дополнительно патронами с трассирующими пулями.

До начала движения в атаку солдат ведёт огонь по противнику.

При атаке в пешем порядке . По команде «Отделение, приготовиться к атаке» солдат заряжает оружие полным магазином (лентой), присоединяет штык-нож, подготавливает к применению ручные гранаты. Если необходимо, устанавливаются приспособления для быстрого выскакивания из траншеи.

При атаке на БМП (БТР) . Во время огневой подготовки атаки происходит посадка личного состава в БМП (БТР). По командам командира отделения «К машине», «По местам» солдат быстро занимает своё место в машине и изготавливается для ведения огня.

Действия в атаке . Атака - стремительное и безостановочное движение подразделений в боевом порядке, сочетающееся с огнём наивысшего напряжения и осуществляемое в целях уничтожения противника.

При атаке в пешем порядке . По команде «Отделение, в атаку - вперёд» солдат одновременно с другими солдатами быстро выскакивает из окопа (траншеи) и двигается вперёд бегом или ускоренным шагом в цепи отделения неотступно за танком, а где его нет - самостоятельно при поддержке огня БМП. При движении в цепи отделения солдат равняется по передним, выдерживает установленный интервал и своим огнём уничтожает огневые средства противника, в первую очередь противотанковые (рис. 24).

Рис. 24. Мотострелковое отделение наступает в пешем порядке (вариант)

Приблизившись к противнику в траншее на 25-40 м, солдат по команде командира отделения «Отделение, гранатами - огонь» забрасывает его гранатами и с криком «Ура» врывается на передний край обороны. Уничтожая противника огнём в упор и штыком, солдат, не задерживаясь, вслед за танками продолжает атаку в указанном направлении.

При атаке на БМП (БТР) . Солдат атакует противника, ведя огонь через бойницы (поверх борта), уничтожая его живую силу и огневые средства (рис. 25).

Рис. 25. Мотострелковый взвод наступает на бронетранспортёрах (вариант)

Действия при наступлении с ходу . До начала наступления с ходу солдат в составе отделения располагается в указанном командиром месте, уясняет полученную задачу и готовится к наступлению. Выдвижение к обороне противника осуществляется на БМП (БТР).

При атаке в пешем порядке . С выходом БМП (БТР) к установленному месту спешивания солдат по командам командира отделения «К машине», «Отделение, в направлении такого-то предмета, направляющий - такой-то - к бою, ВПЕРЁД» вместе с другими солдатами спешивается. Затем он быстро занимает своё место в боевом порядке отделения (цепи), ведя интенсивный огонь на ходу, и продолжает атаковать вслед за танком или самостоятельно.

При атаке на БМП (БТР) . Если оборона противника надёжно подавлена огнём артиллерии и ударами авиации, атака переднего края обороны противника осуществляется на БМП (БТР). При этом солдат ведёт огонь из своего оружия через бойницы по оставшимся на переднем крае огневым средствам и живой силе противника.

Преодоление заграждений . Заграждения перед передним краем обороны противника преодолеваются под прикрытием огня своих войск. При атаке противника в пешем порядке солдат преодолевает минное поле в составе отделения вслед за танком (БМП) по его колее или по проделанному проходу.

При подходе к минному полю солдат по команде командира «Отделение, за мной, в колонну по одному (по два), в проход, бегом - МАРШ» быстро занимает своё место в колонне отделения и стремительным броском преодолевает заграждение (рис. 26). Надо помнить, что задержка и скучивание недопустимы, иначе противник может нанести своим огнём значительные потери. Преодолев заграждение, солдат по команде командира «Отделение, в направлении такого-то предмета, направляющий - такой-то - к бою, ВПЕРЁД» занимает своё место в цепи и стремительно продолжает атаковать.

Рис. 26. Мотострелковое отделение преодолевает смешанное минное поле вслед за танком

Действия на заражённой местности. При преодолении зон заражения солдаты, находящиеся в бронетранспортёрах или автомобилях, надевают противогазы, в БМП и танках включается система защиты от оружия массового поражения. Движение осуществляется по возможности на максимальной скорости и по направлению, обеспечивающему наименьшее поражение и заражение людей.

При действиях в пешем порядке, на открытых машинах и десантом на танке в сухую погоду солдат надевает респиратор (противогаз), защитный плащ, чулки и перчатки. Для преодоления участков местности, заражённых отравляющими веществами, он надевает противогаз, защитный плащ (накидку), чулки и перчатки. В сырую погоду в зоне радиоактивного заражения противогаз можно не надевать. Открытые заражённые участки местности солдат преодолевает длинными и стремительными перебежками. Действуя на заражённой местности, не следует без надобности прикасаться к заражённым предметам, принимать пищу и пить.

- Преодолейте на местности расстояние 80-100 м перебежками.

- Проползите по-пластунски на местности расстояние 25 м.

- Выполните действия солдата по командам «Отделение, приготовиться к атаке» и «Отделение, в атаку - ВПЕРЁД».

- Как действует солдат при преодолении заграждений по проходам и заражённого участка местности в пешем порядке?

В бою в зависимости от характера местности, условий обстановки и воздействия огня противника солдат при действиях в пешем порядке может передвигаться ускоренным шагом или бегом (в полный рост или пригнувшись), перебежками и переползанием.

Способы передвижения солдата в бою

В бою в зависимости от характера местности, условий обстановки и воздействия огня противника солдат при действиях в пешем порядке может передвигаться ускоренным шагом или бегом (в полный рост или пригнувшись), перебежками и переползанием.

Участки местности, скрытые от наблюдения и огня противника, преодолеваются ускоренным шагом или бегом. Темп ускоренной ходьбы в среднем-130-140 шагов в минуту, длина шага - 80-90 см.

Удлинение шага достигается за счет более быстрого и полного разгибания сзади стоящей ноги и большего выноса другой ноги бедром вперед. Длительное передвижение ускоренным шагом утомительно, поэтому при скоростном передвижении целесообразно применять чередование ходьбы и бега. Этим же способом солдат передвигается в ходе атаки. При этом оружие держится в положении для немедленного открытия огня.

Для скрытного передвижения по местности с невысокими укрытиями (низкий кустарник, высокая трава, канава и т. п.) применяется ходьба пригнувшись. При этом способе передвижения необходимо согнуть ноги в коленях, подать корпус вперед, смотреть перед собой и двигаться широким шагом. Все движения выполняются свободно, без напряжения.

В зависимости от характера местности передвижение по ней имеет свои особенности. Движение вверх по склону производится укороченным шагом с наклоном корпуса вперед. При большой крутизне подъем следует совершать зигзагами, т, е. двигаться попеременно то правым, то левым боком к скату на слегка согнутых ногах, опираясь ребрами подошв и каблуков о выступы горы. На крутые подъемы можно также взбираться прямо, придерживаясь руками за ветки, кусты, пучки густой травы и т. п., ставя ноги на всю ступню «елочкой» (с разведенными в сторону носками).

Передвижение вниз по склоку производится свободным шагом с постановкой ноги на пятку, отклоняя корпус назад. Спуск по крутым склонам можно совершать боком, приставными шагами, по возможности придерживаясь рукой за неровности склона.

Передвижение по вязкому или скользкому грунту производится короткими шагами; ноги следует переставлять быстро, чтобы они не успели глубоко увязнуть в почве или соскользнуть с опоры. Ставить ногу надо на всю ступню и стараться для опоры выбирать более твердые участки (кочки, борозды, выступы, корни и т. п.).

Бег может применяться для преодоления отдельных участков местности (медленный, скоростной и в среднем темпе).

Медленный бег применяется на длинные дистанции. Корпус при беге наклоняется вперед несколько больше, чем при ходьбе. Темп бега-150-165 шагов в минуту при длине шага 70-90 см.

Бег в среднем темпе производится свободным маховым шагом. Корпус при этом держится с небольшим наклоном вперед. Быстрое продвижение вперед обеспечивается за счет энергичного заднего толчка, после которого нога, согнутая в колене, выносится бедром вперед- вверх и ставится на всю ступню. Голень не должна выноситься сильно вперед, а ступня - ставиться на землю далеко от проекции центра тяжести, так как при такой постановке ноги на землю возрастает тормозное воздействие переднего толчка, направленное в противоположную сторону. Темп бега - 165-180 шагов в минуту, длина шага - 85 - 90 см.

Скоростной бег применяется при перебежках, при выбегании из укрытий к боевым и транспортным машинам, при разбеге перед преодолением препятствий.

Корпус наклоняется вперед больше, чем при беге в среднем темпе, а отталкивание ногой и движение руками производятся энергичнее. Увеличение длины шага обеспечивается за счет заднего толчка ногой и быстрого выноса ее бедром вперед. Нога после отталкивания выносится вперед вверх согнутой в колене и мягко ставится на переднюю часть стопы с последующей опорой на всю ступню. Темп бега - 180-200 шагов в минуту, длина шага - 120-150 см.

Перебежки применяются для быстрого сближения с противником па открытой местности.

Для перебежки из положения лежа необходимо вначале поставить оружие на предохранитель, по предварительной команде наметить путь движения и укрытое место остановки, затем по исполнительной команде быстро вскочить, как при выполнении команды «Встать», и стремительно перебежать в намеченное место. На месте остановки с разбегу лечь на землю, отползти несколько в сторону, а достигнув указанного в команде места, кроме того, изготовиться для ведения огня.

Длина перебежки между остановками зависит от местности и огня противника и в среднем должна быть 20-40 шагов. Чем больше открыта местность и сильнее огонь, тем быстрее и короче должна быть перебежка.

Переползание применяется для незаметного приближения к противнику и скрытного преодоления участков местности, имеющих незначительные укрытия, неровности рельефа и находящихся под наблюдением или обстрелом противника.

В зависимости от обстановки, рельефа местности и огня переползание производится по-пластунски, на получетвереньках и на боку. Как и перед перебежкой необходимо сначала наметить путь передвижения и укрытие места для остановок.

При движении бегом, ускоренным шагом и при перебежках оружие удерживается одной или двумя руками, как удобнее.

Для переползания по-пластунски надо лечь плотно на землю, правой рукой взять оружие за ремень у верхней антабки и положить его на предплечье правой руки. Подтянуть правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку возможно дальше, отталкиваясь согнутой ногой, передвинуться вперед, подтянуть другую ногу, вытянуть другую руку и продолжать движение в том же порядке. При переползании голову высоко не поднимать.

Для переползания на получетвереньках встать на колени и опереться на предплечье или на кисти рук. Подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую (правую) руку вытянуть вперед. Передвинуть тело вперед до полного выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под себя другую согнутую ногу, и, вытягивая другую руку, продолжать движение в том же порядке. Оружие держать: при опоре на предплечья - так же, как и при переползании по-пластунски; при опоре на кисти рук - в правой руке.

Для переползания на боку лечь на левый бок, подтянув вперед левую ногу, согнутую в колене, опереться на предплечье левой руки, правой ногой упереться каблуком в землю возможно ближе к себе; разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя положения продолжать движение в том же порядке. Оружие держать правой рукой, положив его на бедро левой ноги.

Учебное пособие / Министерство Обороны СССР

Тема 3. Действия солдата в бою.

Обязанности личного состава в бою

Каждый сержант и солдат обязан:

1) знать боевую задачу взвода, своего отделения (экипажа) и свою задачу;

2) знать организацию, вооружение, технику и тактику подразделений противника, особенно боевые возможности его танков, других бронированных машин и противотанковых средств, их наиболее уязвимые места;

3) знать вооружение и технику своего подразделения;

4) знать размеры, объем, последовательность и сроки оборудования фортификационных сооружений;

5) уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, в том числе с применением взрывчатых веществ, осуществлять маскировку;

6) в бою постоянно вести наблюдение, своевременно обнаруживать противника и немедленно докладывать о нем командиру;

7) стойко и упорно действовать в обороне, смело и решительно действовать в наступлении, уничтожать противника, особенно танки и другие бронированные машины всеми способами и средствами, умело передвигаться на поле боя, выбирать огневые позиции (места для стрельбы);

8) проявлять храбрость, инициативу и находчивость в бою, оказывать помощь товарищу;

9) быть физически крепким и выносливым, владеть приемами рукопашного боя;

10) уметь опознавать воздушного противника и вести огонь по его низколетящим самолетам, вертолетам и другим воздушным целям из стрелкового оружия;

11) защищать командира в бою, в случае его ранения или гибели смело брать на себя командование подразделением;

12) знать способы защиты от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника;

13) умело использовать местность, средства индивидуальной защиты и защитные свойства;

14) преодолевать заграждения, препятствия и зоны заражения, устанавливать и обезвреживать противотанковые и противопехотные мины;

15) проводить специальную обработку;

16) без разрешения командира не оставлять своего места в бою;

17) при ранении или поражении радиоактивными, отравляющими веществами, биологическими (бактериальными) средствами, а также зажигательным оружием принимать необходимые меры само- и взаимопомощи и продолжать выполнение задачи; если будет приказано, отправиться на медицинский пункт, взять с собой личное оружие и средства защиты; при невозможности следовать на медицинский пункт отползти с оружием в укрытие и ждать санитаров;

18) уметь готовить вооружение и боеприпасы к боевому применению, быстро и ловко снаряжать патронами обоймы, магазины, ленты; следить за расходом боеприпасов и заправкой боевой машины пехоты, танка горючим, своевременно докладывать своему командиру об израсходовании 0,5 и 0,75 носимого (возимого) запаса боеприпасов и заправки горючего; при повреждении боевой машины пехоты быстро принимать меры к их восстановлению;

19) знать и соблюдать нормы международного права вооруженных конфликтов, законы военного времени.

Размещение экипажа и десанта

Боевая машина пехоты оборудована десятью посадочными местами для размещения боевого расчета в составе командира отделения (машины), механика-водителя, наводчика-оператора и семи мотострелков, в состав которых входят: старший стрелок (СС), стрелок (С), пулеметчик (П), гранатометчик (Г), помощник гранатометчика (ПГ). Свободные места для личного состава управления взвода - 6 человек: по 2 на машину.

Если место командира машины занимает старший командир, командир отделения или взвода размещается в десантном отделении машины.

Отделение управления. Отделение управления расположено в носовой части корпуса машины. В нем размещены рабочие места механика - водителя и десантника.

Рабочее место механика-водителя оборудовано: сиденьем; контрольно- измерительными приборами; приборами освещения и сигнализации; четырьмя приборами наблюдения ТНПО-170А; гирополукомпасом ГПК-59; органами управления машиной; приборами и исполнительными механизмами; аппаратом А-ЗТПУ; прибором радиационной и химической разведки; средствами пожаротушения; системой очистки приборов наблюдения.

Рабочее место десантника оборудовано: сиденьем, амбразурой для стрельбы из личного оружия (в левом борту корпуса), приборами наблюдения ТНП-165А и ТНПО-170А, аппаратом А-3ТПУ.

Боевое отделение. Боевое отделение расположено в средней части корпуса машины непосредственно за силовым отделением. Оно включает в себя башню и часть корпуса, ограниченную перегородкой силового отделения спереди и ограждениями сидений десанта сзади.

На рабочем месте командира размещены: люк командира с приборами наблюдения ТКН-3Б с осветителем ОУ-3ГА2, ТНПО-170А, ТНПТ-1; сиденье; механизм поворота люка командира; прицел 1ПЗ-3; пульт управления стабилизатора; радиостанция Р-123М (Р-173); аппарат А-1ТПУ; бачок и краны системы очистки приборов.

Десантное отделение. Десантное отделение расположено в кормовой части машины. Оно ограничено правым и левым бортами корпуса и разделено на две части средним топливным баком и контейнером электрооборудования. В десантном отделении - шесть рабочих мест для стрелков- десантников, по три в каждой части. Частично основанием для сидений служат боковые баки, установленные справа и слева от среднего бака. На каждом рабочем месте имеются прибор ТНПО-170А для наблюдения за местностью при движении по боевому, амбразуры для ведения стрельбы из пулеметов ПК (передние) и автоматов АК (остальные), места для укладки имущества десантников. Для выхода и входа десанта в корме машины имеются две двери. Для наблюдения за местностью в них установлены два прибора ТНПО-170А, а в левой двери - еще и амбразура для стрельбы из АК. Над сидениями в крыше расположены два люка для выхода десанта на плаву, ведения огня по воздушным целям и наблюдения за местностью на марше.

Солдат в составе наблюдательного поста

Разведка наблюдением ведется во всех видах боя для получения информации о наземном и воздушном противнике, его огневых средствах, инженерных заграждениях, командных пунктах и других объектах.

Для ведения разведки наблюдением солдат может быть назначен наблюдателем или химическим наблюдателем.

Солдат, назначенный наблюдателем, должен все видеть и слышать, оставаясь при этом незамеченным. Место для наблюдения выбирается по указанию командира такое, которое обеспечивало бы хороший обзор, маскировку, укрытие от огня противника, имело удобные подходы.

Нельзя располагаться на вершинах холмов, у отдельно стоящих деревьев, строений, на опушке небольших рощ, около отдельных кустов, т.е. вблизи тех мест, которые могут служить ориентирами для противника и привлечь его внимание.

Наиболее удобными для наблюдения являются окопы, канавы, воронки от снарядов и другие выемки в грунте. Место для наблюдения в них выбирается так, чтобы сзади имелись насыпь, бугорки или кусты; тогда наблюдатель не будет вырисовываться на фоне неба.

Способы наблюдения днем и ночью

У местных предметов (столба, дерева и др.) наблюдение ведется лежа с теневой стороны.

Для удобства наблюдения и подробного осмотра наблюдаемой местности назначенный наблюдателю сектор разбивается по глубине на три зоны наблюдения: ближнюю, наиболее доступную для наблюдения невооруженным глазом, глубиной 400 - 500 м; среднюю - до 1000 м и дальнюю - до предела видимости.

Границы зон устанавливаются по хорошо видимым ориентирам или местным предметам.

Приступая к наблюдению, сначала осматривают бегло всю местность (в наступлении - от себя в сторону противника, а в обороне - от противника к себе).

Наблюдение начинается с ближайшей зоны и ведется справа налево по условно обозначенным рубежам от себя в глубину путем последовательного осмотра местности и местных предметов. Открытые участки местности осматриваются быстрее, закрытые - более детально.

Обо всем замеченном наблюдатель докладывает командиру, не прекращая наблюдения.

В докладе наблюдатель указывает ориентир, на каком удалении от него (вправо, влево, дальше, ближе) и что замечено, например "Ориентир два - влево 50, ближе 100, у желтого куста наблюдательный пункт противника" (см. прил. 1).

Особенно сложно вести наблюдение ночью. Необходимо помнить, что в темноте видимость с высоты вниз хуже, чем снизу вверх. Поэтому место для наблюдения выбирается в лощинах и низких местах, откуда можно быстрее обнаружить противника, проектирующего на фоне неба. В качестве ориентиров выбираются предметы с контурными очертаниями, четко вырисовывающиеся на местности.

Порядок осмотра местности в секторе наблюдения

Наблюдение в ночных условиях ведется с помощью приборов ночного видения или невооруженным глазом.

При наблюдении ночью во избежание ослепления нельзя смотреть на ярко освещенные предметы и на источники света.

Инфракрасный прожектор демаскирует место его применения. Поэтому, приступая к наблюдению, нужно включить питание электронно-оптического прибора, тщательно осмотреть местность в секторе наблюдения и убедиться в отсутствии у противника инфракрасных прожекторов. При этом следует помнить, что источник излучения противника будет проектироваться в виде светло-зеленого пятна с ярко-белым центром.

Его направление определяется по форме пятна, если оно имеет форму круга, то луч направлен на наблюдателя, если виден эллипс, вытянутый по вертикали, луч направлен к наблюдателю под углом 45-60°.

В тех случаях, когда видимость ночью очень ограничена или вообще исключена, разведка ведется подслушиванием. При этом необходимо учитывать, что на слышимость существенное влияние оказывают температура и влажность воздуха, ветер, рельеф местности, растительный покров, местные предметы и т.д.

В пасмурную погоду или при глубокой облачности и особенно после дождя слышимость повышается, в ясный солнечный день - ухудшается.

Ночью и ранним утром слышимость лучше, чем днем, а зимой лучше, чем летом. Слышимость также улучшается, если звуковые волны распространяются над водной поверхностью (озером, рекой и т.д.). Ветер ускоряет или замедляет распространение звуковых волн. Если он дует от источника звука в сторону наблюдателя, слышимость улучшается.

В горной местности звуки, возникающие при передвижении войск и производстве оборонительных работ, слышны на значительно большем расстоянии, чем на равнине, так как звуковые волны, отражаясь от поверхности гор, распространяются дальше. Растительность и местные предметы на пути движения могут замедлить их распространение и изменить направление.

При выборе места для подслушивания нужно стремиться, чтобы слышать звуки без отражения: на возвышенных местах, дальше от препятствий и с подветренной стороны от участков, проходя через которые противник будет производить шум. Нельзя располагаться у шумящих от ветра деревьев и т.д.

В ночных условиях, а также днем важно не только обнаружить цель, но и определить расстояние до нее.

Определение расстояний до целей или местных предметов днем может производиться различными способами: глазомером; по угловым величинам целей или местных предметов; по дальномерной шкале оптического прицела; непосредственным промером местности.

Глазомерный способ определения расстояния без применения каких- либо приборов является одним из основных способов определения расстояний до целей.

В практике применяются два способа глазомерного определения расстояний до целей (местных предметов): по отрезкам местности; по степени видимости и кажущейся величине цели.

При определении расстояний по отрезкам местности необходимо какое-либо привычное расстояние, которое прочно укрепилось в зрительной памяти, например отрезок в 100, 200, 400 м, мысленно откладывать от себя до цели или местного предмета. При этом следует учитывать, что с увеличением расстояния кажущаяся величина отрезка в перспективе постепенно сокращается.

При определении расстояний по степени видимости и кажущейся величине цели необходимо видимую величину цели сравнивать с запечатлевшимися в памяти видимыми размерами данной цели на определенных удалениях.

Если цель обнаружена вблизи ориентира или местного предмета, расстояние до которого известно, то при определении расстояния до цели необходимо учитывать ее удаление от ориентира.

Определение расстояний по степени видимости местных

предметов (людей)

Для определения расстояния по угловой величине необходимо знать ширину или высоту цели (предмета), до которого измеряется расстояние, и иметь приборы наблюдения. При определении расстояний этим способом измеряют угловую величину видимой высоты или ширины цели (предмета) и вычисляют расстояние по формуле

Д= В х 1000 ,

где Д - определяемое расстояние до цели; В высота или ширина цели, У - угол в тысячных, под каким видна цель (предмет). Порядок определения расстояния с помощью бинокля: в поле зрения бинокля имеется угломерная сетка, которая, в свою очередь, имеет взаимно перпендикулярные угломерные шкалы. Величина одного большого деления шкалы соответствует 10 тысячным (0-10), малого - 5 тысячным (0-05). Например, нужно определить расстояние до ПТУР (противотанковая управляемая ракета) противника, расположенного на рубеже телеграфных столбов.

Решение: Расстояние между столбами равно 50 м. Оно закрывается четырьмя большими делениями горизонтальной угломерной шкалы (40 тысячных или 0-40). Расстояние до ПТУР равно

Д = В х 1000 = 50 х 1000 = 1250м

Приборы наблюдения. Для определения расстояний по дальномер- ной шкале оптического прицела РПГ-7 и орудия БМП нужно навести шкалу на цель так, чтобы цель располагалась между сплошной горизонтальной и наклонной пунктирной линиями.

Угловые шкалы бинокля. Штрих шкалы, расположенной над целью, указывает расстояние до цели, имеющей высоту 2,7 м. Если цель имеет высоту меньше (больше) 2,7 м, то необходимо от расстояния, определенного

по шкале, вычесть (прибавить) поправку, равную произведению числа десятых метра разницы в высоте цели на постоянное число 4 и на цифру шкалы, расположенную над целью.

Например, нужно определить расстояние до тяжелого танка противника, имеющего высоту 3,2 м, если танк своей верхней частью касается пунктирной линии дальномерной шкалы со штрихом, обозначенным цифрой 6.

Определение расстояния по дальномерной шкале оптического

прицела (расстояние до цели 600 м при ее высоте 2,7 м)

Решение: Разница в высоте цели равна 0,5 м (3,2 - 2,7 = 0,5); поправка равна 120 м (0,5 х 4 х 6 = 120 м); расстояние до цели 720 м (600 + 120) или округленно 700 м.

В оптическом прицеле снайперской винтовки штрих шкалы в отличие от прицела РПГ-7 и БМП указывает расстояние до цели, имеющей высоту 1,7 м.

Расстояние до цели по дальномерной шкале можно определить лишь тогда, когда цель по высоте видна полностью.

Для определения расстояний промером местности шагами нужно знать среднюю величину одной пары своих шагов в метрах. При определении расстояний счет шагов производится парами. Этот способ может быть применен лишь вне соприкосновения с противником и служит для проверки правильности определения расстояний глазомером.

На наблюдательном посту должны быть приборы наблюдения, крупномасштабная карта или схема местности, журнал наблюдения (см. табл.1), компас, часы, фонарь, средства связи и подачи сигналов оповещения.

Получив задачу, наблюдатели приступают к скрытному оборудованию места для наблюдения. Оно выбирается обычно вблизи командира, выставляющего пост, с хорошим обзором. Связь наблюдательного поста с командиром осуществляется по телефону, радио, голосом или установленными сигналами. О занятии наблюдательного поста и окончании его оборудования старший наблюдатель докладывает командиру (начальнику), выславшему пост.

Наблюдатели поочередно ведут наблюдение. Оно начинается с детального изучения местности и определения расстояний до ориентиров и характерных местных предметов в назначенном секторе.

Обнаружив цель, старший наблюдатель установленным порядком докладывает командиру о ее положении относительно ориентиров и, кроме того, наносит на карту или схему местности и делает запись в журнале наблюдения.

Наблюдение за воздушным противником ведется последовательным просмотром воздушного пространства, начиная от горизонта.

Обнаружив воздушную цель, наблюдатель подает сигнал оповещения, определяет ее характер, направление и высоту полета и докладывает о ней командиру, выставившему пост (старшему наблюдателю поста).

Химический наблюдатель ведет непрерывное наблюдение в указанном районе, в установленное время, а также при каждом артиллерийском и авиационном налете противника включает приборы радиационной и химической разведки и следит за их показаниями.

При обнаружении радиационного заражения (уровень радиации 0,5 рад/ч и выше) наблюдатель немедленно обязан доложить командиру и по его указанию подать сигнал "Радиоактивная опасность".

При обнаружении химического и бактериологического (биологического) заражения наблюдатель подает сигнал "Химическая тревога" и докладывает командиру.

Результаты радиационного и химического наблюдения заносятся в журнал наблюдения, (см. табл. 2).

По окончании смены старший наблюдательного поста расписывается в журнале под записями наблюдения.

Таблица 1

ОБРАЗЦЫ ЗАПИСЕЙ В ЖУРНАЛЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица 2

В ЖУРНАЛЕ РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

(первая половина журнала)

(вторая половина журнала)

Действие солдата-дозорного на марше

Дозорное отделение назначается для своевременного обнаружения противника и разведки местности. Оно действует на удалении, обеспечивающем наблюдение за его действиями и поддержку огнем.

Солдат в составе дозорного отделения может действовать на боевой машине пехоты или в пешем порядке, зимой - на лыжах. Он выполняет задачу наблюдением на ходу и с коротких остановок.

При ведении разведки вдали от противника на боевой машине, когда встреча с ним маловероятна, дозорное отделение обычно движется по дороге с максимальной скоростью, а в районе возможной встречи с противником - вне дорог, скрытно, скачками от одного удобного для наблюдения пункта к другому.

Если разведка какого-либо объекта затруднена, командир высылает пеших дозорных (двух-трех солдат), назначая одного из них старшим, машина располагается в укрытии. Оставшиеся в машине солдаты ведут наблюдение за окружающей местностью и действиями дозорных в готовности поддержать их огнем.

Осмотр местности и местных предметов на пути движения дозорные производят так: выдвинувшись ближе к местному предмету, они сначала осматривают его с внешней стороны, стремясь выявить, не укрылся ли за ним или внутри него противник. Не обнаружив признаков, указывающих на присутствие противника, дозорные подходят к местному предмету, осматривают его и впереди лежащую местность. При этом старший дозорный, двигаясь немного позади своего дозорного, должен быть готов поддержать его огнем, в то же время он непрерывно поддерживает зрительную связь с командиром отделения. Убедившись, что противника нет, старший дозорный подает командиру отделения сигнал "Путь свободен". Дозорные остаются на месте и продолжают наблюдение до прибытия командира отделения. Получив от командира отделения следующий пункт наблюдения, дозорные в такой же последовательности продолжают движение к новому пункту для наблюдения. При осмотре местных предметов дозорные долго не задерживаются на одном месте.

Если дозорные встретят подготовленный к обороне участок местности и обнаружат окопы, траншеи, проволочные и минные заграждения, то они прежде всего должны выяснить, обороняются ли заграждения противником, заняты ли войсками окопы и траншеи, установить силы противника, глубину и характер его обороны. Возможно, что наблюдением не удается выявить наличие противника в окопах.

В этом случае дозорные могут предпринять некоторые демонстративные действия, например, создать шум у проволочного заграждения, с тем, чтобы вызвать огонь противника или в крайнем случае обстрелять заграждения в нескольких местах. Если заграждение не охраняется, нужно отыскать обход (проход) или проделать проход в заграждении, после чего продолжать движение по заданному маршруту, при этом обязательно обозначить проход.

Осмотр леса начинается с опушки. Признаками наличия противника в лесу могут быть: взлет птиц, след повозок, танков и автомобилей, ведущий в лес, поломанные ветки и ободранная кора на деревьях, движение на опушке леса, дым от костров, блеск стекол оптических приборов и т.д. При осмотре леса нужно обращать внимание на вершины деревьев и густые заросли, чтобы исключить внезапное нападение противника.

Особенно тщательному осмотру подвергаются поляны, овраги, кусты, гати и другие места, удобные для расположения засад противника.

Осмотр населенного пункта начинается издали, по возможности с возвышенных мест. Особое внимание обращается на такие места, откуда противник может сам вести наблюдение (деревья, крыши строений, окна зданий и т.д.). Признаками, свидетельствующими о наличии противника в населенном пункте, могут быть: шум моторов, большое движение, а иногда и необычная тишина.

Если противник не обнаружен, дозорные скрытно подходят к населенному пункту. Вначале осматриваются отдельно стоящие или крайние дома и опрашиваются местные жители. К отдельным дворам необходимо подходить не с улицы, а со стороны сада, огорода или хозяйственных построек. Осмотр строений производится сначала снаружи, потом внутри. Во время осмотра помещения во дворе находится один из дозорных, готовый оказать помощь осматривающему здание внутри и предупредить подразделение о наличии противника. При отсутствии жителей перед тем, как входить в дом, необходимо осмотреть, не заминирован ли он, нет ли в доме мин-ловушек ("сюрпризов") и т.д.

Не обнаружив противника в крайних домах, дозорные продвигаются по улицам, осматривают на выбор отдельные дома и выходят на противоположную окраину населенного пункта, откуда подают условный сигнал "Путь свободен". В крупном населенном пункте по мере осмотра домов дозор, используя дворы, проломы в стенах и другие скрытые пути, передвигается от одного квартала к другому.

Осмотр реки вначале ведется с такого расстояния, с которого она видна. У местных жителей надо выяснить, имеются ли укрепления, которые противник мог построить на подходах к берегу с целью обороны переправ, обороняются ли они, нет ли противника на противоположном берегу, где имеются запруды, мосты, броды и т.д.

Если противник занимает предмостные укрепления, то необходимо наблюдением установить его силы и огневые точки. В том случае, когда подходы к реке не обороняются, дозорные по приказанию командира определяют характер ее берегов, измеряют ее ширину и скорость течения.

Ширина реки определяется на глаз, с помощью бинокля или промером (веревкой, проводом). Если на противоположном берегу нет противника, ширину реки можно измерить с помощью построения геометрических треугольников.

Для этого необходимо встать на своем берегу напротив какого-нибудь местного предмета, находящегося на противоположном берегу у воды. От места своего нахождения отмерить вдоль берега какое-нибудь расстояние, например 50 шагов, и заметить эту точку; затем еще отмерить вдоль берега расстояние, равное половине отмеренного, т.е. в данном случае 25 шагов. От этого места отходить от берега под прямым углом до тех пор, пока замеченная ранее точка не окажется в створе с предметом, находящимся на противоположном берегу. Пройденное от берега расстояние, увеличенное вдвое, будет равняться ширине реки.

Скорость течения определяется по движению брошенного в реку легкого предмета (поплавка), который будет перемещаться со скоростью течения воды. С этой целью отсчитывают в секундах время, в течение которого поплавок проплывет расстояние, предварительно измеренное вдоль берега реки. Поплавок рекомендуется забрасывать в воду дальше от берега.

Наличие брода можно определить по следам повозок, автомобилей и другой техники, идущим к реке, а глубину реки следует измерять непосредственным переходом в брод, а также шестом с лодки или плотика.

При осмотре моста необходимо определить, какова его грузоподъемность, длина и ширина. У многих мостов имеется надпись, указывающая на грузоподъемность. Осмотр моста, ранее оборонявшегося противником, следует производить осторожно. Если мост заминирован, его нужно разминировать или поставить указку с надписью "Заминирован".

В том случае, когда противник обороняет противоположный берег, организуется тщательное наблюдение за ним и принимаются меры для отыскания брода или нового, более выгодного места для переправы.

При осмотре глубокого оврага один из дозорных ведет разведку по дну, остальные двигаются по его краю и ведут наблюдение за окружающей местностью.

Подготовка и подгонка обмундирования и снаряжения к маршу

Для бесшумного передвижения можно использовать следующие способы: на твердом грунте ногу ставить с носка, на мягком - с каблука; на траве ноги поднимать выше травы и осторожно опускать на каблук; по кустам и зарослям ветви раздвигать в разные стороны; при переходе в брод небольшой реки или другой мелкой водной преграды ногу опускать в воду с носка, протаскивая ее вперед по воде, ноги под водой не поднимать, так как вода, стекающая с обуви, производит шум; по вязкому болотистому грунту двигаться короткими и медленными шагами, ноги опускать на землю осторожно на всю ступню при этом расставлять их немного шире, чем при обычной ходьбе.

На местности с большим количеством кочек, ям, воронок личное оружие удобнее нести в положении "на грудь". Такое положение освобождает руки.

При движении ночью нельзя забывать, что у противника имеются прицелы ночного видения, а также радиотехнические и радиолокационные средства разведки, которые позволяют обнаружить движущихся солдат. Для обнаружения этих средств, при действии в разведке, необходимо брать свои ночные прицелы и другие средства.

В случае освещения противником местности нужно без какой-либо команды лечь и не шевелиться, а с наступлением темноты продолжить движение. Если противник обнаружил и открыл огонь, необходимо броском выйти из зоны обстрела.