1. Какие особенности строения и роста побегов?

Побег — это вегетативный орган, который возник у растений как приспособле-ние к жизни в воздушной среде суши. По строению побег более сложный, чем корень. Он состоит из стебля, листьев и почек. Стебель — ось побега. Он приспособлен к вы-полнению очень важной функции — передвижению веществ по растению. Стебель удерживает на себе листья. Лист — боковая часть побега. Основными функциями ли-ста являются фотосинтез и испарение воды, или транспирация. Благодаря почкам, побег может ветвиться и образовывать системы побегов, увеличивая площадь пита-ния растений. Побег, который развивается из зародыша, называют главным.

У большинства растений на стебле хорошо видно узлы и междоузлия. Узел — место, где листья отходят от стебля, а междоузлие — расстояние между соседними узлами. Воображаемый угол между стеблем и листом называют листовой пазухой На верхушке стебля и в листовых пазухах находятся почки. Те, что располагаются на верхушках побегов, называют верхушечными, а те, что располага-ются в пазухах, — боковыми, или пазушными . Нарастание побега обеспечивается деятельностью образовательной ткани, кото-рая находится на верхушке стебля — осевой части побега. За счет верхушечной ночки по-бег растет в высоту, а за счет боковых — вет-вится. Таким образом, почка — это зачаточ-ный побег. Различают почки вегетативные и генеративные . Почку, из которой могут образовываться новые побеги, называ-ют вегетативной . Почку, из которой раз-вивается цветок или соцветие, называют генеративной .

Одни почки у растений развиваются еже-годно. Другие могут развиваться на протяже-нии нескольких лет, тогда их называют спящими. Важное значение в жизни растений имеют и придаточные почки, которые могут образовываться не только на побегах, но и на корнях.

2. Чем обусловлено разнообразие побегов? Материал с сайта

Побеги разных растений отличаются по многим признакам. По происхождению выделяют главный и боковые побеги. Главным называют первый побег растения, который образуется из зародышевого побега семени. А побеги, которые образуются на главном, будут боковыми. В зависимости от функций побои делят на вегетативные и репродуктивные. Вегетативные побеги выполняют основные жизненные функ-ции растительного организма (фотосинтез, дыхание и т. п.), а репродуктивные - специализируются как органы воспроизведения и осуществляют размножение. По длине междоузлий побеги бывают удлинёнными и укороченными. У некоторых рас-тений междоузлия настолько короткие, что листья плотно располагаются один воз-ле другого, в результате чего образуется розетка (например, одуванчик, маргаритки, подорожник). Такие укороченные побега называют розеточными. Укороченные по-беги плодовых деревьев (например, яблони, груши), на которых формируются цвет-ки и плоды, садоводы называют плодушками, их тщательно сохраняют во время об-резки деревьев. Иногда на деревьях со спящих почек развиваются очень длинные побеги с большими листьями, значительно большими, чем типичные. Такие побеги называют волчками, они бесплодные и их надо удалять. По направлению роста различают вертикальные и горизонтальные побеги. Вертикальные побеги обычно называют прямостоячими, они растут прямо вверх (например, стволы деревьев, побеги томатов). А ползучие побеги земляники, лежачие побеги дыни, арбуза, боковые ветви деревьев являются примерами побегов, растущих горизонтально. Встречаются побеги, которые сначала растут горизонтально, а потом — вертикально (например у пырея, глухой крапивы). Итак, разнообразие побегов обусловлено их происхождением, функциями и особенностями строения.

3. Какое строение и значение имеют почки?

Почка является зачаточным побегом. Если почка — зачаточный побег, то в ней должны быть зачатки стебля, листьев и почек. В этом можно убе-диться, если сделать поперечный срез почки и рас-смотреть его с помощью лупы. На верхушке зачаточного стебля есть образовательная ткань, которую называют конусом нарастания. За счет де-ятельности образовательной ткани конуса нараста-ния образуются постоянные ткани и происходит рост побега. Снаружи почки защищены покровны-ми чешуями, являющимися видоизменёнными ли-стьями. Почки отличаются размерами, формой, расположением, функциями и т. и. Особенности почек используют для различения деревьев и кустарников зимой. Почки обеспечива-ют рост растения в высоту и ветвление, перенесение неблагоприятных условий, раз-множение и т. п.

Организм цветкового растения — это система корней и побегов. Главная функция надземных побегов — создание органических веществ из углекислого газа и воды с помощью солнечной энергии. Этот процесс называют воздушным питание растений.

Побег — сложный орган, состоящий из стебля, листьев, почек образовавшийся в течение одного лета.

Главный побег — побег, развившийся из почки зародыша семени.

Боковой побег — побег, появившийся из боковой пазушной почки, за счёт которого происходит ветвление стебля.

Удлинённый побег — побег, с удлинёнными междоузлиями.

Укороченный побег — побег, с укороченными междоузлиями.

Вегетативный побег — побег, несущий листья и почки.

Генеративный побег — побег, несущий репродуктивные органы — цветки, затем плоды и семена.

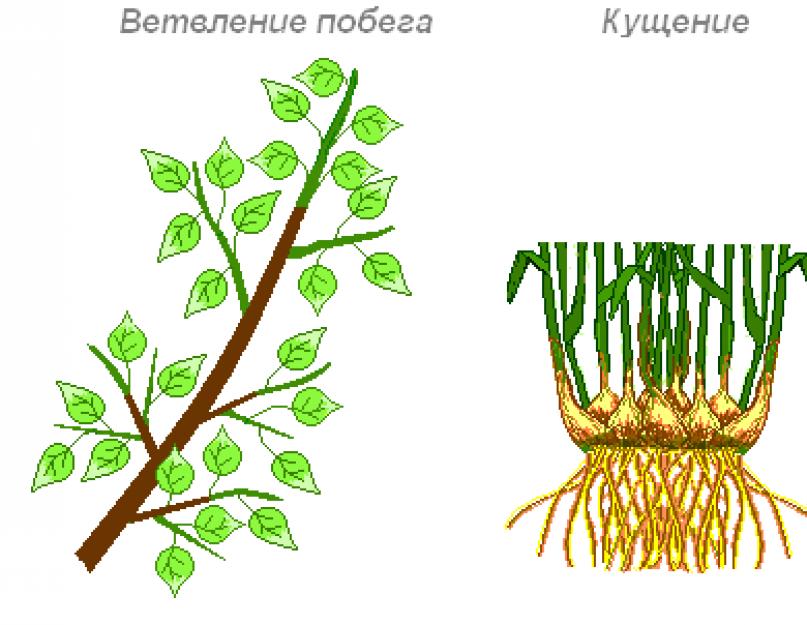

Ветвление и кущение побегов

Ветвление — это образование боковых побегов из пазушных почек. Сильно разветвлённая система побегов получается, когда на одном («материнском») побеге вырастают боковые, а на них, следующие боковые и так далее. Таким способом захватывается как можно больше среды для воздушного питания. Разветвлённая крона дерева создаёт громадную листовую поверхность.

Кущение — это ветвление, при котором крупные боковые побеги вырастают из самых нижних почек, находящихся у поверхности земли или даже под землёй. В результате кущения формируется куст. Очень плотные многолетние кусты называют дерновинами.

Типы ветвления побега

В ходе эволюции ветвление появилось у талломных (низших) растений; у этих растений точки роста просто раздваиваются. Такое ветвление называется дихотомическим , оно свойственно допобеговым формам — водорослям, лишайникам, печёночникам и антоцеротовым мхам, а также заросткам хвощей и папоротников.

С появлением развитых побегов и почек возникает моноподиальное ветвление, при котором одна верхушечная почка сохраняет своё господствующее положение на протяжении всей жизни растения. Такие побеги упорядочены, а кроны стройны (кипарис, ель). Но при повреждении верхушечной почки этот тип ветвления не восстанавливается, и дерево теряет свой типичный внешний вид (габитус).

Наиболее поздний по времени возникновения тип ветвления — симподиальный , при котором любая ближайшая почка может развиться в побег и заменить предыдущую. Деревья и кустарники с таким типом ветвления легко поддаются обрезке, формированию кроны и через несколько лет обрастают новыми побегами, не теряя своего габитуса (липа, яблоня, тополь).

Разновидность симподиального ветвления ложнодихотомическое , которое свойственно побегам с супротивным расположением листьев и почек, поэтому взамен предыдущего побега вырастают сразу два (сирень, клён, чебушник).

Строение почек

Почка — зачаточный, ещё не развернувшийся побег, на верхушке которого находится конус нарастания.

Вегетативная (листовая почка) — почка, состоящая из укороченного стебля с зачаточными листьями и конуса нарастания.

Генеративная (цветочная) почка — почка, представленная укороченным стеблем с зачатками цветка или соцветия. Цветочная почка, заключающая 1 цветок, называется бутоном.

Верхушечная почка — почка, расположенная на верхушке стебля, прикрытая молодыми зачатками листьев, налегающими друг на друга. За счёт верхушечной почки побег нарастает в длину. Она оказывает тормозящее действие на пазушные почки; удаление её приводит к активности спящих почек. Тормозные реакции нарушаются, и почки распускаются.

На верхушке зачаточного стебля находится ростовая часть побега — конус нарастания . Это верхушечная часть стебля или корня, состоящая из образовательной ткани, клетки которой постоянно делятся путём митоза и дают прирост органу в длину. На верхушке стебля конус нарастания защищён почечными чешуевидными листьями, в нём закладываются все элементы побега — стебель, листья, почки, соцветия, цветки. Конус нарастания корня защищён корневым чехликом.

Боковая пазушная почка — почка, возникающая в пазухе листа, из которой образуется боковой побег ветвления. Пазушные почки имеют такое же строение, как и верхушечная. Боковые ветви, следовательно, также растут своими верхушками, и на каждой боковой ветви конечная почка также является верхушечной.

На вершине побега обычно располагается верхушечная почка, а в пазухах листьев — пазушные почки.

Кроме верхушечных и пазушных почек, у растений часто образуются так называемые придаточные почки . Эти почки не имеют определенной правильности в расположении и возникают из внутренних тканей. Источником их образования могут быть перицикл, камбий, паренхима сердцевинных лучей. Придаточные почки могут образовываться и на стеблях, и на листьях, и даже на корнях. Однако по строению эти почки ничем не отличаются от обычных верхушечных и пазушных. Они обеспечивают интенсивное вегетативное возобновление и размножение и имеют большое биологическое значение. В частности, при помощи придаточных почек размножаются корнеотпрысковые растения.

Спящие почки . Не все почки реализуют свою возможность вырасти в длинный или короткий годичный побег. Некоторые почки не развёртываются в побеги в течение многих лет. При этом они остаются живыми, способными при определённых условиях развиться в листовой или цветоносный побег.

Они словно спят, поэтому их и назвали спящими почками. Когда главный ствол замедляет свой рост или его спиливают, спящие почки трогаются в рост, и из них вырастают облиственные побеги. Таким образом, спящие почки — это очень важный резерв для отрастания побегов. И даже без внешних повреждений старые деревья за счёт них могут «омолаживаться».

Спящие почки, очень характерные для лиственных деревьев, кустарников и ряда многолетних трав. Эти почки не превращаются в нормальные побеги в течение многих лет, нередко они спят в течение всей жизни растения. Обычно спящие почки ежегодно нарастают, ровно настолько, насколько утолщается стебель, именно поэтому они не погребаются нарастающими тканями. Стимулом для пробуждения спящих почек служит обычно гибель ствола. При порубке березы, например, из таких спящих почек образуется пневая поросль. Особую роль спящие почки играют в жизни кустарников. От дерева кустарник отличается своей многоствольностью. Обычно у кустарников главный материнский стволик функционирует недолго несколько лет. При затухании роста главного стволика пробуждаются спящие почки и из них формируются дочерние стволики, которые в росте обгоняют материнский. Таким образом, сама кустарниковая форма возникает в результате деятельности спящих почек.

Смешанная почка — почка, состоящая из укороченного стебля, зачаточных листьев и цветков.

Почка возобновления — зимующая почка многолетнего растения, из которой развивается побег.

Вегетативное размножение растений

| Способ | Рисунок | Описание | Пример |

Ползучими побегами |  | Ползучие побеги или усы, в узлах которых развиваются маленькие растеньица с листьями и корешками | Клевер, клюква, хлорофитум |

Корневищем |  | С помощью горизонтальных корневищ растения быстро захватывают большую площадь, иногда в несколько квадратных метров. У корневищ постепенно отмирают и разрушаются более старые части, а отдельные ветви разъединяются и становятся самостоятельными. | Брусника, черника, пырей, ландыш |

Клубнями |  | Когда клубней недостаточно, можно размножать частями клубня, глазками-почками, ростками и верхушками клубней. | Топинамбур, картофель |

Луковицами |  | Из боковых почек на материнской луковице образуются дочерние – детки, которые легко отделяются. Каждая дочерняя луковица может дать новое растение. | Лук, тюльпан |

Листовыми черенками |  | Листья сажают во влажный песок, и на них развиваются придаточные почки и придаточные корни | Фиалка, сансевьера |

Отводками |  | Весной молодой побег пригнуть так, чтобы его средняя часть касалась земли, а верхушка была направлена вверх. На нижней части побега под почкой надо надрезать кору, в месте надреза пришпилить побег к почве и окучить влажной землёй. К осени образуются придаточные корни. | Смородина, крыжовник, калина, яблоня |

Побеговыми черенками | Отрезанную веточку с 3-4 листьями ставят в воду, или сажают во влажный песок и накрывают, чтобы создать благоприятные условия. На нижней части черенка образуются придаточные корни. | Традесканция, ива, тополь, смородина |

|

Корневыми черенками |  | Корневой черенок – это отрезок корня длиной 15-20 см. Если отрезать лопатой кусочек корня одуванчика, на нём летом образуются придаточные почки, из них – новые растения | Малина, шиповник, одуванчик |

Корневыми отпрысками |  | Некоторые растения способны образовывать почки на корнях | |

Прививка черенком |  | Сначала выращивают из семян однолетние сеянцы – дички. Они служат подвоем. С культурного растения нарезают черенки – это привой. Затем соединяют стеблевые части привоя и подвоя стараясь соединить их камбии. Так ткани легче срастаются. | Плодовые деревья и кустарники |

Прививка почкой |  | С плодового дерева срезают однолетний побег. Удаляют листья, оставляя черешок. Ножом делают надрез коры в виде буквы Т. Вставляют развившуюся почку с культурного растения длиной 2-3 см. Место прививки туго обвязывают. | Плодовые деревья и кустарники |

Культурой ткани |  | Выращивание растения из клеток образовательной ткани, помещённых в особую питательную среду. | Орхидея, гвоздика, гербера, Жень-шень, картофель |

Видоизменения подземных побегов

Корневище — подземный побег, выполняющий функции отложения запасных веществ, возобновления, а иногда и вегетативного размножения. Корневище не имеет листьев, но имеет хорошо выраженную метамерную структуру, узлы выделяются либо по листовым рубцам и остаткам сухих листьев, либо по листовым рубцам и остаткам сухих листьев, либо по живым чешуевидным листьям и по расположению пазушных почек. На корневище могут формироваться придаточные корни. Из почек корневища вырастают его боковые ответвления и надземные побеги.

Корневища характерны преимущественно для травянистых многолетников — копытень, фиалка, ландыш, пырей, земляника и др., но бывают у кустарников и кустарничков. Длительность жизни корневищ колеблется от двух-трёх до нескольких десятков лет.

Клубни — утолщённые мясистые части стебля, состоящие из одного или нескольких междоузлий. Бывают надземными и подземными.

Надземные — утолщение главного стебля, боковых побегов. Часто имеют листья. Надземные клубни являются вместилищем запасных питательных веществ и служат для вегетативного размножения, на них могут находиться метаморфизированные пазушные почки с зачатками листьев, которые опадают и служат также для вегетативного размножения.

Подземные клубни — утолщение подсемядольного колена или подземных побегов. На подземных клубнях листья редуцированы до чешуек, которые опадают. В пазухах листьев находятся почки — глазки. Подземные клубни обычно развиваются на столонах — дочерних побегах — из почек, расположенных у основания основного побега, выглядят как очень тонкие белые стебельки, несущие маленькие бесцветные чешуевидные листья, растут горизонтально. Клубни развиваются из верхушечных почек столонов.

Луковица — подземный, реже надземный побег с очень коротким утолщённым стеблем (донцем) и чешуевидными мясистыми, сочными листьями, запасающие воду и питательные вещества, в основном сахара. Из верхушечной и пазушных почек луковиц вырастают надземные побеги, а на донце образуются придаточные корни. В зависимости от размещения листьев различают луковицы чешуевидные (лук), черепитчатые (лилия) и сборные или сложные (чеснок). В пазухе некоторых чешуек луковицы есть почки, из которых развиваются дочерних луковицы — детки. Луковицы помогают растению выжить в неблагоприятных условиях и являются органом вегетативного размножения.

Клубнелуковицы — внешне похожи на луковицы, но их листья не служат запасающими органами, они сухие, плёнчатые, часто это остатки влагалищ отмерших зелёных листьев. Запасающий орган — стеблевая часть клубнелуковицы, она утолщена.

Надземные столоны (плети) — недолговечные ползучие побеги, служащие для вегетативного размножения. Встречаются у многих растений (костянка, полевица, земляника). Обычно они лишены развитых зелёных листьев, стебли их тонкие, хрупкие, с очень длинными междоузлиями. Верхушечная почка столона, загибаясь вверх, даёт розетку листьев, которая легко укореняется. После укоренения нового растения столоны разрушаются. Народное название этих надземных столонов — усы.

Колючки — укороченные побеги, имеющие ограниченный рост. У некоторых растений формируются в пазухах листьев и соответствуют боковым побегам (боярышник) или образуются на стволах из спящих почек (гледичия). Характерны для растений жарких и сухих мест произрастания. Выполняют защитную функцию.

Побеги суккулентов — надземные побеги, приспособленные для накопления воды. Обычно с образованием суккулентного побега связана потеря или метаморфоз (превращение в колючки) листьев. Сочный стебель выполняет две функции — ассимиляционную и водозапасающую. Характерны для растений, живущих в условиях длительного недостатка влаги. Стеблевые суккуленты наиболее представлены в семействе кактусовых, молочайных.

Побег: функции, строение и многообразие

Когда называют то или иное расте ние, то в нашем воображении возни кает как раз побег, потому что, в от личие от корня, побег - это видимая, надземная часть растения. Любое де рево, поднявшееся из земли, - это по бег. Даже самое могучее. В природе встречаются также подземные побеги. Бывают растения без цветков, без ли стьев, без стебля, но обязательно с кор нем и побегом!

Функции побега. Главная функция побега - воздушное питание растения. Этот процесс носит название фотосинтез . Для поглощения углекислого газа (его в воздухе всего 0,03 %) и для улавливания солнечных лучей растению нужна большая поверхность, которая обеспечивается сложным строением побега.

Побегами, способными образовывать придаточные корни, растения могут размножаться. На некоторых побегах появляются цветки, созревают плоды и семена.

Строение побега. Побег, состоящий из стебля, листьев и почек, называют вегетативным . Если побег несёт также цветки, его называют генеративным .

На верхушке побега, в верхушечной почке находится конус нарастания побега (А). Нежные клетки его образовательной ткани защищены молодыми зачаточными листочками. Благодаря делению клеток верхушечной образовательной ткани и их росту побег растет в длину. В междоузлиях находится вставочная образовательная ткань (Б).

В отличие от верхушечной, вставочная образовательная ткань сохраняет способность к делению клеток только в период роста междоузлия. Во взрослом побеге эти клетки превращаются в клетки постоянных тканей, после чего рост междоузлия в длину прекращается. У некоторых растений вставочный рост продолжается долго (пшеница, рожь, фасоль ).

Сделайте подписи к рисунку "Строение побега". (Интерактивное задание)

Листорасположение.

У некоторых побегов от узла может отходить только один лист (липа, клён, герань

). Такое расположение листьев называют очерёдным

. Если на узле находятся два листа, то листья расположены супротивно

(сирень, бузина, звездчатка

). Если на узле три листа и больше, то это мутовчатое

листорасположение (вороний глаз, лилия

).

Листорасположение.

У некоторых побегов от узла может отходить только один лист (липа, клён, герань

). Такое расположение листьев называют очерёдным

. Если на узле находятся два листа, то листья расположены супротивно

(сирень, бузина, звездчатка

). Если на узле три листа и больше, то это мутовчатое

листорасположение (вороний глаз, лилия

).

Определите способ расположения листьев. (Интерактивное задание)

Биологическая игра

Расположение листьев на стебле обеспечивает получение ими потока солнечных лучей. В условиях недостаточного освещения у комнатных растений (бальзамин, плющ ), на нижних ветвях деревьев (липа, клён ) листовые черешки изгибаются, листья смещаются, более мелкие вмещаются между крупными.

Листовая мозаика

В результате все листья, независимо от типа листорасположения, поворачиваются к свету. Такое явление называется

листовой мозаикой

.

В результате все листья, независимо от типа листорасположения, поворачиваются к свету. Такое явление называется

листовой мозаикой

.

Побег в безлистном состоянии. У большинства древесных растений листья осенью опадают, и побеги становятся безлистными. Следы от опавших листьев хорошо заметны под каждой почкой. Их называют листовыми рубцами . На месте прошлогодней верхушечной почки остаётся почечное кольцо .

Зимой деревья и кустарники легкоможно узнать не только по форме кроны, но и по форме и размерам почек и листовых рубцов, окраске и форме стебля.

Все растения имеют особые признаки. Например, у ольхи почки сидят на особых ножках. Кроме того, у неё хорошо заметны серёжки и маленькие шишечки - плоды. Почка ивы накрыта «колпачком». А у крушины почки вообще не имеют кроющих чешуй. Почки рябины опушены. Почки тополя клейкие и смолистые. Многие растения можно определить по запаху. Приятный, свежий запах у тополя , а вот у бузины такого запаха нет. Ни с чем не спутаешь запах веточек чёрной смородины .

Разнообразие побегов. Побеги, у которых междоузлия хорошо выражены, называются удлинёнными . Междоузлия не всегда удлиняются (нет вставочного роста), в результате чего побег будет состоять только из узлов, листьев и почек. Такие побеги называют укороченными . Они встречаются и у деревьев, и у трав. Укороченные побеги трав называют розеточными (земляника, одуванчик, подорожник ).

Побег, появляющийся из проростка, растёт вертикально вверх. Он - прямостоячий

(А) (деревья и кустарники, а также многие травянистыерастения -

рожь, колокольчик, астра

). Но в дальнейшем из его почек образуются побеги, которые могут расти в разных направлениях. В соответствии с расположением в пространстве различают приподнимающиеся

(Б) (черноголовка, гвоздика травянка

), лежачие

(птичья гречишка, мокрица

), ползучие

(Д) (копытень, будра, луговой чай

) побеги; лианы:

вьющиеся

(В) (вьюнок, лимонник, фасоль

), цепляющиеся

(Г) (горох, чина, виноград

), лазящие

(плющ, ежевика

).

Побег, появляющийся из проростка, растёт вертикально вверх. Он - прямостоячий

(А) (деревья и кустарники, а также многие травянистыерастения -

рожь, колокольчик, астра

). Но в дальнейшем из его почек образуются побеги, которые могут расти в разных направлениях. В соответствии с расположением в пространстве различают приподнимающиеся

(Б) (черноголовка, гвоздика травянка

), лежачие

(птичья гречишка, мокрица

), ползучие

(Д) (копытень, будра, луговой чай

) побеги; лианы:

вьющиеся

(В) (вьюнок, лимонник, фасоль

), цепляющиеся

(Г) (горох, чина, виноград

), лазящие

(плющ, ежевика

).

Один вид растения может иметь разные типы побегов. Например, у мокрицы есть и приподнимающиеся, и лежачие побеги.

Верхушки удлинённых побегов при росте совершают круговые движения. У вьющихся растений размах круговых движений особенно большой. Найдя опору, побег обвивается вокруг неё. Интересно, что некоторые виды растений обвивают опору по часовой стрелке, а другие - против часовой стрелки. Если такой побег опоры не найдёт, то его извилистый стебель ляжет на землю. Усики лазящих побегов могут образовываться из листа или его части (горох, горошки ), из боковых побегов (виноград ). Ежевика цепляется за опору шипами - выростами на стебле, а плющ - короткими придаточными корнями. В ботанических названиях некоторых видов растений отражено строение их побегов: клевер ползучий, лютик ползучий .

Интерактивный урок-тренажёр. (Пройдите все страницы урока и выполните все задания)

Побег - сложный орган растения, состоящий из стебля, почек и листьев. Строение побега обеспечивает выполнение его основной функции - воздушного питания. Побеги могут быть не только вегетативными, но и генеративными. Стеблевая часть побега состоит из узлов и междоузлий. В узлах расположены листья и почки.

ПОБЕГ И СИСТЕМА ПОБЕГОВ

Общая характеристика побега и почки

Побегом называют стебель с листьями и почками. В более узком значении под побегом понимают однолетний неразветвленный стебель с листьями и почками, развившийся из почки или семени. Он представляет собой один из основных органов высших растений. Побег развивается из почечки зародыша, или пазушной почки. Таким образом, почка - зачаточный побег. Функция побега состоит в воздушном питании растения. Видоизмененный побег - в виде цветка (или спороносного побега) - выполняет функцию размножения.

Основные органы побега - стебель и листья, формирующиеся из меристемы конуса нарастания и обладающие единой проводящей системой (рис. 3.20). Участок стебля, от которого отходит лист (или листья), называют узлом, а расстояние между узлами - междоузлием. В зависимости от длины междоузлия каждый повторяемый узел с междоузлием называют метамером. Как правило, метамеров вдоль оси побега бывает много, т.е. побег состоит из серии метамеров. В зависимости от длины междоузлий побеги бывают удлиненными (у большинства древесных растений) и укороченными (например, у яблони). У таких травянистых растений, как одуванчик, земляника, подорожник, укороченные побеги представлены в виде прикорневой розетки.

Стеблем называют орган, представляющий собой ось побега и несущий на себе листья, почки и цветки. Основные функции стебля - опорная, проводящая, запасающая; кроме того, он представляет собой орган вегетативного размножения. Через стебель осуществляется связь между корнями и листьями. У некоторых растений только стебель выполняет функцию фотосинтеза (хвоща, кактуса). Главная внешняя черта, отличающая побег от корня, - наличие листьев.

Лист - плоский боковой орган, отходящий от стебля и обладающий ограниченным ростом. Основные функции листа:

Фотосинтез;

Газообмен;

Транспирация.

Угол между листом и вышележащим участком стебля называют листовой пазухой.

Почка - зачаточный, но еще не развившийся побег. В классификацию почек положены различные признаки. По составу и функциям различают вегетативные, вегетативно-генеративные (смешанные) и генеративные почки. Вегетативная почка состоит из конуса нарастания стебля, зачатков листьев, зачатков почек и почечных чешуй. В смешанных почках заложен ряд метамеров, а конус нарастания трансформируется в зачаточный цветок или соцветие. Генеративные, или цветочные, почки имеют только зачаток соцветия (вишня) или одиночный цветок.

По наличию защитных чешуй почки бывают закрытыми и открытыми. Закрытые почки имеют кроющие чешуи, защищающие их от иссушения и колебания температур окружающей среды (у большинства растений наших широт). Закрытые почки могут впадать на зиму в состояние покоя, поэтому их еще называют зимующими. Открытые почки - голые, без защитных чешуй. Конус нарастания у них защищен зачатками срединных листьев (у крушины ломкой, древесных пород тропиков и субтропиков, водных цветковых растений). Почки, из которых весной образуются побеги, называют почкамивозобновления.

По месторасположению на стебле почки бывают верхушечными и боковыми (пазушными). За счетверхушечной почки осуществляется рост основного побега в длину, а за счет боковых почек - ветвление побега. Если верхушечная почка отмирает, в рост трогается боковая почка. Генеративная верхушечная почка после развертывания верхушечного цветка или соцветия больше не способна к верхушечному росту.

Пазушные почки закладываются в пазухах листьев и дают боковые побеги следующего порядка. Пазушные почки имеют такое же строение, что и верхушечные. Конус нарастания представлен первичной меристемой, защищен зачаточными листочками, в пазухах которых лежат пазушные почки. Многие пазушные почки находятся в состоянии покоя, поэтому их также называют спящими (или глазками). При повреждении верхушечных почек (животными, при обмерзании или обрезке) в рост трогаются спящие почки, дающие, например, волчки, которые в садоводстве называют водяными побегами. Их, как правило, удаляют, поскольку они забирают много питательных веществ.

Придаточные почки развиваются обычно на корнях. У древесных и кустарниковых растений из них возникает корневая поросль.

Развертывание побега из почки

Первый побег растения формируется при прорастании семени из зародышевого побега. Это главный побег, или побег первого порядка. Все последующие метамеры главного побега образуются из зародышевой почки. Из боковых пазушных почек главного побега формируются боковые побеги второго, а в дальнейшем и третьего порядка. Так формируется система побегов (главного и боковых побегов второго и последующих порядков).

Превращение почки в побег начинается с открытия почки, появления листьев и роста междоузлий. Почечные чешуи быстро подсыхают и отпадают в начале развертывания почки. У основания побега от них часто остаются рубцы - так называемые почечные кольца, которые хорошо заметны у многих деревьев и кустарников. По числу почечных колец можно подсчитать возраст ветви. Побеги, вырастающие из почек за один вегетационный период, называют годичными побегами, или годичным приростом.

В нарастании побега в длину и толщину участвует ряд меристем. Рост в длину происходит за счет верхушечной и вставочной меристем, а в толщину - за счет боковых меристем (камбия и феллогена). На начальных этапах развития формируется первичная анатомическая структура стебля, сохраняющаяся у однодольных растений в течение всей их жизни. У древесных двудольных и голосеменных растений в результате деятельности вторичных образовательных тканей довольно быстро из первичной структуры формируется вторичное строение стебля.

Листорасположение

Листорасположение, филлотаксис - порядок размещения листьев на оси побега. Различают несколько вариантов листорасположения:

очередное, или спиральное, - на каждом узле расположен один лист, и основания последовательных листьев можно соединить условной спиральной линией (береза, дуб, яблоня, горох);

супротивное - на каждом узле прикреплены друг против друга два листа (клен);

накрест супротивное - разновидность супротивного, когда супротивно расположенные листья одного узла находятся во взаимно перпендикулярной плоскости другого узла (яснотковые, гвоздичные);

мутовчатое - от каждого узла отходят три листа и более (вороний глаз, ветреница).

Характер ветвления побега

Ветвление побега у растений – это образование системы осей, что необходимо для увеличения площади соприкосновения со средой - водной, воздушной и почвенной.

Различают следующие виды ветвления побега:

моноподиальное - длительное время сохраняется рост побега за счет верхушечной меристемы (ель);

симподиальное - ежегодно верхушечная почка отмирает, а рост побега продолжается за счет ближайшей боковой почки (береза);

ложнодихотомическое (при супротивном листорасположении, вариант симподиального) - верхушечная почка отмирает, а рост идет за счет двух ближайших боковых почек, расположенных ниже апекса (клен);

дихотомическое (верхушечное) - конус нарастания верхушечной почки (апекс) делится надвое (плаун, маршанция и т.д.).

Направление роста побегов. Побеги, растущие вертикально, перпендикулярно поверхности земли, носят название ортотропных . Горизонтально растущие побеги называются плагиотропными . Направление роста может меняться в процессе развития побега.

В зависимости от положения в пространстве различают морфологические типы побегов:

прямостоячий – когда, в большинстве случаев, главный побег сохраняет ортотропный рост;

приподнимающийся – когда, в гипокотильной части развивается в горизонтальном направлении, а в дальнейшем растет вверх, как прямостоячий;

стелющийся - растет в горизонтальном направлении, параллельно поверхности земли;

ползучий (усы) - если на стелющемся стебле имеются пазушные почки, которые укореняются, в узлах таких побегов образуются придаточные корни (традесканция) или усы-столоны, заканчивающиеся прикорневой розеткой и дающие начало дочерним растениям (земляника);

вьющийся - обвивает дополнительную опору, поскольку в нем плохо развиты механические ткани (вьюнок);

цепляющийся - растет так же, как и вьющийся, вокруг дополнительной опоры, но с помощью специальных приспособлений - усиков (видоизмененной части сложного листа).

Специализация и метаморфозы побегов.

У многих растений в пределах системы побегов наблюдается определенная специализация. Ортотропные и плагиотропные, удлиненные и укороченные побеги выполняют разные функции.

Удлиненными называют побеги с нормально развитыми междоузлиями. У древесных растений они называются ростовыми и располагаются по периферии кроны, определяя ее форму. Их главная функция – захват пространства, увеличение объема фотосинтезирующих органов. Укороченные побеги имеют сближенные узлы и очень короткие междоузлия. Они формируются внутри кроны и поглощают проникающий туда рассеянный свет. Часто укороченные побеги у деревьев являются цветоносными и выполняют функцию размножения.

У травянистых растений обычно укороченные розеточные побеги выполняют функцию многолетних скелетных и фотосинтезирующих, а удлиненные формируются в пазухах розеточных листьев и являются цветоносными (подорожник, манжетка, фиалки). Если пазушные цветоносы безлистны, их называют стрелками .

Примером специализации побегов могут служить многолетние осевые органы древесных растений – стволы и сучья кроны. У листопадных деревьев годичные побеги теряют ассимиляционную функцию после первого вегетационного периода, у вечнозеленых – через несколько лет. Часть побегов после потери листьев отмирает целиком, но большинство остается в качестве скелетных осей, выполняющих опорную, проводящую и запасающую функции в течение десятков лет. Лишенные листьев скелетные оси известны под названием сучьев и стволов (у деревьев), стволиков (у кустарников).

В ходе приспособления к специфическим условиям среды обитания или в связи с резкой сменой функций побеги могут видоизменяться (метаморфизироваться). Особенно часто метаморфизируются побеги, развивающиеся под землей. Такие побеги утрачивают функцию фотосинтеза; они обычны у многолетних растений, где выступают в качестве органов переживания неблагоприятного периода года, запаса и возобновления.

Видоизменения подземных побегов

К этим видоизменениям побегов относят корневище, клубень, луковицу и клубнелуковицу.

Корневище (папоротник, ландыш) - многолетний подземный побег, имеющий редуцированные листья в виде бесцветных или бурых мелких чешуек, в пазухе которых лежат почки.

Корневище формируется у многолетних растений, как правило, не имеющих во взрослом состоянии главного корня. По положению в пространстве оно может быть горизонтальным , косым или вертикальным . Корневище обычно не несет зеленых листьев, но, будучи побегом, сохраняет метамерную структуру. Узлы выделяются либо по листовым рубцам и остаткам сухих листьев, либо по живым чешуевидным листьям, также в узлах располагаются пазушные почки. По этим признакам корневище легко отличить от корня. Как правило, на корневище формируются придаточные корни; из почек вырастают боковые ответвления корневища и надземные побеги.

Формируется корневище или изначально как подземный орган (купена, вороний глаз, ландыш, черника), или сначала как надземный ассимилирующий побег, который затем погружается в почву с помощью втягивающих корней (земляника, медуница, манжетка). Корневища могут нарастать и ветвиться моноподиально (манжетка, вороний глаз) или симподиально (купена, медуница). В зависимости от длины междоузлий и интенсивности нарастания, различают длинные и короткие корневища и, соответственно, длиннокорневищные и короткокорневищные растения.

При ветвлении корневищ образуется куртина надземных побегов, связанных участками системы корневищ. Если связующие части разрушаются, побеги обособляются, и происходит вегетативное размножение. Совокупность новых особей, образовавшихся вегетативным путем, называют клоном . Корневища характерны преимущественно для травянистых многолетников, но встречаются и у кустарников (бересклет) и кустарничков (брусника, черника).

Подземные столоны – однолетние тонкие подземные побеги, несущие недоразвитые чешуевидные листья. Они близки к корневищам Столоны служат для вегетативного размножения, расселения и захвата территории. Запасные питательные вещества в них не откладываются.

Клубень (картофель) - метаморфоз побега с ярко выраженной запасающей функцией стебля, наличием чешуевидных листьев, которые быстро отшелушиваются, и почек, формирующихся в пазухах листьев и называемых глазками.

У некоторых многолетних растений клубневидно разрастается и утолщается основание главного побега (цикламен, капуста кольраби). Функции клубня – запас питательных веществ, переживание неблагоприятного периода года, вегетативное возобновление и размножение.

У многолетних трав и полукустарничков с хорошо развитым стержневым корнем, сохраняющимся в течение всей жизни, образуется своеобразный орган побегового происхождения, называемый каудексом . Вместе с корнем он служит местом отложения запасных веществ и несет множество почек возобновления, часть из которых могут быть спящими. Каудекс обычно бывает подземным и образуется из коротких оснований побегов, погружающихся в почву. От коротких корневищ каудекс отличается способом отмирания. Корневища, нарастая верхушкой, постепенно отмирают и разрушаются на более старом конце; главный корень не сохраняется. Каудекс разрастается в ширину, с нижнего конца он постепенно переходит в долгоживущий утолщающийся корень. Отмирание и разрушение каудекса и корня идет от центра к периферии. В центре образуется полость, а затем он может разделиться продольно на отдельные участки – партикулы . Процесс разделения особи стержнекорневого растения с каудексом на части называют партикуляцией . Каудексовых растений много среди бобовых (люпин, люцерны), зонтичных (бедренец, ферула), сложноцветных (одуванчик, полыни).

Луковица - укороченный побег, стеблевую часть которого называют донцем. В луковице различают два типа видоизмененных листьев: листья с чешуевидными сочными основаниями, запасающими воду с растворенными в ней питательными веществами (главным образом сахарами), и листья сухие, покрывающие луковицу снаружи и выполняющие защитную функцию. Из верхушечной и пазушных почек вырастают фотосинтезирующие надземные побеги, а на донце образуются придаточные корни. Различают два типа луковиц:

1) у лука репчатого монолит луковицы образован разросшимися основаниями зеленых листьев, содержащих воду и питательные вещества;

2) у лилии монолит луковицы представлен видоизмененными бесцветными чешуевидными листьями, также содержащими запасающие вещества.

Нарастание оси луковицы может быть моноподиальным (подснежник) или симподиальным (гиацинт). Наружные чешуи луковицы расходуют запас питательных веществ, подсыхают и играют защитную роль. Число луковичных чешуй варьирует от одной (чеснок) до нескольких сотен (лилии).

В качестве органа возобновления и запаса луковица приспособлена главным образом к климатам средиземноморского типа – с достаточно мягкой влажной зимой и с очень жарким засушливым летом. Она служит не столько для благополучной перезимовки, сколько для переживания жесткой летней засухи. Запасание воды в тканях луковичных чешуй происходит за счет образования слизей, способных удерживать большое количество воды.

Луковицы наиболее характерны для растений из семейств лилейных (лилии, тюльпаны), луковых (луки) и амариллисовых (нарциссы, гиацинты).

Клубнелуковица (шафран, гладиолус) - видоизмененная луковица с разросшимся донцем, образующим клубень, покрытый основаниями зеленых листьев. Зеленые листья высыхают и образуют пленчатые чешуи, а запасные вещества откладываются в утолщенной стеблевой части.

Видоизменения надземных побегов

К этим видоизменениям относят колючки, усики, кладодии и филлокладии.

Колючки побегового происхождения выполняют главным образом защитную функцию. Они могут образовываться вследствие превращения бокового побега в острие - колючку. У таких растений, как дикая яблоня, терн, алыча, концы ветвей оголены, заострены и превращены в колючки, торчащие во все стороны и предохраняющие плоды и листья от поедания животными. Вид жесткой одревесневшей колючки они приобретают после опадения листьев. У представителей семейства рутовых (лимона, апельсина, грейпфрута) в колючку полностью превращается специализированный боковой побег. У таких растений в пазухе листа есть одна крупная прочная колючка. Многие виды боярышника имеют множественные колючки - видоизмененные укороченные побеги, развивающиеся из пазушных почек нижней части однолетних побегов.

Побеги ряда растений несут шипы . Шипы отличаются от колючек меньшими размерами, это выросты – эмергенцы – покровной ткани и тканей коры стебля (шиповник, крыжовник).

Усики характерны для растений, которые не могут самостоятельно поддерживать вертикальное (ортотропное) положение, и поэтому всегда образуются в пазухе листа. Неветвящаяся прямая часть усика представляет собой первое междоузлие пазушного побега, а закручивающаяся часть соответствует листу. Усики побегового происхождения можно наблюдать у винограда, пассифлоры и ряда других растений. У одних представителей семейства тыквенных (огурца, дыни) усики простые, неветвящиеся, а у других (арбуза, тыквы) - сложные, образующие 2-5 ветвей.

Кладодии и филлокладии - уплощенные видоизмененные побеги, выполняющие функцию листьев.

Кладодии - боковые побеги, сохраняющие способность к длительному росту и находящиеся на зеленых плоских длинных стеблях (опунция).

Филлокладии - уплощенные боковые побеги, имеющие ограниченный рост, поскольку верхушечная меристема быстро дифференцируется в постоянные ткани. Побеги филлокладиев зеленые, плоские, короткие, внешне часто напоминают листья (иглица). У представителей рода Спаржа филлокладии имеют нитевидную, линейную или игловидную форму.

Органы цветковых растений, самых эволюционно развитых представителей этого царства живой природы, имеют достаточно разнообразное строение и функции. Подземная часть растения называется корень, надземная - побег. Именно побег растений осуществляет важнейшие функции: газообмен, фотосинтез, транспирацию, вегетативное размножение и его оптимальное расположение по отношению к солнцу.

Происхождение побега

В процессе эволюции этот орган появляется у первых выходцев на сушу - риниофитов. Его стебли были стелющимися и вильчато ветвились, поскольку были еще плохо развиты. Но и при таком примитивном строении фотосинтезирующая поверхность увеличивалась, а значит, растительный организм лучше обеспечивался углеводами.

у растений

Побегом называют надземную часть растения, состоящую из стебля и листьев. Все эти органы являются вегетативными, обеспечивая рост, питание и бесполое размножение.

Побег растений также содержит зачаточные органы - почки. Существует две разновидности почек: вегетативная и генеративная. Первый вид состоит из зачаточного стебля и листа, сверху которых находится представленная конусом нарастания. Если кроме стебля и листьев почка содержит зачатки цветков или соцветий, она называется генеративной. По внешнему виду такие почки отличают более крупные размеры и округлая форма.

Место, к которому крепится лист на стебле, называют узлом, а расстояние между узлами - междоузлием. Угол между стеблем и листом называют пазухой.

В процессе развития на побеге появляются и органы, отвечающие за генеративное (половое) размножение: цветок, плод и семя.

Развитие побега из почки

С наступлением благоприятных условий весной клетки меристемы начинают активно делиться. Укороченные междоузлия увеличиваются в размерах, в результате чего появляется молодой побег растений. На самой верхушке стебля находятся верхушечные почки. Они обеспечивают рост растения в длину. Пазушные и придаточные почки расположены в пазухе листа или на междоузлии соответственно. За счет них стебель образует боковые побеги, т. е. ветвится.

Способы ветвления растений

В зависимости от строения существует несколько способов ветвления побегов:

- Дихотомическое . Самый примитивный тип ветвления, при котором из одной точки роста развиваются две, из каждой из них тоже две и т. д. Так растут некоторые водоросли и высшие споровые растения: плауны и папоротники.

- Примоподиальное . Такое ветвление можно увидеть как у голосеменных (сосна, ель), так и (дуб, клен). Продолжительное время растений рос в длину с последующим образованием бокового ветвления.

- Симподиальное. При таком способе верхушечный рост, наоборот, приостанавливается. А боковые почки активно растут, образуя все новые и новые боковые побеги. Груша, вишня и другие цветковые растения являются типичным примером такого типа роста.

Видоизменения побегов

Что такое побег у растений и как он выглядит, безусловно, знает каждый. Но условия окружающей среды зачастую требуют появления дополнительных функций. Это без труда обеспечивают органы цветковых растений. Побег видоизменяется, приобретая новые черты строения, при этом состоит из частей стандартного побега.

К основным видоизменениям побега относятся:

- Корневище - находится под землей, где чаще всего произрастает горизонтально. Имеет удлиненные междоузлия и почки, из которых на поверхности земли в благоприятный период появляются листья. Поэтому от растений, имеющих корневища (ландыш, пырей, валериана) очень трудно избавиться. После отрывания листьев, сам побег остается в земле, разрастаясь все больше.

- Клубень - утолщенное междоузлие, имеющее почки - глазки. Самым ярким представителем растений, образующих клубни, является картофель. Поскольку он растет в земле, его часто путают с видоизмененным корнем. Однако есть и надземные клубни, например, у кольраби.

- Луковица - видоизмененный побег растений с хорошо развитыми листьями, расположенными на плоском стебле - донце. Характерно для чеснока, лука, тюльпана, лилии. Во внутренних сочных листьях накапливаются питательные вещества, а наружные сухие защищают их от повреждений.

- Колючки - защитное приспособление груши, облепихи, боярышника и других растений. Находясь в пазухе листа, они надежно защищают растение от животных, которые хотят им полакомиться.

- Усики - видоизмененные вьющиеся побеги, фиксирующие растения в определенном положении. Огурец, виноград, тыква - наиболее распространенные растения, использующие это приспособление.

- Усы - тонкие побеги с длинными междоузлиями. Клубника и земляника вегетативно размножаются именно с помощью усов.

Как видите, побег растений состоит из частей, которые функционально взаимосвязаны, могут видоизменяться в зависимости от условий окружающей среды и придают каждому растению свой неповторимый вид.