Геоцентрическая система мира — система, где начало координат размещено на Земле, которая свободно покоится в центре сферической Вселенной, а видимое движение небесных светил является отражением вращения Космоса вокруг мировой оси.

Порядок расположения планет и звезд зависел от периода их обращения и был таким: Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, звёзды. Насчет Меркурия и Венеры у греков были разногласия: Аристотель и Платон помещали их сразу за Солнцем,Птолемей — между Луной и Солнцем.

Gif-анимация движения планет в гео-и гелиоцентрических системах. Источник - группа Street Astronomy

Существует мнение, что древние вавилоняне могли знать о реальном движении Земли и планет вокруг Солнца, но сведения эти обрывочны и пока до конца не подтверждены. Найдены отдельные таблички, на которых, как предполагается, изображена картина мира древних вавилонян, но расшифровать из затруднительно.

Египетская мифология вообще сложна и многообразна, но по одной из версий Солнце все таки было в центре: солнечный бог Ра считался отцом всех прочих богов. Он и восемь его потомков образовывали так называемую эннеаду Гелиополиса. Не Солнечную ли систему?

Есть и "обратная" этой легенда: мир произошёл от восьмерых древних божеств, так называемой огдоады. Эта восьмерка состояла из четырёх пар богов и богинь, символизирующих элементы творения. Нун и Наунет соответствуют изначальным водам, Ху и Хаухет — бесконечности пространства, Кук и Каукет — вечной тьме. Четвёртая пара неоднократно менялась, но, начиная с Нового царства, она состоит из Амона и Амаунет, олицетворяющих невидимость и воздух. И эти божества были родителями бога солнца, принесшего в мир свет и дальнейшее творение.

Удивительно, но математика, которую мы учили в школе, отлично подходила для описания движения светил по небосводу на протяжении многих тысяч лет. Во всяком случае так ее видели древние греки.

Первое или одно из первых дошедших до нас, развитых предположений о гелиоцентрической системе мира сделано в 3-м веке до новой эры греком Аристархом Самосским. Исходя из своего предположения о Солнце в центре мира и из наблюдений за звездами, он сделал вывод, что расстояние от Земли до Солнца пренебрежимо мало по сравнению с расстоянием от Солнца до звёзд, что действительно так. Кроме того, он установил, что Земля во много раз меньше Солнца.

С развитием астрономических наблюдений потребовалось другое обоснование движения планет.

В начале 1500-х годов Коперник, на основании записей Птолемея, и других древних философов, астрономов и математиков, понял, что гелиоцентрическая система более точно описывает кинематику объектов, но, из-за устоявшегося мнения о Земле, как о центре мира, его работы были опубликованы как некая математическая модель, призванная служить для упрощения расчетов.

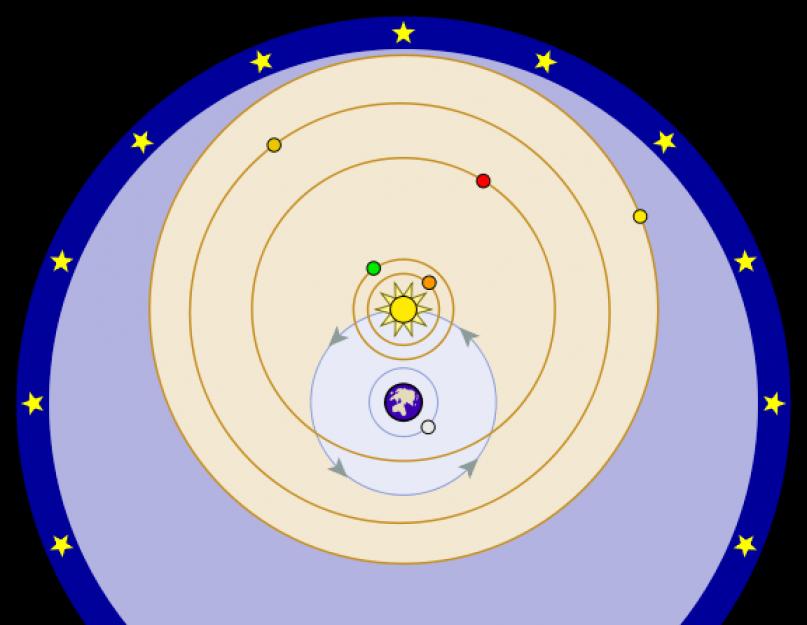

В конце 1500-х датский астроном Тихо Браге, который не смог принять систему Коперника, предложил компромиссный вариант гео-гелиоцентрической системы . По его мнению, Солнце, Луна и звёзды вращаются вокруг неподвижной Земли, а все планеты и кометы — вокруг Солнца. С точки зрения математики эта модель ничем не отличалась от системы Коперника, но она не вызывала возражений у инквизиции, что являлось важным преимуществом.

Гео-гелиоцентрическая модель Тихо Браге

В течение двух последующих веков гео-гелиоцентрическая система мира выступала как легальный вариант системы Коперника. Ну а после открытия Ньютоном законов динамики и закона всемирного тяготения геоцентризм окончательно утратил научные основания.

Казалось бы, всем давно известно, что Земля, как и все планеты, вращается вокруг Солнца. Но опросы, проведенные в 2010-2011 годах в разных странах, в том числе в России и США, показали, что по крайней мере 30 % населения все еще придерживаются геоцентрического взгляда на мир.

Согласно геоцентрической (греч. ge-Земля) системе мира, Земля неподвижна и является центром мироздания; вокруг нее вращаются Солнце, Луна, планеты и звезды. Эта система, основанная на религиозных воззрениях, а также соч. Платона и Аристотеля, была завершена древнегреч. ученым Птолемеем (2 в.). Согласно гелиоцентрической (греч. helios - Солнце) системе мира. Земля, вращающаяся вокруг своей оси, является одной из планет, обращающихся вокруг Солнца. Отдельные высказывания в пользу этой системы имелись у Аристарха Самосского, Николая Кузанского и др., но подлинным творцом этой теории является Коперник, к-рый ее всесторонне разработал и математически обосновал. В дальнейшем система Коперника была уточнена: Солнце находится в центре не всей Вселенной, а лишь солнечной системы. Огромную роль в обосновании этой системы сыграли Галилей, Кеплер, Ньютон. Борьба передовой науки за победу гелиоцентрической системы подрывала учение церкви о Земле как центре мира.

Отличное определение

Неполное определение ↓

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА

два противоположных учения о строении солнечной системы и движении ее тел. Согласно гелиоцентрич. системе мира (от греч. ????? -Солнце), Земля, вращающаяся вокруг собств. оси, является одной из планет и вместе с ними обращается вокруг Солнца. В противоположность этому геоцентрич. система мира (от греч. ?? -Земля) основана на утверждении о неподвижности Земли, покоящейся в центре Вселенной; Солнце, планеты и все небесные светила обращаются вокруг Земли. Борьба между этими двумя концепциями, приведшая к торжеству гелиоцентризма, наполняет собой историю астрономии и имеет характер столкновения двух противоположных филос. направлений. Нек-рые идеи, близкие к гелиоцентризму, развивались уже в пифагорейской школе. Так, еще Филолай (5 в. до н.э.) учил о движении планет, Земли и Солнца вокруг центрального огня. К числу гениальных натурфилос. догадок относилось учение Аристарха Самосского (конец 4 – нач. 3 вв. до н.э.) о вращении Земли вокруг Солнца и вокруг собств. оси. Это учение настолько шло вразрез со всем строем антич. мышления, антич. картиной мира, что не было понято современниками и подверглось критике даже со стороны такого ученого, как Архимед. Аристарх Самосский был объявлен богоотступником, а его теория надолго заслонена весьма искусным, но и весьма искусств. построением Аристотеля. Аристотель и Птолемей являются создателями классич. геоцентризма в его наиболее последовательном и завершенном виде. Если Птолемей создал законч. кинематич. схему, то Аристотель заложил физич. основы геоцентризма. Синтез физики Аристотеля и астрономии Птолемея и дает то, что обычно именуют птолемеевско-аристотелевской системой мира. Выводы Аристотеля и Птолемея базировались на анализе видимых движений небесных тел. Этот анализ сразу же обнаруживал т.н. "неравенства" в движении планет, к-рые еще в глубокой древности были выделены из общей картины звездного неба. Первое неравенство заключается в том, что скорость видимого движения планет не остается постоянной, а периодически изменяется. Второе неравенство состоит в сложности, петлеобразности линий, описываемых планетами в небе. Эти неравенства находились в резком противоречии с утвердившимися еще со времен Пифагора представлениями о гармонии мира, о равномерно-круговом движении небесных тел. В связи с этим Платон четко формулировал задачу астрономии – объяснить видимое движение планет с помощью системы равномерно-круговых движений. Решением этой задачи с помощью системы концентрич. сфер занимался др.-греч. астроном Евдокс Книдский (ок. 408 – ок. 355 до н.э.), а затем и Аристотель. В основе системы мира Аристотеля лежит представление о непроходимой пропасти между земными элементами (земля, вода, воздух, огонь) и элементом небесным (quinta essentia). Несовершенству всего земного противопоставляется совершенство небесного. Одним из выражений этого совершенства и является равномерно-круговое движение концентрич. сфер, к к-рым прикреплены планеты и остальные небесные светила. Вселенная ограничена. В центре ее покоится Земля. Центр. положение и неподвижность Земли объяснялись своеобразной "теорией тяготения" Аристотеля. Недостатком концепции Аристотеля (с т. зр. геоцентризма) являлось отсутствие количеств. подхода, ограничение исследования чисто качеств. описанием. Между тем потребности практики (и отчасти запросы астрологии) требовали умения вычислять для любого момента положения планет на небесной сфере. Эту задачу решил Птолемей (2 в.). Восприняв физику Аристотеля, Птолемей отбросил его учение о концентрич. сферах. В основном труде Птолемея "Альмагест" дана стройная и продуманная геоцентрич. система мира. Все планеты равномерно движутся по круговым орбитам – эпициклам. В свою очередь центры эпициклов равномерно скользят по окружности деферентов – больших кругов, почти в центре к-рых находится Земля. Помещая Землю не в центре деферентов, Птолемей признавал эксцентричность последних. Такая сложная система нужна была для того, чтобы с помощью сложения равномерно-круговых движений объяснять видимое неравномерное и некруговое движение планет. В течение почти полутора тысяч лет система Птолемея служила теоретич. базой для расчета небесных движений. Вращат. и поступат. движение Земли отвергалось на том основании, что при большой скорости такого движения все тела, находящиеся на поверхности Земли, оторвутся от нее и улетят. Центр. положение Земли объяснялось естеств. стремлением всех земных элементов к центру. Только правильные представления об инерции и тяготении могли окончательно разбить цепь доказательств Птолемея. Таким образом, в результате слабого развития естеств. наук борьба гелиоцентризма и геоцентризма в антич. науке окончилась победой геоцентризма. Попытки отд. ученых подвергнуть сомнению истинность геоцентризма встречались враждебно и были дискредитированы Аристотелем, Птолемеем. Значит. частью своих побед геоцентризм обязан религии. Неправильно рассматривать геоцентризм только как кинематич. схему мира; в классич. форме он был закономерным следствием, астрономич. формой антропоцентризма и телеологии. Из представления о том, что человек – венец творения, неизбежно вытекало учение о центр. положении Земли, о ее исключительности, о служебной роли всех небесных тел по отношению к Земле. Геоцентризм являлся своего рода "научным" обоснованием религии, и поэтому церковь рьяно боролась против гелиоцентризма. Правда, геоцентризм в материалистич. системах Демокрита и его продолжателей был свободен от религ.-идеалистич. концепций антропоцентризма и телеологии. Земля признавалась центром мира, но только "нашего" мира. Вселенная бесконечна. Бесконечно и число миров в ней. Естественно, что такая материалистич. трактовка низводила геоцентризм до уровня частной астрономич. теории. Водораздел между геоцентризмом и гелиоцентризмом далеко не всегда совпадал с границей, отделяющей идеализм от материализма. Развитие техники требовало все большей точности астрономич. вычислений. Это вызывало усложнения системы Птолемея: эпициклы громоздились на эпициклы, вызывая чувство недоумения и тревоги даже у ортодоксальных геоцентристов. Новая эпоха в астрономии была открыта Коперником. Его книга "Об обращении небесных сфер" (1543) была началом революц. переворота в естествознании. Коперник выдвинул положение, что большинство видимых небесных движений есть лишь следствие движения Земли как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца. Этим была разрушена догма о неподвижности и исключительности Земли. Однако Коперник не смог окончательно порвать с физикой Аристотеля. Отсюда и ошибки в его системе. Во-первых, поменяв местами Землю и Солнце, Коперник стал рассматривать Солнце как абс. центр Вселенной. Во-вторых, Коперник сохранил иллюзию о равномерно-круговых движениях планет, что потребовало введения эпициклов для объяснения первого неравенства. В-третьих, для объяснения смены времен года Коперник ввел третье движение Земли – "движение по склонению". Однако эти недостатки системы не преуменьшают заслуг Коперника. Учение Коперника вначале было принято без особого энтузиазма. Его отвергли Ф. Бэкон, Тихо Браге и проклял М. Лютер. Дж. Бруно (1548–1600) преодолел непоследовательность Коперника. Он показал, что Вселенная бесконечна и не имеет центра, а Солнце – рядовая звезда в бесконечном множестве звезд и миров. Проделав гигантскую работу по обобщению наблюдат. материала, собранного Тихо Браге, Кеплер (1571–1630) открыл законы движения планет. Этим было разбито аристотелевское представление о равномерно-круговом их движении; эллиптич. форма орбит окончательно объяснила первое неравенство в движении планет. Работы Галилея (1564–1642) разрушили основу системы Птолемея. Закон инерции позволил отбросить "движение по склонению" и доказать несостоятельность аргументации противников гелиоцентризма. "Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой" (1632) вынес идеи Коперника в сравнительно широкие массы, а Галилея поставил перед судом инквизиции. Католич. верхи вначале встретили книгу Коперника без особой тревоги и даже с интересом. Этому способствовало как сугубо математич. изложение, так и предисловие Осиандера, в к-ром он утверждал, что все построение Коперника нисколько не претендует на изображение действит. мира, в сущности непознаваемого, что в книге Коперника движение Земли служит только гипотезой, только формальной основой математич. выкладок. Эта версия была с одобрением принята Римом. Дж. Бруно разоблачил фальсификацию Осиандера. Научная и пропагандистская деятельность Бруно и Галилея резко изменила отношение католич. церкви к учению Коперника. В 1616 оно было осуждено, а книга Коперника запрещена "впредь до исправления" (запрет был снят лишь в 1822). В работах Бруно, Кеплера, Галилея система Коперника была освобождена от остатков аристотелизма. Дальнейший шаг вперед сделал Ньютон (1643–1727). Его книга "Математические начала натуральной философии" (1687, см. рус. пер. 1936) дала физич. обоснование учению Коперника. Этим окончательно был ликвидирован разрыв между земной и небесной механикой и создана первая в истории человеч. познания науч. картина мира. Победа гелиоцентризма означала поражение религии и торжество материалистич. науки, стремящейся познать и объяснить мир из него самого. Спор между Коперником и Птолемеем окончательно решен в пользу Коперника. Однако с появлением общей теории относительности в бурж. науке широко распространилось мнение (высказанное в общей форме еще Э. Махом), что система Коперника и система Птолемея равноправны и что борьба между ними была бессмысленной (см. А. Эйнштейн и Л. Инфельд, Эволюция физики, М., 1956, с. 205–10; М. Борн, Теория относительности Эйнштейна и ее физические основы, М.–Л., 1938, с. 252–54). Позиция физиков в этом вопросе была поддержана некоторыми философами-идеалистами. "Доктрина относительности не утверждает, – пишет Г. Рейхенбах, – что взгляд Птолемея правилен; она скорее опровергает абсолютное значение каждого из этих двух взглядов. Это новое понимание могло возникнуть только вследствие того, что историческое развитие прошло через обе концепции, вследствие того, что вытеснение птолемеевского мировоззрения коперниковским заложило фундамент новой механики, которая в конце концов выяснила односторонность самого мировоззрения Коперника. Дорога к истине шла здесь через три диалектических этапа, которые Гегель рассматривал как необходимые во всяком историческом развитии этапы, ведущие от тезиса через антитезис к высшему синтезу" ("From Copernicus to Einstein", N. Y., 1942, p. 83). Этот "высший синтез" идей Птолемея и Коперника опирается на неверную интерпретацию общего принципа относительности: поскольку ускорение (а не только скорость, как в специальной теории относительности) теряет абс. характер, поскольку поля инерциальных сил эквивалентны гравитации и общие законы физики формулируются ковариантно по отношению к любым преобразованиям координат и времени, то все возможные системы отсчета являются равноправными и понятие преимущественной (привилегированной) системы отсчета теряет смысл. Следовательно, геоцентрич. описание мира имеет такое же право на существование, как и гелиоцентрическое. Выбор системы отсчета, связанной с Солнцем, – не вопрос принципа, а вопрос удобства. Так, под флагом дальнейшего развития науки по существу отрицается значение той революции в науке и мировоззрении, к-рая была произведена трудами Коперника. Подобная концепция вызывает возражения со стороны многих ученых. Причем характер возражений, способ аргументации различны, отражая то или иное понимание сущности общей теории относительности. Исходя из того, что общая теория относительности есть в сущности теория тяготения, акад. В. А. Фок в ряде работ ("Некоторые применения идей неевклидовой геометрии Лобачевского к физике", в кн.: Котельников А. П. и Фок В. А., Некоторые применения идей Лобачевского в механике и физике, М.–Л., 1950; "Система Коперника и система Птолемея в свете современной теории тяготения", в сб. "Николай Коперник", М., 1955) отрицает относительность ускорения как основной принцип. Фок утверждает, что при соблюдении нек-рых условий возможно выделение привилегированной координатной системы (т.н. "гармонические координаты"). Ускорение в такой системе абсолютно, т.е. оно зависит не от выбора системы, а обусловлено физич. причинами. Отсюда непосредственно вытекает объективная истинность гелиоцентрич. системы мира. Но исходный пункт Фока отнюдь не является общепризнанным и подвергается критике (см., напр., ?. ?. Широков, Общая теория относительности или теория тяготения?, "Ж. эксперим. и теор. физ.", 1956, т. 30, вып. 1; X. Керес, Некоторые вопросы общей теории относительности, "Тр. Ин-та физ. и астрон. АН Эст. ССР", Тарту, 1957, No 5). В противоположность Фоку, ?. ?. Широков считает, что признание общего принципа относительности совместимо с признанием существования преимущественных систем отсчета для изолированного скопления материи, поскольку теорема о центре инерции выполняется в любой системе отсчета с галилеевскими условиями на бесконечности (см. ?. ?. Широков, О преимущественных системах отсчета в ньютоновской механике и теории относительности, в сб.: Диалектический материализм и современное естествознание, М., 1957). Такая система характеризуется тем, что центр инерции ее покоится или движется равномерно и прямолинейно и что выполняются законы сохранения массы, энергии, количества движения и момента количества движения. Неинерциальная система не может быть преимущественной, т.к. в ней эти условия не выполняются. Очевидно, что для нашей планетной системы преимущественной будет система отсчета, связанная с Солнцем как с центром инерции рассматриваемого материального образования. Таким образом, при обоих указанных подходах к общей теории относительности признание эквивалентности систем Коперника и Птолемея оказывается несостоятельным. Этот вывод станет еще очевидней, если учесть, что равноправие, эквивалентность систем отсчета не может быть сведена к возможности перехода от одной к другой. Поскольку речь идет не о формально математич. представлениях, а о материальных, объективных системах, надо принимать во внимание и происхождение системы, и ту роль, к-рую играют в ней различные материальные тела, и ряд других физич. характеристик системы. Только такой подход является правильным. Сравнит. рассмотрение роли и места, занимаемых Солнцем и Землей в развитии солнечной системы, с достаточной ясностью показывает, что именно Солнце является естеств. преимущественным телом отсчета для всей системы. Гелиоцентрич. система мира является неотъемлемой частью совр. науч. картины мира. Она стала привычным, вошедшим даже в обыденное сознание фактом. Простейшие опыты с маятником Фуко и гироскопич. компасами наглядно демонстрируют вращение Земли вокруг своей оси. Аберрация света и параллакс неподвижных звезд доказывают вращение Земли вокруг Солнца. Но за этой простотой, за этой очевидностью лежат два тысячелетия напряженной и жестокой борьбы сил прогресса и реакции. Эта борьба еще раз свидетельствует о сложности и противоречивости процесса познания. Лит.: ?eрель Ю. Г., Развитие представлений о Вселенной, М., 1958. А. Бовин. Москва.

Молчанова М. (9 класс «Б»)

Сравнение геоцентрической и гелиоцентрической систем

Современная наука давно установила, что все объекты во Вселенной находятся в движении относительно друг друга. Однако раньше, когда в распоряжении астрономов не было техники, позволяющих это установить наверняка, относительно движения небесных тел существовали разные, порой противоречивые мнения. Вплоть до эпохи Возрождения господствовала т.н. геоцентрическая (Гео по-гречески означает «Земля») картина мира, согласно которой центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды.

С древнейших времён Земля считалась центром мироздания. При этом предполагалось наличие центральной оси Вселенной и асимметрия «верх-низ». Землю от падения удерживала некая опора, в качестве которой в ранних цивилизациях мыслилось какое-то гигантское мифическое животное или животные (черепахи, слоны, киты). «Отец философии» Фалес Милетский в качестве этой опоры видел естественный объект - мировой океан. Анаксимандр Милетский предположил, что Вселенная является центрально-симметричной и в ней отсутствует какое-либо выделенное направление. Поэтому у находящейся в центре Космоса Земли отсутствует основание двигаться в каком-либо направлении, то есть она свободно покоится в центре Вселенной без опоры. Ученик Анаксимандра Анаксимен не последовал за учителем, полагая, что Земля удерживается от падения сжатым воздухом. Такого же мнения придерживался и Анаксагор. Анаксимандр считал Землю имеющей форму низкого цилиндра с высотой в три раза меньше диаметра основания. Анаксимен, Анаксагор, Левкипп считали Землю плоской, наподобие крышки стола. Принципиально новый шаг сделал Пифагор, который предположил, что Земля имеет форму шара. В этом ему последовали не только пифагорейцы, но также Парменид, Платон и Аристотель. Так возникла каноническая форма геоцентрической системы, впоследствии активно разрабатываемая древнегреческими астрономами: шарообразная Земля находится в центре сферической Вселенной; видимое суточное движение небесных светил является отражением вращения Космоса вокруг мировой оси. Что касается порядка следования светил, то Анаксимандр считал звёзды расположенными ближе всего к Земле, далее следовали Луна и Солнце. Анаксимен впервые предположил, что звёзды являются самыми далёкими от Земли объектами, закреплёнными на внешней оболочке Космоса. Аристотель считал, что выше сферы неподвижных звёзд нет ничего, даже пространства, в то время как стоики утверждали, что наш мир погружен в бесконечное пустое пространство; атомисты вслед за Демокритом полагали, что за нашим миром (ограниченным сферой неподвижных звёзд) находятся другие миры.

Главным «творцом» геоцентризма считается древнеримский астроном Клавдий Птолемей (ок. 87-165 гг.). В своём основном труде «Великое построение», также известном под арабизированным названием «Альмагест», он изложил собрание астрономических знаний древних Греции и Вавилона.

В ходе научной революции XVII-XVIII вв. выяснилось, что геоцентризм несовместим с астрономическими фактами и противоречит физической теории; постепенно утвердилась гелиоцентрическая система мира. Основными событиями, приведшими к отказу от геоцентрической системы, были создание гелиоцентрической теории планетных движений Коперником, телескопические открытия Галилея, открытие законов Кеплера и, главное, создание классической механики и открытие закона всемирного тяготения Ньютоном. Это был важный шаг на пути постижения человечеством истинной картины мироздания.

Гелиоцентрическая система мира - представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты. Ее идея возникла в античности, но получила широкое распространение лишь с конца эпохи Возрождения. В этой системе Земля предполагается обращающейся вокруг Солнца за один звёздный год и вокруг своей оси за одни звёздные сутки. Следствием второго движения является видимое вращение небесной сферы, первого - перемещение Солнца среди звёзд по эклиптике (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца). При этом Солнце считается неподвижным относительно звёзд.

Идея движения Земли возникла в эпоху античности в среде представителей пифагорейской школы. В Средние века гелиоцентрическая система мира была практически забыта. В это время господствовала тенденция буквального прочтения библейских текстов, согласно которой среди прочих небесных тел именно Земля является главным божьим творением и поэтому находится в центре мироздания, а все прочие – вращаются вокруг нее. Эта мировоззрение поддерживалось видимой картиной: непосредственно с поверхности планеты ее движение незаметно, тогда как Солнце, Луна, звезды, подобно облакам, «движутся» по небосводу.

В начале Эпохи Возрождения подвижность Земли утверждал Николай Кузанский, но его рассуждение было сугубо философским, не связанным с объяснением конкретных астрономических явлений. Достаточно неясно на эту тему высказывался и Леонардо да Винчи. В 1450 г. появился латинский перевод «Псаммита» Архимеда, где упоминается гелиоцентрическая система Аристарха Самосского. С этим произведением был хорошо знаком ведущий европейский астроном Ренессанса Региомонтан. В частной переписке он отметил, что «движение звёзд должно претерпевать крохотные изменения за счёт движения Земли». Однако в своих опубликованных трудах Региомонтан оставался геоцентристом. Движение Земли упоминались и на рубеже XV и XVI вв. В 1499 г. эту гипотезу обсуждал итальянский профессор Франческо Капуано, причём имелось в виду не только вращательное, но и поступательное движение Земли (без конкретизации центра движения). В 1501 г. итальянский гуманист Джорджо Валла упоминал о пифагорейской доктрине о движении Земли вокруг Центрального огня и утверждал, что Меркурий и Венера обращаются вокруг Солнца.

Окончательно гелиоцентризм возродился только в XVI в., когда польский астроном Николай Коперник (1473-1543) разработал теорию движения планет вокруг Солнца на основании пифагорейского принципа равномерных круговых движений. Результаты своих трудов он обнародовал в книге «О вращениях небесных сфер», изданной в 1543 г. Коперник полагал, что Земля совершает троякое движение: 1. Вращение вокруг оси с периодом в одни сутки, следствием чего является суточное вращение небесной сферы; 2. Движение вокруг Солнца с периодом в год, приводящее к попятным движениям планет; 3. Так называемое деклинационное движение с периодом также примерно в один год, приводящее к тому, что ось Земли перемещается приближенно параллельно самой себе. Впоследствии идеи Копрника поддержали и развили другие великие ученые Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Галилео Галилей, Рене Декарт. Однако со стороны консервативно настроенных (прежде всего церковных) кругов гелиоцентризм испытывал серьезный прессинг. Ученые, поддерживавшие новые тенденции в астрономии, подвергались репрессиям. В частности Джордано Бруно погиб на костре, а престарелый Галилей был судим церковным судом и лишь притворным отречением от своих убеждений спас себе жизнь. Противниками гелиоцентризма также были и протестантская и православная церкви.

Духовенство Русской православной церкви выступало с критикой гелиоцентрической системы мира вплоть до начала XX в. До 1815 г. c одобрения цензуры издавалось школьное пособие, в котором гелиоцентрическая система называлась «ложной системой философической» и «возмутительным мнением». Уральский епископ Арсений в письме от 21 марта 1908 г. советовал учителям при ознакомлении учеников с системой Коперника не придавать ей «безусловной справедливости», а преподавать её «как баснь какую». Последним произведением, в котором критиковалась гелиоцентрическая система, стала вышедшая в 1914 г. книга священника Иова Немцева. Он утверждал, что «круг земли неподвижен, а солнце ходит», а свои утверждения оправдывал с помощью цитат из Библии.

Однако и в наши дни древним заблуждениям подвержены малограмотные люди. По данным опроса, проведённого в 2011 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 32% россиян согласны с тем, что Солнце вращается вокруг Земли.

Между тем надо помнить, что и гелиоцентрическая система мира не является истиной в полной мере. Ведь и Солнце не является центром мироздания. Оно всего лишь одна из многих миллиардов звезд нашей галактики, видимой с земли как бы в профиль (т.н. «Млечный путь»), и тоже движется по своей огромной орбите. Наша же галактика одна из многочисленных галактик во Вселенной, определение границ которой не входит в задачу данного сообщения.

При подготовке данного сообщения использовались: Еремеева А. И., Цицин Ф. А. История астрономии. М.: Изд-во МГУ, 1989; а также данные Интернета.

Другой не менее известный ученый древности, Демокрит - основоположник представлений об атомах, живший за 400 лет до нашей эры, - считал, что Солнце во много раз больше Земли, что Луна сама не светится, а лишь отражает солнечный свет, а Млечный Путь состоит из огромного количества звезд. Обобщить все знания, которые были накоплены к IV в. до н. э., смог выдающийся философ античного мира Аристотель (384-322 до н. э.).

Рис. 1. Геоцентрическая система мира Аристотеля-Птолемея.

Его деятельность охватывала все естественные науки - сведения о небе и Земле, о закономерностях движения тел, о животных и растениях и т. д. Главной заслугой Аристотеля как ученого-энциклопедиста было создание единой системы научных знаний. На протяжении почти двух тысячелетий его мнение по многим вопросам не подвергалось сомнению. Согласно Аристотелю, все тяжелое стремится к центру Вселенной, где скапливается и образует шарообразную массу - Землю. Планеты размещены на особых сферах, которые вращаются вокруг Земли. Такая система мира получила название геоцентрической (от греческого названия Земли - Гея). Аристотель не случайно предложил считать Землю неподвижным центром мира. Если бы Земля перемещалась, то, по справедливому мнению Аристотеля, было бы заметно регулярное изменение взаимного расположения звезд на небесной сфере. Но ничего подобного никто из астрономов не наблюдал. Только в начале XIX в. было наконец-то обнаружено и измерено смещение звезд (параллакс), происходящее вследствие движения Земли вокруг Солнца. Многие обобщения Аристотеля были основаны на таких умозаключениях, которые в то время не могли быть проверены опытом. Так, он утверждал, что движение тела не может происходить, если на него не действует сила. Как вы знаете из курса физики, эти представления были опровергнуты только в XVII в. во времена Галилея и Ньютона .

Гелиоцентрическая модель Вселенной

Среди ученых древности выделяется смелостью своих догадок Аристарх Самосский, живший в III в. до н. э. Он первым определил расстояние до Луны, вычислил размеры Солнца, которое, по его данным, оказалось в 300 с лишним раз больше Земли по объему. Вероятно, эти данные стали одним из оснований для вывода о том, что Земля вместе с другими планетами движется вокруг этого самого крупного тела. В наши дни Аристарха Самосского стали называть «Коперником античного мира». Этот ученый внес новое в учение о звездах. Он считал, что они отстоят от Земли неизмеримо дальше, чем Солнце. Для той эпохи это открытие было весьма важным: из уютного домашнего мирка Вселенная превращалась в необъятный гигантский мир. В этом мире Земля с ее горами и равнинами, с лесами и полями, с морями и океанами становилась крошечной пылинкой, затерянной в грандиозном пустом пространстве. К сожалению, труды этого замечательного ученого до нас практически не дошли, и более полутора тысяч лет человечество было уверено, что Земля - это неподвижный центр мира. В немалой степени этому способствовало математическое описание видимого движения светил, которое разработал для геоцентрической системы мира один из выдающихся математиков древности - Клавдий Птолемей во II в. н.э. Наиболее сложной задачей оказалось объяснение петлеобразного движения планет .

Птолемей в своем знаменитом сочинении «Математический трактат по астрономии» (оно более известно как «Альмагест») утверждал, что каждая планета равномерно движется по эпициклу- малому кругу, центр которого движется вокруг Земли по деференту - большому кругу. Тем самым ему удалось объяснить особый характер движения планет, которым они отличались от Солнца и Луны. Система Птолемея давала чисто кинематическое описание движения планет - иного наука того времени предложить не могла. Вы уже убедились, что использование модели небесной сферы при описании движения Солнца, Луны и звезд позволяет вести многие полезные для практических целей расчеты, хотя реально такой сферы не существует. То же справедливо и в отношении эпициклов и деферентов, на основе которых можно с определенной степенью точности рассчитывать положение планет.

Рис. 2.

Однако с течением времени требования к точности этих расчетов постоянно возрастали, приходилось добавлять все новые и новые эпициклы для каждой планеты. Все это усложняло систему Птолемея, делая ее излишне громоздкой и неудобной для практических расчетов. Тем не менее геоцентрическая система оставалась незыблемой еще около 1000 лет. Ведь после расцвета античной культуры в Европе наступил длительный период, в течение которого не было сделано ни одного существенного открытия в астрономии и многих других науках. Только в эпоху Возрождения начинается подъем в развитии наук, в котором астрономия становится одним из лидеров. В 1543 г. была издана книга выдающегося польского ученого Николая Коперника (1473-1543), в которой он обосновал новую - гелиоцентрическую - систему мира. Коперник показал, что суточное движение всех светил можно объяснить вращением Земли вокруг оси, а петлеобразное движение планет - тем, что все они, включая Землю, обращаются вокруг Солнца .

На рисунке показано движение Земли и Марса в тот период, когда, как нам кажется, планета описывает на небе петлю. Создание гелиоцентрической системы ознаменовало новый этап в развитии не только астрономии, но и всего естествознания. Особо важную роль сыграла идея Коперника о том, что за видимой картиной происходящих явлений, которая кажется нам истинной, надо искать и находить недоступную для непосредственного наблюдения сущность этих явлений. Гелиоцентрическая система мира, обоснованная, но не доказанная Коперником, получила свое подтверждение и развитие в трудах таких выдающихся ученых, как Галилео Галилей и Иоганн Кеплер.

Галилей (1564-1642), одним из первых направивший телескоп на небо, истолковал сделанные при этом открытия как доводы в пользу теории Коперника. Открыв смену фаз Венеры, он пришел к выводу, что такая их последовательность может наблюдаться только в случае ее обращения вокруг Солнца .

Рис. 3.

Обнаруженные им четыре спутника планеты Юпитер также опровергали представления о том, что Земля является единственным в мире центром, вокруг которого может происходить вращение других тел. Галилей не только увидел горы на Луне, но даже измерил их высоту. Наряду с несколькими другими учеными он также наблюдал пятна на Солнце и заметил их перемещение по солнечному диску. На этом основании он заключил, что Солнце вращается и, следовательно, имеет такое движение, которое Коперник приписывал нашей планете. Так был сделан вывод о том, что Солнце и Луна имеют определенное сходство с Землей. Наконец, наблюдая в Млечном Пути и вне его множество слабых звезд, недоступных невооруженному глазу, Галилей сделал вывод о том, что расстояния до звезд различны и никакой «сферы неподвижных звезд» не существует. Все эти открытия стали новым этапом в осознании положения Земли во Вселенной .

Никола́й Копе́рник - польский и прусский астроном, математик, экономист, каноник эпохи Ренессанса, автор гелиоцентрической системы мира .

Факты биографии

Николай Коперник родился в Торуни в купеческой семье в 1473 г., рано лишился родителей. О национальности его нет определенного мнения – одни считают его поляком, другие – немцем. Его родной город вошел в состав Польши за несколько лет до его рождения, а до этого был частью Пруссии. Но воспитывался он в немецкой семье дяди по матери.

Учился в Краковском университете, где изучал математику, медицину и богословие, но особенно его привлекала астрономия. Затем уехал в Италию и поступил в Болонский университет, где готовился в основном к духовной карьере, но и там занимался астрономией. В Падуанском университете изучал медицину. По возвращении в Краков работал врачом, одновременно являясь доверенным лицом дяди, епископа Лукаса.

После смерти дяди жил в маленьком городке Фромборк в Польше, где он служил каноником (священником католической церкви), но занятия астрономией не прекращал. Здесь же у него сложился замысел новой астрономической системы. Он делился своими мыслями с друзьями, поэтому очень скоро разошелся слух о молодом астрономе и его новой системе.

Коперник одним из первых высказал мысль о всемирном тяготении. В одном из его писем говорится: «Я думаю, что тяжесть есть не что иное, как некоторое стремление, которым божественный Зодчий одарил частицы материи, чтобы они соединялись в форме шара. Этим свойством, вероятно, обладают Солнце, Луна и планеты; ему эти светила обязаны своей шаровидной формой».

Он уверенно предсказал, что Венера и Меркурий имеют фазы, подобные лунным. После изобретения телескопа Галилей подтвердил это предвидение.

Известно, что талантливые люди талантливы во всем. Коперник также показал себя всесторонне образованным человеком: по его проекту в Польше была введена новая монетная система, в городе Фромборке он построил гидравлическую машину, снабжавшую водой все дома. Как врач, занимался борьбой с эпидемией чумы в 1519 г. Во время польско-тевтонской войны (1519-1521) организовал успешную оборону епископства от тевтонов, а затем принимал участие в мирных переговорах, завершившихся созданием первого протестантского государства - герцогства Пруссия.

В возрасте 58 лет Коперник удалился от всех дел и занялся работой над своей книгой «О вращении небесных сфер» , одновременно безвозмездно лечил людей.

Умер Николай Коперник в 1543 г. от инсульта.

Гелиоцентрическая система мира Коперника

Гелиоцентрическая система - представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты. Земля, в соответствии с этой системой, обращается вокруг Солнца за один звездный год, а вокруг своей оси – за одни звездные сутки. Это представление противоположно геоцентрической системе мира (представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды).

Учение о гелиоцентрической системе возникло еще в античности , но широкое распространение получило с конца эпохи Возрождения.

Догадки о движении Земли существовали у пифагорейцев, Гераклида Понтийского, но подлинно гелиоцентрическая система была предложена в начале III века до н. э. Аристархом Самосским. Считается, что Аристарх пришёл к гелиоцентризму исходя из установленного им факта, что Солнце по размерам много больше Земли (единственный дошедший до нас труд учёного). Естественно было предположить, что меньшее тело обращается вокруг большего, а не наоборот. Существовавшая до этого геоцентрическая система мира оказывалась не в состоянии объяснить изменение видимого блеска планет и видимого размера Луны, что греки правильно связывали с изменением расстояния до этих небесных тел. Она позволяла также установить порядок следования светил.

Но после II века н. э. в эллинистическом мире прочно утвердился геоцентризм, основанный на философии Аристотеля и планетной теории Птолемея.

В Средние века гелиоцентрическая система мира была практически забыта. Исключением являются астрономы Самаркандской школы, основанной Улугбеком в первой половине XV века. Некоторые из них отвергали философию Аристотеля как физический фундамент астрономии и считали вращение Земли вокруг оси физически возможным. Есть указания, что некоторые из самаркандских астрономов рассматривали возможность не просто осевого вращения Земли, но движения её центра, а также разрабатывали теорию, в которой Солнце считается вращающимся вокруг Земли, но все планеты вращаются вокруг Солнца (что можно назвать гео-гелиоцентрической системой мира).

В эпоху Раннего Возрождения о подвижности Земли писал Николай Кузанский, но его суждение было сугубо философским. Были и другие предположения о движении Земли, но системы как таковой не существовало. И только в XVI веке гелиоцентризм возродился окончательно, когда польский астроном Николай Коперник разработал теорию движения планет вокруг Солнца на основании пифагорейского принципа равномерных круговых движений. Результатом его трудов была книга «О вращениях небесных сфер», изданная в 1543 г. Он считал недостатком всех геоцентрических теорий то, что они не позволяют определить «форму мира и соразмерность его частей», то есть масштабы планетной системы. Возможно, он исходил из гелиоцентризма Аристарха, но это окончательно не доказано, в окончательной редакции книги ссылка на Аристарха исчезла.

Коперник считал, что Земля совершает троякое движение:

1. Вокруг своей оси с периодом в одни сутки, следствием чего является суточное вращение небесной сферы.

2. Вокруг Солнца с периодом в год, приводящее к попятным движениям планет.

3. Так называемое деклинационное движение с периодом также примерно в один год, приводящее к тому, что ось Земли перемещается приближенно параллельно самой себе.

Коперник объяснил причины попятных движений планет, вычислил расстояния планет от Солнца и периоды их обращений. Зодиакальное неравенство в движении планет Коперник объяснял тем, что их движение является комбинацией движений по большим и малым кругам.

Гелиоцентрическая система Коперника может быть сформулирована в следующих утверждениях:

- орбиты и небесные сферы не имеют общего центра;

- центр Земли - не центр Вселенной, но только центр масс и орбиты Луны;

- все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира;

- расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами;

- суточное движение Солнца - воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе;

- Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), обращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце (суточное движение, а также годичное движение, когда Солнце перемещается по Зодиаку) - не более чем эффект движения Земли;

- это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.

Эти утверждения полностью противоречили господствовавшей на тот момент геоцентрической системе.

Центром планетной системы у Коперника было не Солнце, а центр земной орбиты;

из всех планет Земля единственная двигалась по своей орбите равномерно, в то время как у остальных планет орбитальная скорость менялась.

Видимо, у Коперника сохранялась вера в существование небесных сфер, несущих на себе планеты. Таким образом, движение планет вокруг Солнца объяснялось вращением этих сфер вокруг своих осей.

Оценка теории Коперника современниками

Его ближайшими сторонниками первых трёх десятилетий после опубликования книги «О вращениях небесных сфер» был немецкий астроном Георг Иоахим Ретик, одно время сотрудничавший с Коперником, считавший себя его учеником, а также астроном и геодезист Гемма Фризий. Сторонником Коперника был и его друг, епископ Тидеман Гизе. Но большинство современников из теории Коперника «вырвали» только математический аппарат для астрономических вычислений и практически полное игнорирование его новой, гелиоцентрической космологии. Это произошло, возможно, потому, что предисловие для его книги писал лютеранский богослов, и в предисловии было сказано, что движение Земли является остроумным вычислительным приёмом, но понимать Коперника буквально не следует. Многие в XVI веке так и считали, что это мнение самого Коперника. И только в 70-е - 90-е годы XVI в. астрономы стали проявлять интерес к новой системе мира. У Коперника появились как сторонники (в том числе философ Джордано Бруно; богослов Диего де Цунига, который использует представление о движении Земли для интерпретации некоторых слов Библии), так и оппоненты (астрономы Тихо Браге и Христофор Клавий, философ Фрэнсис Бэкон).

Противники системы Коперника утверждали, что если бы Земля вращалась вокруг своей оси, то:

- Земля испытывала бы колоссальные центробежные силы, которые неминуемо разорвали бы её на части.

- Все находящиеся на её поверхности лёгкие предметы разлетелись бы во все стороны Космоса.

- Любой брошенный предмет отклонялся бы в сторону запада, а облака плыли бы, вместе с Солнцем, с востока на запад.

- Небесные тела движутся, потому что они состоят из невесомой тонкой материи, но какая сила может заставить двигаться огромную тяжёлую Землю?

Значение

Гелиоцентрическая система мира, выдвинутая в III веке до н. э. Аристархом и возрождённая в XVI веке Коперником , позволила установить параметры планетной системы и открыть законы планетных движений. Обоснование гелиоцентризма потребовало создания классической механики и привело к открытию закона всемирного тяготения . Эта теория открыла дорогу звёздной астрономии, когда было доказано, что звёзды - это далёкие солнца) и космологии бесконечной Вселенной. Далее гелиоцентрическая система мира все более утверждалась - основное содержание научной революции XVII века состояло в утверждении гелиоцентризма.