Материал подготовил: Алексей Степанов, эколог

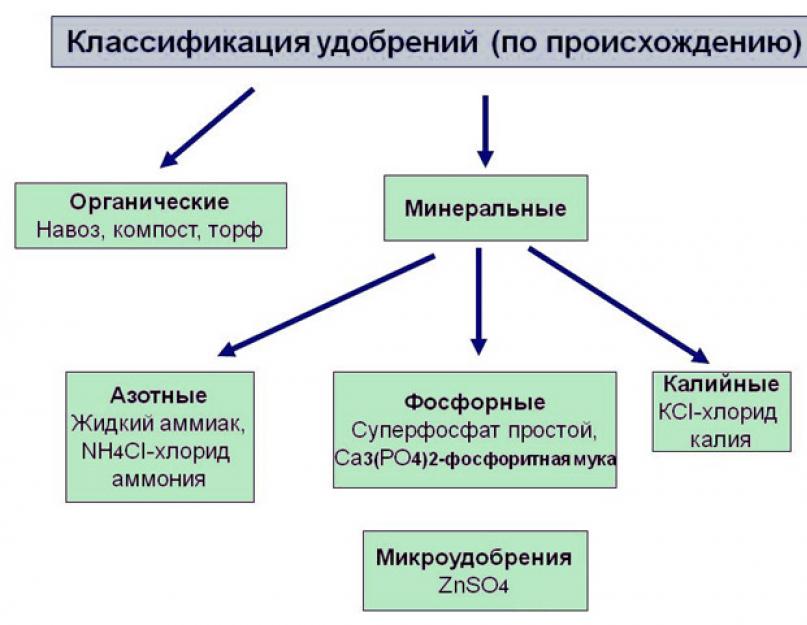

Минеральные удобрения (туки) – вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем , дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия . Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.

Эти «быстрые» подкормки состоят из веществ, не имеющих углеродного скелета. В основной состав минеральных удобрений входят металлы и их различные соединения (соли, оксиды, кислоты). По виду минеральные удобрения бывают простые и сложные:

Азотные удобрения

Один из главных плюсов – отличные диффузные свойства.

Поэтому все они хорошо растворимы в воде, и используются как в твердом состоянии, так и в жидком. Обычно эту группу туков вносят в землю очень рано, за месяц до весенней вспашки, чтобы они успели высвободить значительную часть полезных веществ до начала активного роста растений. Но, несмотря на это общее правило, к каждой подгруппе применяются индивидуальные условия, в зависимости от состава и концентрации.

Аммиачные удобрения

В аммиачной селитре (NH4NO3) содержится порядка 34,5% азота . Кроме этого элемента, в состав входят вспомогательные веществ: фосфоритная мука, мел, молотый известняк, фосфорный гипс.

На подзолистых почвах это удобрение применять не рекомендуется, так как в его растворе содержится мало катионов для нитрифицирования азота, что нивелирует полезные свойства селитры.

— лучшее минеральное удобрение для . Оно дешевое, быстродействующее и эффективное. Урожайность на землях, обработанных этой азотной подкормкой, взрастает на 40-60% в первый год после внесения. Картофель меньше поражается различными заболеваниями (фитофторой, например), и вредителями.

Предпосевная норма внесения аммиачной селитры – 10-20 г/м², а при некорневых подкормках она используется в качестве жидкого минерального удобрения, и разводится в пропорции 50 г. на 100 л воды. Полученный раствор следует распылить по площади около 100 м².

Одна из самых уникальных способностей аммиачной селитры – действовать тогда, когда почва еще не прогрелась. Ее можно рассыпать прямо по снегу – гранулы этого удобрения растопят снег, и проложат себе дорогу к земле.

Поэтому ей удобряют виноград и плодовые кустарники уже в конце марта – начале апреля, чтобы пробудившиеся растения, вступившие в период активной вегетации, не испытывали азотного голода. В этом случае азотная селитра предпочтительнее органических удобрений, которые работают только на теплой почве.

При работе с аммиачной селитрой не следует забывать о ее взрывоопасности. Именно поэтому она практически не продается частным лицам

, чтобы избежать несчастных случаев. Ее следует оберегать от перегрева и защищать от посторонних примесей.

При работе с аммиачной селитрой не следует забывать о ее взрывоопасности. Именно поэтому она практически не продается частным лицам

, чтобы избежать несчастных случаев. Ее следует оберегать от перегрева и защищать от посторонних примесей.

Нитратные удобрения

Натриевая селитра (NaNO₃) – гранулированное вещество белого цвета. Предназначена для применения на кислых, не засолоневших почвах, и для многих других, главное условие – для чернозема ее применять нельзя. Нормы внесения – порядка 30-35 г/м?.

Азота в составе натриевой селитры сравнительно немного — около 15-17% . Поэтому, для его достаточного высвобождения используется следующая технология внесения минеральных удобрений. Ее рассыпают по зяби перед весенней пахотой, чтобы она успела выделить достаточное количество азота для роста молодых растений, и, в то же время, не потеряла своих полезных свойств из-за контакта с воздухом.

В теплицах применение этого удобрения категорически запрещено. Дли длительном хранении это вещество теряет большую часть своих полезных свойств.

Вносить натриевую селитру в грядки при легкой почве надо весной, используя рядковый метод. На более тяжелых суглинках лучше это делать загодя, осенью.

В наше время для использования в сельском хозяйстве разрешена только одна марка NaNO₃, это «Селитра натриевая техническая марка СХ».

Амидные

Мочевина

Более правильное название этого вещества — карбамид азота (NH2CONH2). Это высококонцентрированное азотсодержащее (45%) минеральное удобрение . В почве она быстро трансформируется в углекислый аммоний. Если разбросать его по поверхности земли, то большая часть азота испарится в виде газообразного аммиака. Поэтому строго необходимо заглублять в почву на глубину прорастания корней.

Мочевину можно применять как в открытом, так и в закрытом грунте, для большинства сельскохозяйственных культур. Очень часто ее применяют в качестве жидкого минерального удобрения, так как азот в этом химическом соединении при растворении в воде лучше закрепляется в почве.

Мочевину можно применять как в открытом, так и в закрытом грунте, для большинства сельскохозяйственных культур. Очень часто ее применяют в качестве жидкого минерального удобрения, так как азот в этом химическом соединении при растворении в воде лучше закрепляется в почве.

Нормы внесения мочевины

- Овощи – 5-12 г/м² при прямом внесении; 50-60г на ведро воды объемом 10 л. воды, и 3 л. на 100 м² при внекорневой подкормке.

- Плодово-ягодные деревья и кустарники – 10-20г/ м² прямое внесение; 20-30 г на 10 л. воды – 2-х кратная подкормка, проводится через 5 дней после цветения, и второй раз – через 4 недели.

- Для , картошки, перцев –20г/м² (корневая).

- Для и гороха – 10 г/м² (корневая).

Мочевину нельзя компоновать с известью, доломитом, мелом и простым суперфосфатом.

Применяют это удобрение для предотвращения и лечения азотного голодания у растений. Особенно полезно оно для томатов, в качестве подкормки в период завязывания и роста плодов. При применении мочевины улучшаются вкусовые качества плода.

Цианамид кальция

Это вещество получается в результате реакции спекания карбида кальция в атмосфере азота, и записывается так: CaCN2. Цианамид содержит гораздо меньше азота, чем карбамид (19% против 46%).

Его можно вносить в почву в конце марта, так как разложение цианамида кальция водой, с высвобождением азота происходит медленно. Он очень эффективен для использования на подзолистых почвах, так как в качестве попутного компонента содержит известь.

Выпускается он в форме очень легкого порошка, с пониженной влажностью. Для улучшения пользовательских свойств, к нему добавляют нефтяные масла, из-за чего у CaCN2 появляется характерный запах керосина.

Использовать это минеральное удобрение следует с большой осторожностью . Дело в том, что цианамид кальция – это бросовый отход металлургической промышленности. Поэтому цены на него невысоки. При работе с ним следует пользоваться средствами защиты. При больших концентрациях CaCN2 используется в качестве гербицида.

Калийные удобрения

Хлористый калий KCl

Содержание основного элемента в составе этого представителя достигает 50%. Применяют его осенью, под перекопку, внося в почву из расчета 20-25 гр. на м², так как хлор смывается в более глубокие слои почвы, и его воздействие на растения минимизируется.

Содержание основного элемента в составе этого представителя достигает 50%. Применяют его осенью, под перекопку, внося в почву из расчета 20-25 гр. на м², так как хлор смывается в более глубокие слои почвы, и его воздействие на растения минимизируется.

Хлористый калий особенно хорош для картофеля, свеклы, ячменя , и большинства злаковых культур.

KCl — минеральное удобрение с высокой концентрацией полезных веществ на грамм, кислое, растворимое в воде.

Средняя норма его внесения под все овощные культуры и злаковые – порядка 2 центнеров на гектар. Если на подготавливаемой почве планируется сажать содержащие сахар культуры, то дозу можно увеличить на 25-50%.

Сульфат калия K2SO4

Другое название этого элемента – сернокислый калий. Большое содержание этого элемента делает его лучшим минеральным удобрением для растений, испытывающих сильный дефицит K.

Он не содержит в своем составе примесей, таких, как хлор, натрий и магний.

Сульфат калия идеальное удобрение для огурцов, особенно в период завязи и формирования плодов, так как в нем есть порядка 46% калия, так любимого этими бахчевыми культурами.

Нормы внесения при весенней перекопке – порядка 25-30 г/м², при подкормке под корень – 10 г/м².

Калийная соль (KCl + NaCl)

Основные два компонента этого минерального удобрения – хлориды. Вещество выглядит как кристаллы темно-рыжего цвета.

В современных агропромышленных комплексах чаще всего применяют сильвинит – одну из самых удачных форм калийной соли.

Весной это удобрение вносят под все виды ягодных культур, из расчета 20 гр. под один куст. Осенью его распределяют по поверхности почвы перед пахотой. Нормы сплошного внесения калийной соли – 150-200 г/м².

Фософорные удобрения

Простой суперфосфат

Эта минеральная подкормка содержит в своем составе порядка 20 % фосфорного ангидрида. — лучшее минеральное удобрение для всех типов почв, нуждающихся в этом элементе. Оно не горючее, поэтому к условиям хранения нетребовательно.

Внесение его зависит от степени увлажненности почвы. При высоком содержании жидких фракций это удобрение можно вносить в качестве подкормки в процессе роста и развития растений.

Для капризной царицы сада, розы, суперфосфат стал идеальным источником питания. Применяя его для цветов, результат можно заметить очень быстро. Стебли становятся более мощными, цветоносы – плотными, окраска – гораздо ярче.

Нормы внесения — около 0,5 центнера на 1 га. Рекомендуется при сплошном способе.

Двойной суперфосфат

В этом фосфатном соединении выше концентрация полезных веществ, чем в его предшественнике. Он отличается еще и тем, что не содержит бесполезных элементов в качестве балласта, например, CaSO4. Поэтому он более экономичен, чем его коллега.

Это вещество производители выпускают, опираясь на ГОСТ 16306-80. От изменения места добычи первоначального продукта меняется количества действующего вещества фосфора, в пределах от 32 до 47%.

Двойной суперфосфат идеально подходит для цветов, так же, как и простой . Например, под розы его надо вносить осенью, чтобы их корни подготовились к зимовке, и благополучно перенесли морозы.

Фосфоритовая мука

Основные характеристики этой минеральной подкормки описаны в ГОСТ 571-74. Стандарты выпуска не меняются уже 40 лет. Это неизменный белый порошок, которым удобряли поля еще при Брежневе.

Применяют фосфоритовую муку на кислых почвах, под все плодово-овощные культуры, а также злаковые. Она помогает растениям бороться с вредителями и болезнями за счет повышения собственного иммунитета растений. Повышает зимостойкость большинства культур.

Нормы внесения фосфоритовой муки порядка – 3-3,5 центнера на гектар.

Комплексные минеральные удобрения

Нитроаммофоска (нитрофосфат)

Удобрение, в котором фосфор и азот содержатся в соотношении 50/50

. Используют его для разных видов внесений, для подкормок садовых и огородных культур, а также в агропромышленном производстве. Получают это вещество путем реакции нейтрализации аммиаком смесью азотной и фосфорной кислот. Формула нитрофосфата выглядит так: NH4H2PO4 + NH4NO3.

Удобрение, в котором фосфор и азот содержатся в соотношении 50/50

. Используют его для разных видов внесений, для подкормок садовых и огородных культур, а также в агропромышленном производстве. Получают это вещество путем реакции нейтрализации аммиаком смесью азотной и фосфорной кислот. Формула нитрофосфата выглядит так: NH4H2PO4 + NH4NO3.

Производители выпускают следующие классификации этого минерального удобрения:

- Нитрофосфат марки NP 32-6; NP32:5; NP33:3.

Нитроаммофос с получением прекрасных результатов используют на дерново-подзолистых, каштановых, черноземных и сероземных почвах.

Это лучшее минеральное удобрение для глин. Оптимально вносить его в глинистые почвы с замедленной диффузией в осенний период, а в песчаные почвы – перед весенней пахотой.

Нитрофоска

Это трехэлементный комплекс (N+P+K) , которым удобряют почву, применяя его в качестве основной подкормки растений. Агрономы рекомендуют его практически для всех огородных культур.

Он состоит из различных солей – аммофоса, суперфосфата, калийной селитры, хлористого калия, пренципитата, гипса, аммония хлористого и различных примесей. Выпускается в виде мелких шариков, растворимых в воде.

Это полное минеральное удобрение, которое используют во время весеннего сева, а также на протяжении всего периода вегетации.

Нитрофоску активно используют не только крупные агропромышленные комплексы, но и простые дачники на своих участках. Удобрение очень хорошо подходит для томатов (они становятся более крупными и сладкими), и для огурцов, которые после его применения не поражаются различными заболеваниями.

Нитрофоска очень эффективна как при сплошном, так и при локальном внесении. Для подкормки картофеля используется безхлорная форма. Конкретно для этого овоща она гораздо полезнее, чем нитроаммофос. Клубни получаются крупнее, и не болеют паршой и другими распространенными болезнями.

Аммофос

Калий, магний и фосфор – основные элементы этого полного минерального удобрения.

Его формула выглядит так: (NH4)2SO4 + (NH4)2HPO4 + K2SO4 . Используют аммафос, в отличие от других представителей этой группы не только в незащищенном грунте, но и в парниках и теплицах.

Еще одно отличие от других комплексных минеральных удобрений — в состав аммофоса входит довольно редкое, но очень полезное вещество – сера, причем в значительных количествах. Основное преимущество этой подкормки – в ней нет хлора и натрия.

Еще одно отличие от других комплексных минеральных удобрений — в состав аммофоса входит довольно редкое, но очень полезное вещество – сера, причем в значительных количествах. Основное преимущество этой подкормки – в ней нет хлора и натрия.

Выпускают это удобрение в виде мелких светлых гранул. Оно обладает высокой рассыпчатостью, что облегчает процесс использования. Отличается высокой равномерностью распределения элементов по гранулам.

Аммафоска используется как универсальная подкормка. Особенно хороша она для цветов. Розы, после внесения ее в грунт, начинают более обильно и пышно цвести, а пионы и флоксы уменьшают рост вегетативной массы, и увеличивают количество цветковых завязей.

Диаммофос

Это комплексное минеральное удобрение, включающее в себя главные элементы питания всей растительной флоры. Азот, калий и фосфор как три кита, составляют основу этого микса. Диаммофос имеет универсальное использование, применяется для всех видов культур и под любые почвы.

Диаммонийфосфат выпускается в виде мелких бисеринок розового цвета. Обрабатывается антипылевыми реагентами, что повышает его рассыпчатость и гигроскопичность. Имеет нейтральный РН фактор, это помогает удобрению не влиять на кислотность почвы.

Остатки диаммофоски не вымываются из почвы, и в дальнейшем используются последующими поколениями растений, что обеспечивает длительный период последействия этой подкормки. Использовать ее можно не только для предпосевного и посевного внесения, но также и для внекорневых и корневых подкормок.

Обработка этим минеральным удобрением идеально подойдет для томатов во время цветения. Она помогает растению бороться со всеми видами вредителей за счет повышения качества усвояемости полезных веществ.

Как рассчитать дозу внесения туков?

Технология внесения минеральных удобрений зависит от концентрации действующего вещества во всем используемом объеме. Очень часто приходится дозу пересчитывать заново, для того вида минеральных удобрений, который будет использоваться.

Количество рассчитывают, исходя из рекомендаций по внесению минеральных веществ под данное конкретное растение . При увеличении концентрации определяют соотношение, описывающее долю полезных элементов к полезной массе удобрения, и пользуясь этими данными, распределяют вещества в почве.

Таблица: совместимость некоторых из удобрений

Видео: пример компоновки и внесения подкормки из минеральных удобрений

Надо ли бояться минеральных удобрений?

Несмотря на все достоинства, эти удобрения менее активно употребляются на личных приусадебных участках. Среди садоводов и огородников бытует мнение, что они причиняют вред здоровью человека.

На самом деле, повредить потребителю может только та плодово-овощная продукция, при выращивании которой была серьезно нарушена технология внесения минеральных удобрений.

А ведь у минеральных удобрений есть множество достоинств. Например:

- Они работаю в холодной почве и при минусовых температурах.

- Туки оказывают очень быстрое, порой мгновенное действие на растения.

- Их легко транспортировать.

- Они дешевле и удобнее в применении, чем органические подкормки.

Стоит использовать готовые жидкие минеральные удобрения в небольших дозах, которые не принесут вреда здоровью человека, но помогут получить большой урожай.

И самое главное, надо прекратить любые подкормки за 15-20 дней до снятия плодов, ягод, и выкопки клубней. Тогда их экологическая чистота гарантирована.

Используя минеральные удобрения, можно добиться высоких урожаев любых культур. С ними ярче цветут розы, и слаще становятся яблоки. Применяя эти подкормки для всех видов растений, можно всегда быть уверенным в получении стабильного положительного результата.

Видео: приобретение и использование минеральных удобрений на 6 сотках

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

План

Введение

1. Общая характеристика минеральных вод

2. Признаки минеральных вод

3. Классификация минеральных вод

4. Использование минеральных вод и их действие на организм человека

5. Закономерности распространения минеральных вод

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Нашу планету можно назвать водной или гидропланетой. Общий баланс воды в земной коре складывается из вод Мирового океана, ледников, озер и рек, вод атмосферы и литосферы (подземной гидросферы). Все это составляет около 1,8 млрд. кмі воды. Значительное количество соленые и минерализованные воды разных составов. Для глубинных зон земной коры характерны минеральные воды , т.е. воды, обладающие минерализацией свыше 1 г/л и содержащие в себе ряд химических компонентов.

Именно минеральным водам посвящена моя курсовая работа. Целью моей работы является освещение основных вопросов о минеральных водах, об их классификации, особенностях химического состава, газового и температурного режима, условиях образования, закономерностях залегания и распространения, а также об их использовании и действии на организм человека.

Минеральная вода является своего рода природным лекарством, созданным самой природой. Оздоравливающее действие минеральной воды на организм человека, ее лечебные свойства с глубокой древности. На базе месторождений минеральных вод построены курорты, санатории, здравницы, заводы по разливу минеральных вод. Наконец, минеральные воды пригодны для извлечения из них полезных компонентов и добычи солей. Все это говорит о важности, значимости и актуальности темы моей курсовой работы.

1. Общая характеристика минеральных вод

К минеральным водам относятся подземные (иногда поверхностные) воды, характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных компонентов и обладающие специфическими физико-химическими свойствами (химический состав, температура, радиоактивность и т.д.), благодаря которым они оказывают на организм человека лечебное действие.

Минеральные воды в широком понимании слова - это подземные и поверхностные природные воды с общей минерализацией свыше 1 г/л, которые используются в лечебных и промышленных целях. Лечебными называются такие воды, которые вследствие своих физических и химических особенностей оказывают благотворное целебное воздействие на человеческий организм: например, углекислые, сероводородные и др. К промышленно-ценным относятся воды, из которых могут быть извлечены компоненты, полезные в народном хозяйстве (поваренная соль, бром, йод, бор и др.).

Для отнесения природных вод к минеральным разработаны специальные критерии. При отборе критериев оценки минеральных вод из значительного количества данных, характеризующих их химические и физические свойства были отобраны важнейшие, определяющие физиологическое, а следственно лечебное, действие вод, а также важные в отношении выявления их генетических типов.

К числу таких признаков были отнесены в согласии со взглядами большинства бальнеологов и гидрогеологов:

б) ионный состав минеральных вод;

в) газовый состав и газонасыщенность вод (растворенные и спонтанные);

д) радиоактивность вод;

е) активная реакция вод, характеризуемая величиной рН;

ж) температура вод.

Наряду с обычными пресными водами, которые повсеместно используются как питьевые, хозяйственные, технические, в природе существуют такие разнообразные по своим свойствам природные воды, которые не всегда могут или совсем не могут быть использованы для указанных целей. Среди этих вод холодные и горячие воды лечебного, промышленного и теплоэнергетического значения. Такие воды называют минеральными , а все другие воды на Земле - неминеральными.

Минеральные воды не стоит путать с минерализованными. В широком смысле слова все воды в природе в той или иной мере минерализованы, начиная от снеговых и заканчивая рассолами. В узком смысле слова к минеральным относят воды с общей концентрацией солей свыше 1-2 г/л.

Исходя из принципа единства вод Земли, согласно В.М.Севергину и В.И.Вернадскому, к минеральным следует отнести:

минеральные озера с их лечебными и торфяными грязями;

минеральные подземные воды с их отложениями - охры, туфы, некоторые рудничные воды;

воды и грязи грязевых вулканов.

Минеральные озера и грязи, подземные минеральные воды с их отложениями составляют гидроминеральные ресурсы нашей планеты. На базе разведанных месторождений минеральных вод построены курорты, санатории, здравницы, заводы по разливу минеральной воды, извлечению из нее полезных компонентов, добыче солей и т.д.

Лечебные свойства природных вод нередко бывают обусловлены присутствием в них в небольшом количестве таких компонентов, которые оказывают на организм человека терапевтическое активное «специфическое» влияние и способствует исцелению от недугов. Эти вещества получили название физиологически активных или специфических (I,Br и др.). В некоторых случаях лечебное воздействие на организм человека оказывают заключенные в воде органические вещества (вода «Нафтуся»).

На разных этапах геологического изучения минеральных вод высказывалось мнение об их необычной природе и глубинном происхождении. По мнение постепенно рассеялось. Действительно, некоторые минеральные воды, особенно термальные, формируются на больших глубинах. Но часто встречаются не менее ценные минеральные источники, связанные с верхними водоносными горизонтами до грунтовых вод включительно - некоторые сероводородные, железистые, радоновые воды. Существует, наконец, и большая группа минеральных озер.

2. Признаки минеральных вод

Внешние признаки : по запаху отличаются сероводородные воды иногда на значительном расстоянии от места выхода; по вкусу - соленые воды и рассолы, углекислые воды; по бурному выделению пузырьков спонтанного газа в головке источника - углекислые воды; по цвету и составу отложений источников - железистые отложения, охрь красно-бурого цвета (признак железистых вод), кремнистые отложения - гейзериты (признак кремнистых вод), белые известковые отложения, травертины, известковые туфы (углекислые, кальциевые воды), фтороносные гейзериты (фтористые гидротермы).

Температура : горячие воды можно выделить по ощущению, а тем более замером температуры.

Химический и газовый состав : по составу воды и растворенных в ней газов выделяют воды содовые, сульфатные, хлоридные, йодистые, бромистые и др. Опыт народного врачевания или использование воды для выварки поваренной соли : эти признаки выявляются опросом населения и позволяют установить место выхода минерального источника для постановки на нем контрольных исследований.

3. Классификация минеральных вод

Большинство выдвинутых в разное время классификаций основано на особенностях химического или газового состава вод, причем за основу выделения классов обычно принимали либо преобладающие ионы, либо микроэлементы, либо газы и т.д. Основной недостаток этих классификаций - отсутствие принципа комплексности в оценке минеральных вод.

В.В. Иванов и Г.А. Невраев в целях более комплексной оценки различных минеральных лечебных вод разработали классификацию, основанную на основных критериях их оценки и данных о закономерностях формирования минеральных вод. Исходя из реально существующих в природе типов вод, они предложили такую классификационную таблицу, в которой каждой воде отведено строго определенное место. Такая классификационная таблица имеет важное практическое значение: пользуясь методом аналогии и сопоставления, можно судить о лечебных качествах вновь полученной воды (из-за больших размеров таблица здесь не приводится).

Согласно классификации Иванова и Невраева, все природные (подземные) воды разделяются по составу, свойствам и лечебному значению на шесть основных бальнеологических групп.

Группа А. Воды без «специфических» компонентов и свойств. Их лечебное значение определяется только ионным составом и величиной минерализации при наличии в их газовой составляющей в основном азота и метана, которые содержаться в водах в растворенном состоянии при атмосферном давлении лишь в незначительных количествах.

Группа Б. Воды углекислые. Их лечебное значение определяется, прежде всего, наличием больших количеств растворенного углекислого газа, который в общем газовом составе этих вод занимает доминирующее положение (80-100%), а также ионным составом и величиной минерализации.

Группа В. Воды сероводородные (сульфидные). Эти воды выделены по наличию в их составе свободного сероводорода и гидросульфидного иона, которые и определяют лечебное действие минеральных вод, используемых преимущественно для ванн. Содержание общего сероводорода этих вод не должно быть ниже 10 мг/л.

Группа Г. Воды железистые (Fe+Fe), мышьяковистые (As) и с высоким содержанием Mn, Cu, Al и др. Их лечебное действие определяется, помимо ионного и газового состава и минерализации, присутствием одного или нескольких из перечисленных фармакологически активных компонентов. Для содержания в этих водах Mn, Cu, Al нормы не установлены. В повышенных концентрациях эти элементы содержатся обычно только в высоко железистых сульфатных водах зоны окисления рудных месторождений, а также в сильно сульфатных и хлоридносульфатных (фумарольных) термах вулканических областей.

Группа Д. Воды бромистые (Br), йодистые (I) и высоким содержанием органических веществ. Для отнесения вод к бромистым и йодистым (или йодо-бромистым) принято содержание брома 25 мг/л и йода 5 мг/л при минерализации не более 12-13 г/л. При более высокой минерализации нормы соответственно увеличиваются.

Достаточно обоснованных норм для оценки высокого содержания органического вещества в лечебных минеральных водах пока не разработано. Известны два типа минеральных вод с высоким содержанием органического вещества - Нафтуся (Западная Украина) и Брамштедтские (ФРГ).

Группа Е. Воды радоновые (радиоактивные). К этой группе относятся все минеральные воды, содержащие более 50 эман/л (14 ед. Махе) радона.

Группа Ж. Кремнистые термы. В эту группу вод включены широко распространенные в природе кремнистые термальные воды. В качестве условной нормы содержание в них принято 50 мг/л, при температуре более 35єC.

По температуре минеральные воды разделены на три группы:

всегда холодные, формирующиеся, как правило, на небольших глубинах;

холодные, теплые или горячие в зависимости от глубины циркуляции;

всегда горячие, генезис и особенности состава которых тесно связаны с их территориальностью. К последним относятся все термы, входящие в группы В и Г.

По величине pH воды разделены на 6 групп. Величина pH имеет особо важное значение для лечебной оценки сероводородных (сульфидных) вод, поскольку ею определяется соотношение в водах свободного и, а также кремнекислых терм, количество и форма нахождения в которых зависит от щелочности или кислотности вод.

Такое деление минеральных вод по величине pH - по кислотно-основным свойствам - уточнено и более хорошо обосновано в физико-химическом отношении А.Н. Павловым и В.Н. Шемякиным.

Эти классификации лечебных, промышленных и теплоэнергетических вод имеют частный характер и специальное назначение. Известны многочисленные попытки составить общие, естественноисторические, генетические и другие классификации природных вод по составу и минерализации.

Классификация минеральных вод Иванова и Невраева по минерализации предназначены для лечебных вод и не пригодны для промышленных и теплоэнергетических.

4. Использование минеральных вод и их действие на организм

человека

Минеральные воды имеют очень широкое применение. Их используют и для выпарки ценных компонентов, и в качестве освежающих, хорошо утоляющих жажду столовых напитков, и на курортах для питьевого лечения, ванн, купаний в лечебных бассейнах, всевозможных душей, а так же для ингаляций и полосканий горла. Во внекурортной обстановке пользуются водами, разлитыми в бутылки.

Оздоравливающее действие минеральной воды на организм человека, ее лечебные свойства известны людям с глубокой древности. Лечебные водные процедуры, по свидетельству дошедших до нас письменных памятников, широко применялись в медицине Древней Греции, Рима, Индии, Египта, Перу, Грузии. Древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 - ок. 370 лет до н.э.) пытался объяснить действие минеральных вод на организм человека. Действие целебных интересовало и гениального ученого средневековья Абу-Али Ибн Сину (Авиценна). Однако, в то время в полной мере оценить целебные свойства минеральных вод люди не могли и этим ловко пользовались священнослужители, приписывая их свойства божественной силе.

В настоящее время лечебные подземные воды используются исключительно широко. На Кавказе, в Средней Азии, Казахстане и других районах прославлены целебные источники были известны давно. Первая в Росси здравница была открыта по указанию Петра I в 1718 году на «марциальных» (железистых) источниках в Карелии. Первые же исследования минеральных вод страны связаны с именем великого русского ученого М.В. Ломоносова, который выделял «лекарственные» воды и «врачующие» источники. Уже во второй половине XVIII века бала создана «география» лечебных вод России.

На территории бывшего СССР более 7,5 тыс. минеральных источников, около 500 бальнеологических курортов. Они весьма разнообразны по вещественному и газовому составу вод, по характеру воздействия на организм человека. На территории России и бывших стран СНГ имеются виды лечебных вод, известные во всем мире. Минеральные углекислые воды Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Боржоми, Арзни, сероводородные - Сочи - Мацесты, Усть-Качинска (Пермская область), Талги (Дагестан), радоновые Пятигорска, Цхалтубо, железистые - Марциальные, Полюстровские, Трусковца и многие другие пользуются мировой славой.

Лечебные минеральные воды в зависимости от их специфики оказывают комплексное воздействие на организм человека - термическое (температурное), химическое, терапевтическое и механическое.

Температурное воздействие лечебной воды на организм при приеме ванн - самое сильное и главное ее свойство. Холодные минеральные воды с температурой до 20С благодаря хорошей теплопроводности, соприкасаясь с телом человека, отнимает у него тепло, быстро снимает утомление, усталость, апатию. Холодная лечебно-пищевая вода усиливает работу кишечника. Теплые воды с температурой 20-37С, наоборот быстро отдают тепло телу, оказывая на него физически полезное действие.

Химическое раздражение - одно из основных и продолжительных воздействий минеральных вод на организм. Интенсивность такого воздействия усиливается при приеме ванн с повышенной минерализации воды. В минеральных водах она не должна превышать 12-15 г/л. Например, минерализация Кисловодского Нарзана изменяется от 1,5 до 6 г/л, вод Ессентуков не превышает 9 г/л.

Минеральные воды при наружном (ванны, души, ингаляции) и внутреннем (питьё) применении благотворно воздействуя на нервные окончания и кровеносную систему повышают реактивность организма, улучшая обменные процессы органов пищеварения, деятельность желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов, убыстряют выведение вредных компонентов.

Одна и та же минеральная вода в виду наличия в ее составе различных солей, микроэлементов и газов по-разному влияет на организм человека, оказывая на него благотворное воздействие при различных заболеваниях. Например, воды, содержащие поваренную соль, т.е. хлориды натрия (Талицкие, Нальчиковские, Минские) благотворно действуют на органы пищеварения; хлориды кальция способствуют противовоспалительным процессам и положительно влияют на нервную систему; хлориды магния способствуют расширению кровеносных сосудов. Сульфатные воды - в основном желчегонные и слабительные. Присутствие соды в воде (Боржоми) понижает кислотность.

Однако многие минеральные воды имеют сложный состав и оказываю на организм человека разнообразное действие. Например, соляно-щелочные воды типа ессентукских, железноводских и челкарских представляют собой своеобразное сочетание двух типов вод, обладающих противоположным физиологическим воздействием. Эти воды в равной мере полезны при заболевания желудка как с повышенным, так и с пониженной кислотностью.

Терапевтическая активность многих минеральных вод связана с наличием в их составе микроэлементов - Fe, As, Co, I, Br, органических кислот и др. Они входят в состав ряда веществ, жизненно важных для организма, таких как гемоглобин (Fe, Co), некоторые гормоны (Zn), ферменты (Fe, Mn, Cu и др.), витамины (Co). Поэтому, например, железистые воды благотворно влияют на процессы кроветворения, йодистые - улучшают работу щитовидной железы и печени, бромные нормализуют центральную нервную систему.

Важное бальнеологическое значение имеет газовый состав минеральных источников. Особенно ценны воды, насыщенные углекислотой, сероводородом и радоном.

Механическое действие минеральных вод связано с давлением ее массы на тело (ванны, души, купание). Это воздействие можно усилить растиранием и направлением воды под определенным давлением (душ Шарко).

Таким образом, минеральные воды широко используются в народном хозяйстве. В основном они ценны в бальнеологическом плане, т.к. оказывают на организм человека лечебное действие всем комплексом растворенных в них веществ. А наличие в них специфических биологически-активных компонентов (и др.) и особых свойств определяет часто методы их лечебного использования.

5. Закономерности распространения минеральных вод

Распространение минеральных вод определяется сложным сочетанием геологоструктурных, гидрогеологических, геохимических и геотермических условий их формирования. Основными из них являются:

литология и коллекторские свойства горных пород;

фациальные условия и особенности геологической истории бассейнов, в которых происходило накопление осадочных отложений, а также палео- и современные гидрогеологические условия, определяющие степень промытости осадочных пород;

наличие молодых магматических процессов и особенно - современного вулканизма, вызывающих интенсивный термометаморфизм горных пород;

интенсивность и характер неотектонических движений и, в частности, существование молодых открытых тектонических разрывов;

геотермический режим, изменяющийся в различных геологических структурах и географических зонах в весьма широких пределах от нормального до резко аномального - «вулканогенного» (в сфере влияния молодых магматических очагов) и «криогенного» (в областях многолетней мерзлоты);

наличие на некоторой глубине в осадочных отложениях биохимических, микробиологических процессов.

Известный французский специалист по рудным месторождениям и минеральным водам Л. де Лонэ (1899 г.) высказал следующее положение, отражающее господствующее в то время представление: «…термальные источники, как и вулканы, с которыми они связаны общностью происхождения, приурочены к наиболее молодым дислокациям земной коры (к складчатым районам и глубоким разломам) и локализованы в достаточно ограниченных зонах земной коры, где эти явления развиты». Но вместе с тем он выделял две категории минеральных источников: жильные и пластовые. Первые - представляют жильные термальные воды, мигрирующие по трещинам, вторые - связаны с пластовыми термальными горизонтами, которые могут питать естественные минеральные источники или вскрываться артезианскими скважинами.

Наиболее широко распространенным случаем появления термальных источников является наличие тектонического нарушения, которое пересекается эрозионным понижением рельефа (долиной, ложбиной, ущельем и т.д.).

Из классификации тектонических нарушений, приведенной в учебнике геологии И.В. Мушкетова, видно, что с трещинами обычно связывались выходы термальных вод:

1) диаклазы;

жилы и дайки изверженных пород;

металлоносные жилы.

Каждый тип иллюстрировался характерным примером. Для первого случая приводились углекислые источники Эмса (Германия), второго - Ивердон и Баден (Швейцария), третьего - Виши (Франция), четвертого Баньер-де-Люшон (Пиренеи - Франция), пятого - Пломбьер (Вогезы).

В 1931 году А.М. Овчинников в докладе «Геологические структуры районов минеральных вод» на I Всесоюзном гидрогеологическом съезде в Ленинграде произвел систематизацию условий выхода на поверхность минеральных вод. Было выделено три основных типа:

I - платформенные области , как наиболее простые, где минеральные воды образуют пластовые горизонты и появляются на поверхности в результате: 1) искусственного вскрытия путем бурения скважинами или колодцами (Сольвычегодск, Белая Горка, Старая Русса и др.); 2) наличие тектонических разрывов типа сбросов, флексур и т.п. в сочетании с глубокой эрозии (Краинские минеральные воды, Сергиевские и др.).

II - пограничные области между платформами и складчатыми сооружениями, где минеральные воды приурочены: 1) к зонам поперечных трещин (район КМВ, Центральное плато Франции и др.); 2) к участкам, осложненным интрузиями, например типа лакколитов КМВ, в которых вода может изливаться, и по концентрическим разломам.

III - складчатые сооружения : 1) районы преимущественного распространения складчатых тектонических форм - антиклиналей и синклиналей. Выходы минеральных вод приурочены к осевым частям складок, а также к участкам развития тектонических трещин различных систем (диагональных и др.).

Опыт работ на минеральных водах показал необходимым тщательный геолого-структурный анализ районов минеральных вод с детальным изучением трещиноватости горных пород. В горных породах, разбитых различными системами трещин, можно выделить наиболее водообильные зоны открытых трещин, сопряженных с системами закрытых трещин. Следует подчеркнуть большое гидрогеологическое значение поперечных и диагональных зон тектонических деформаций и трещин, являющихся зонами растяжения, т.е. представляющих системы открытых трещин.

При проведении буровых работ можно хорошо заметить как по-разному взаимодействующих скважины, заложенные на участках, различных по степени трещеноватости пород. В истории буровых работ в целях разведки минеральных вод были случаи, когда три скважины, заложенные в скальных породах по треугольнику с расстоянием сторон около 100 м, дали минеральную воду, а центральная, четвертая скважина, заложенная в центре треугольника, была почти безводной. При равномерной трещеноватости (литоклазы) и пористости пород таких случаев ожидать трудно.

Наиболее характерными комплексами пород, с которыми связаны минеральные воды, являются:

Карбонатные - известняки или доломиты, разбитые трещинами и закарстованные на выступающих участках. С толщами карбонатных пород связаны такие минеральные воды, как углекислые воды типа нарзана, сероводородные воды Мацесты, радоновые воды Цхалтубо, термальные воды Пиесчаны в Словакии, Будапешта и др.

Чередующиеся песчано-глинистые отложения, образующие так называемый флиш. С этими толщами связано формирование гидрокарбонотно-натриевых вод боржомского типа - Боржоми, Виши, Дилижан и другие, а также вод хлоридно-гидрокарбонатно-натриевого состава.

Вулканогенные, туфогенные породы, представляющие накопления туфов, туфобрекчий и туфопесчанников, часто перемежающиеся с покровами и потоками лав. С этими толщами связаны многие гидросульфатные термальные воды Кавказа (Тбилиси, Абастумани и др.), а также некоторых других областей.

Массивы изверженных пород, представляющие большое разнообразие форм, начиная от небольших даек, лакколитов и кончая крупными батолитообразными телами. В таких массивах, разбитых трещинами, развиты слабо минерализованные азотные термы, местами с повышенной радиоактивностью (например, термы Белокурихи, приуроченные к гранитному массиву у северного подножия Алтая, Родопский массив в Болгарии и др.).

Большое значение в распространении минеральных вод различных типов имеют геотектонические условия. В настоящее время принято различать три крупных геотектонических элементов: I - щиты или выступы древнего кристаллического фундамента, сложенные кристаллическими или метаморфическими породами; II - платформы, сложенные осадочными отложениями, обычно слабо смятыми и несогласно залегающими на кристаллическом фундаменте (кровля которого находится на различных глубинах); III - геосинклинали - подвижные, различно дислоцированные участки земной коры, сложенные комплексами самых разнообразных пород - осадочных, магматических, метаморфических.

В пределах указанных выше главнейших геотектонических элементов выделяются структуры более мелкие, которые усложняют картину распространения минеральных вод (поднятия, прогибы, антеклизы, синеклизы, валы, купола и т.д.).

В процессе геологической истории, в зависимости от особенностей седиментации, процессов диагенеза и эпигенеза и условий миграции подземных вод в прошлые времена в пределах бассейнов подземных вод создается гидрогеохимическая зональность, которая, несмотря на некоторые общие черты, проявляется в различных бассейнах по-разному. Такие бассейны подземных вод, включающие: области современной инфильтрации атмосферных вод и создание напора; области распространения водоносных горизонтов (в том числе и горизонтов минеральных вод) и области стока или разгрузки получили наименование водонапорных систем.

А.М. Овчинников выделяет 6 типов водонапорных систем:

крупные артезианские бассейны платформенных областей;

средние артезианские бассейны краевых, предгорных прогибов и межгорных котловин;

малые артезианские бассейны, часто наложенные на другие водонапорные системы;

водонапорные системы трещинных вод в выступающих массивах кристаллических и метаморфических пород;

сочлененные бассейны горных сооружений;

большие бассейны и потоки грунтовых вод, имеющие характер субартезианских бассейнов и склонов.

В пределах основных водонапорных систем выделяются системы (бассейны) второго, третьего порядков. Выделение водонапорных систем, сопоставление их с геоморфологическими элементами, бассейнами поверхностного стока позволяет оконтурить гидрогеологические районы, которые обычно показываются на картах гидрогеологического районирования. Таким образом, гидрогеологические районы, как, например, КМВ, Сочи - Мацестинский, Боржомский могут рассматриваться как бассейны подземных вод, включающие области питания и разгрузки и приуроченные к одной или нескольким геологическим структурам или к части структуры, отличающейся характерной зональностью подземных вод, которая создалась в процессе исторического развития района.

Минеральные воды встречаются во всех типах геологических структур. На выступах древнего докембрийского фундамента они развиты в трещиноватых зонах, преимущественно в коре выветривания массивных пород или на участках тонкого чехла рыхлых отложений. Платформенные области представляют крупные артезианские бассейны с хорошо выраженной гидрогеохимической зональностью, с водами широкого диапазона минерализации и разнообразного состава. Аналогичные условия наблюдаются и в артезианских бассейнах межгорных впадин и сопряженных бассейнов складчатых областей.

В краевых частях бассейнов, начиная непосредственно от области питания, располагаются зоны маломинерализованных инфильтрационных вод, обычно гидрокарбонатно-кальциевого типа. Далее следует зона гидрокарбонатно-натриевых или сульфатно-натриево-кальциевых вод. За ней идет переходная зона смешанных гидрокарбонотно-хлоридно-натриевых вод или сульфатно-хлоридных вод и, наконец, зона хлоридных вод, представляющая собой область наиболее древних высокоминерализованных вод бассейна.

Маломинерализованные воды в верхних артезианских горизонтах образуются при наличии непосредственной связи с поверхностью и во внутренних частях бассейна, если при этом существуют благоприятные гидродинамические условия.

Вверху находится зона более или менее интенсивного движения инфильтрационных атмосферных вод. Здесь характерна окислительная обстановка с газами вод верхней зоны: кислородом, часто углекислотой. Содержание кислорода, расходующегося на окисление, постепенно уменьшается сверху вниз, а азот воздушного происхождения остается.

В противоположность этому в более глубоких зонах мы имеем восстановительную обстановку, в которой в результате биохимических и других процессов воды обогащаются метаном и другими углеводородами, сероводородом, углекислотой.

Процессы замещения древних вод бассейна протекают различно, в различных геоструктурных элементах. В горных хребтах, представляющих собой гидрогеологически открытые структуры, этот процесс протекает интенсивней и быстрей, чем в межгорных и предгорных впадинах.

В предгорных краевых частях артезианских бассейнов иногда наблюдается обратная вертикальная зональность (инверсия): под горизонтами соленых вод иногда лежат водоносные пласты с относительно невысоко минерализованными щелочными или сульфатными водами, что объясняется в большинстве случаев более интенсивным проникновением инфильтрационных вод на более высоко приподнятых выходах водоносных пород в области питания (расположенных обычно на склонах горных хребтов).

В случае возникновения в пределах водонапорных систем магматической деятельности, образующиеся глубинные гидротермы и газы (особенно) внедряются по трещинам горных пород в вышележащие их толщи, где они присоединяются к уже ранее сформировавшимся водам, имеющим тот или иной состав в зависимости от стадии их формирования, и включаются в общую водонапорную систему. При этом состав последних подвергается тем или иным изменениям в результате активизации физико-химических процессов, связанной с насыщением вод газами магматического и термометаморфического происхождения. Особенно характерным процессом здесь является насыщение вод углекислотой и интенсивное в связи с этим растворение минералов горных пород.

В результате сложного сочетания складчатых нарушений и тектонических разрывов в пределах горных районов иногда создаются зоны повышенной трещиноватости пород, благоприятные для миграции вод на большие глубины и выхода их на пониженных участках рельефа.

В пределах зоны альпийской складчатости и новейшего горообразования, охватывающей территорию России с юга и далее простирающейся на Дальний Восток, наблюдается интенсивная гидротермальная деятельность. Эта зона кольцом охватывает Тихий океан и продолжается в Кордильерах и Андах. В зоне новейшего горообразования преобладает сложный горный рельеф, способствующий созданию высокого напора и развитию разнообразных минеральных и пресных источников.

Заключение

Итак, в заключении можно сделать вывод: к минеральным (лечебным) водам относятся природные воды, которые могут оказывать на организм человека лечебное действие, обусловленное либо повышенным содержанием полезных, биологически активных компонентов ионно-солевого или газового состава, либо общим ионно-солевым составом воды. Минеральные воды не являются каким-либо определенным генетическим типом подземных вод. К ним относятся воды весьма различные по условиям формирования и отличаются по химическому составу.

В лечебных целях используют воды с минерализацией от долей грамма на 1 л до высококонконцентрированных рассолов, разнообразного ионного, газового и микрокомпонентного состава, различной температуры. Среди подземных вод, относящихся к минеральным, выделяют инфильтрационные и седиментационные, а также воды, в той или иной мере связанные с современной магматической деятельностью. Они распространены в различных гидродинамических и гидротермических зонах земной коры, в условиях разнообразной геохимической обстановки и могут быть приурочены к водоносным горизонтам, распространенным на обширных площадях или могут представлять собой строго локализованные трещинно-жильные воды.

Список использованной литературы

1. Овчинников А.М. Минеральные воды. 2 изд. - М.

2. Иванов В.В., Невраев Г.А. Классификация подземных минеральных вод, - М.

3. http://www.xumuk.ru/encyklopedia

4. http://www.rusmedserver.ru

Подобные документы

Понятие минеральных вод и особенности их химического состава. Классификация минеральных вод, их разновидности и районы добывания. Характер влияния на организм человека. Методы получения искусственной минерализации, способы распознавания фальшивки.

реферат , добавлен 21.11.2009

Классификация питьевых минеральных вод по назначению. Сохранение естественных свойств натуральной воды как главное условие розлива минеральных вод. Минерализация поверхностных вод. Лечебные свойства минеральных вод. Курорты минеральных вод Украины.

реферат , добавлен 02.06.2010

Бальнеология. Минеральные воды. Классификация минеральных вод. Механизм действия. Углекислые минеральные воды. Сероводородные воды. Радоновые воды. Хлоридные натриевые воды. Йодобромные воды. Внутреннее применение минеральных вод.

статья , добавлен 18.10.2004

Развитие бальнеологических курортов в России. Классификация минеральных вод и компоненты, входящие в их состав. Показания для принятия йодобромных ванн, их лечебное воздействие, противопоказания и источники. Содержание микроэлементов в минеральных водах.

презентация , добавлен 27.10.2015

Применение минеральных вод с лечебной целью. Компоненты, входящие в состав минеральных вод. Деление природных минеральных вод на бальнеотерапевтические группы. Водные процедуры, внутренний прием воды, которые применяются в вальнеотерапии в лечебных целях.

презентация , добавлен 23.03.2019

Происхождение минеральных вод, их лечебные свойства. Условия формирования типа воды и ее минерализации. Характеристика групп лечебных вод и содержание минеральных веществ. Показания для лечения, методы применения, главный компонент и химический состав.

реферат , добавлен 19.02.2009

Влияние минеральных вод на организм при различных заболеваниях. Показания и противопоказания к наружному и внутреннему применению минеральных вод. История развития бальнеотерапии в России. Основные показатели бальнеологической значимости минеральных вод.

реферат , добавлен 21.12.2014

Сущность и происхождение минеральных вод, их значение и лечебные свойства. Особенности бальнеотерапии. Исследование степени газированности и качественного состава различных минеральных вод, показания к их применению в зависимости от рода заболевания.

презентация , добавлен 10.02.2014

Происхождение лечебных минеральных вод, их группы и уникальный химический состав. Назначение курсов питьевой минеральной воды и ее физиологическое действие на организм. Показания и противопоказания для применения локальной криотерапии и холодолечения.

контрольная работа , добавлен 22.03.2011

Характеристика минеральных элементов в питьевой воде. Экспериментальное выявление корреляционной зависимости между показателями минерального состава питьевой воды (жесткость, малое количество фтора) и наличием некоторых заболеваний населения Алтая.

Нашу планету можно назвать водной или гидропланетой. Общий баланс воды в земной коре складывается из вод Мирового океана, ледников, озер и рек, вод атмосферы и литосферы (подземной гидросферы). Все это составляет около 1,8 млрд. км 3 воды.

Жизнь человечества без питьевой воды невозможна. Однако соленые и минерализованные воды разных составов также играют важную роль в обеспечении здоровья людей.

- Понятие о минеральных водах и критерии их оценки

К минеральным водам относятся подземные (иногда поверхностные) воды, характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных компонентов и обладающие специфическими физико-химическими свойствами (химический состав, температура, радиоактивность и т.д.), благодаря которым они оказывают на организм человека лечебное действие.

Минеральные воды в широком понимании слова – это подземные и поверхностные природные воды с общей минерализацией свыше 1 г/л, которые используются в лечебных и промышленных целях. В узком смысле слова к минеральным относят воды с общей концентрацией солей свыше 1-2 г/л.

Минеральные воды не стоит путать с минерализованными, так как все воды в природе в той или иной мере минерализованы, начиная от снеговых и заканчивая рассолами.

Лечебными называются такие минеральные воды, которые вследствие своих физических и химических особенностей оказывают благотворное целебное воздействие на человеческий организм. Лечебные свойства природных вод бывают обусловлены присутствием в них в небольшом количестве компонентов, которые оказывают на организм человека терапевтическое активное «специфическое» влияние и способствует исцелению от недугов. Эти вещества получили название физиологически активных или специфических (I,Br и др.). В некоторых случаях лечебное воздействие на организм человека оказывают заключенные в воде органические вещества (вода «Нафтуся»).

К промышленно-ценным минеральным водам относятся такие воды, из которых могут быть извлечены компоненты, полезные в народном хозяйстве (поваренная соль, бром, йод, бор и др.).

- Критерии оценки минеральных вод

Для отнесения природных вод к разряду минеральных учеными бальнеологами и гидрогеологами разработаны специальные критерии:

- Общее содержание растворенных в воде веществ – общая минерализация вод.

- Ионный состав минеральных вод.

- Газовый состав и газонасыщенность вод.

- Содержание в водах фармакологических (терапевтических) активных микроэлементов (минеральных и органических).

- Радиоактивность вод.

- Активная реакция вод, характеризуемая величиной рН.

- Температура вод.

- Критерии оценки минеральных вод

- Признаки минеральных вод

- Внешние признаки минеральных вод:

- Запах. Сероводородные воды различимы иногда на значительном расстоянии от места выхода.

- Вкус. Соленые воды и рассолы.

- Углекислые воды определяются по бурному выделению пузырьков спонтанного газа в источника.

- Цвет. Железистые отложения, охро-красно-бурого цвета (признак железистых вод), кремнистые отложения – гейзериты (признак кремнистых вод), белые известковые отложения (углекислые, кальциевые воды), фтороносные гейзериты (фтористые гидротермы).

- Температура. В горячих водах больше растворено солей, но меньше газов, в холодных - наоборот. По температуре минеральные воды делятся на:

- холодные (ниже 20°С),

- теплые (20-35°С),

- горячие (35-42°С),

- очень горячие (выше 42°С).

- Химический и газовый состав. По составу воды и растворенных в ней газов минеральные воды делятся на:

- содовые,

- сульфатные,

- хлоридные,

- йодистые,

- бромистые и др.

- По рН среды. Лечебные минеральные воды обычно имеют нейтральную или щелочную среду (рН-6,8-8,5).

- Внешние признаки минеральных вод:

- Классификация минеральных вод

Большинство выдвинутых в разное время классификаций основано на особенностях химического или газового состава вод, причем за основу выделения классов обычно принимали либо преобладающие ионы, либо микроэлементы, либо газы и т.д. Основной недостаток этих классификаций – отсутствие принципа комплексности в оценке минеральных вод.

- Бальнеологические группы

В настоящее время выделяют бальнеологические группы. Все природные (подземные) воды разделяются по составу, свойствам и лечебному значению на шесть основных бальнеологических групп:

- Группа А.

Воды без «специфических» компонентов и свойств. Их лечебное значение определяется только ионным составом и величиной минерализации при наличии в их газовой составляющей в основном азота и метана, которые содержаться в водах в растворенном состоянии при атмосферном давлении лишь в незначительных количествах.

- Группа Б.

Воды углекислые. Их лечебное значение определяется, прежде всего, наличием больших количеств растворенного углекислого газа, который в общем газовом составе этих вод занимает доминирующее положение (80-100%), а также ионным составом и величиной минерализации.

- Группа В.

Воды сероводородные (сульфидные). Эти воды выделены по наличию в их составе свободного сероводорода и гидросульфидного иона, которые и определяют лечебное действие минеральных вод, используемых преимущественно для ванн. Содержание общего сероводорода этих вод не должно быть ниже 10 мг/л.

- Группа Г.

Воды железистые (Fe + Fe), мышьяковистые (As) и с высоким содержанием Mn, Cu, Al и др. Их лечебное действие определяется, помимо ионного и газового состава и минерализации, присутствием одного или нескольких из перечисленных фармакологически активных компонентов. Для содержания в этих водах Mn, Cu, Al нормы не установлены. В повышенных концентрациях эти элементы содержатся обычно только в высоко железистых сульфатных водах зоны окисления рудных месторождений, а также в сильно сульфатных и хлоридносульфатных (фумарольных) термах вулканических областей.

- Группа Д.

Воды бромистые (Br), йодистые (I) и высоким содержанием органических веществ. Для отнесения вод к бромистым и йодистым (или йодо-бромистым) принято содержание брома 25 мг/л и йода 5 мг/л при минерализации не более 12-13 г/л. При более высокой минерализации нормы соответственно увеличиваются.

Достаточно обоснованных норм для оценки высокого содержания органического вещества в лечебных минеральных водах пока не разработано. Известны два типа минеральных вод с высоким содержанием органического вещества – Нафтуся (Западная Украина) и Брамштедтские (ФРГ).

- Группа Е.

Воды радоновые (радиоактивные). К этой группе относятся все минеральные воды, содержащие более 50 эман/л радона.

- Отдельно выделяется группа Ж - Кремнистые термы.

- Группа А.

- Виды минеральных вод

Для правильного применения минеральных вод, необходимо уметь их различать. На каждой бутылке с минеральной водой кроме названия источника указывается и ее вид. Вид минеральной воды и принадлежность к бальнеологической группе – это разные подходы к классификации минеральных вод.

Всего выделяют 5 видов минеральных вод:

- Гидрокарбонатные натриевые воды (щелочные).

- Хлоридные воды.

- Сульфатные воды.

- Нитратные воды.

- Воды сложного состава (комбинированные).

- Гидрокарбонатные хлоридные натриевые (соляно-щелочные).

- Гидрокарбонатные сульфатные.

- Хлоридные сульфатные.

- Гидрокарбонатные хлоридные сульфатные.

- Гидрокарбонатно-кальциево-магниевые воды.

Кроме указанных в наименовании вида ионов каждый из этих пяти видов минеральных вод может содержать и другие компоненты. Например: железо, мышьяк, йод, бром, кремний, некоторые газы (углекислый, сероводород, радон, азот, метан). Эта информация также указывается на этикетке, например «иодистая» или «кремнистая» вода.

- Классификация минеральных вод по уровню минерализации

- Слабоминерализованные минеральные воды. Солей в воде от 1,5 до 5 граммов в литре.

- Среднеминерализованные минеральные воды. Солей в воде от 5 до 30 граммов в литре.

- Сильноминерализованные минеральные воды. Солей в воде более 30 граммов в литре.

- Клиническая классификация минеральных вод

- Столовые минеральные воды.

Слабоминерализованные воды с уровнем минерализации до 1 г на литр - не лечебные, а столовые воды. Хотя эти воды и способны иногда нормализующее влиять на органы пищеварения. Главные их достоинства - чистота и безвредность для организма. Наличие слова "столовая" в названии означает, что такую воду можно использовать как питьевую без консультации врача. Эти воды можно пить без ограничения, а их природный состав и вкусовые качества делают процедуру питья не только приятной, но и полезной. Столовые минеральные воды могут использоваться в качестве питьевой воды, а также в качестве основы для приготовления пищи.

Говоря о высоком уровне потребления минеральных вод в развитых странах, имеются в виду именно столовые воды.

- Лечебно-столовые минеральные воды.

Воды с минерализацией свыше 1-го и до 10 граммов в литре относятся к лечебно-столовым минеральным водам. Эти воды, наряду с отличными столовыми качествами, обладают и лечебным действием.

- Лечебные минеральные воды.

В случае, если минерализации воды превышает 10 г/л - это лечебная минеральная вода. Лечебные минеральные воды пьют не для утоления жажды, ими только лечатся. И только по назначению врача. Эффективное лечебное использование минеральных вод может быть только при соблюдении назначенной врачом методики их применения.

- Столовые минеральные воды.

- Классификация минеральных вод по их происхождению

Различают естественные (природные) минеральные воды и искусственные минеральные воды.

Искусственные минеральные воды, близкие по составу к естественным, готовят из химически чистых солей. Их применяют в так называемых “водолечебницах” для приготовления углекислых, сероводородных, азотных, радоновых, йодобромных хлоридных натриевых и др. ванн. К искусственным минеральным водам, используемым как столовые и утоляющие жажду, относится и содовая вода, представляющая собой пресную воду, насыщенную углекислотой, к которой добавлены двууглекислая сода, хлористый кальций, хлористый магний.

- Бальнеологические группы

- Использование минеральных вод в медицине и их действие на организм человека

Минеральная вода является своего рода природным лекарством, созданным самой природой.

Оздоравливающее действие минеральной воды на организм человека, ее лечебные свойства с глубокой древности. Минеральную воду в качестве лечебного и профилактического средства используют уже более двух тысячелетий. Лечебные водные процедуры, по свидетельству дошедших до нас письменных памятников, широко применялись в медицине Древней Греции, Рима, Индии, Египта, Перу, Грузии. Древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 – ок.370 лет до н.э.) пытался объяснить действие минеральных вод на организм человека. Действие целебных интересовало и гениального ученого средневековья Абу-Али Ибн Сину (Авиценна). Однако, в то время в полной мере оценить целебные свойства минеральных вод люди не могли и этим ловко пользовались священнослужители, приписывая их свойства божественной силе.

В настоящее время лечебные подземные воды используются исключительно широко. На Кавказе, в Средней Азии, Казахстане и других районах прославлены целебные источники были известны давно. Первая в Росси здравница была открыта по указанию Петра I в 1718 году на «марциальных» (железистых) источниках в Карелии. Первые же исследования минеральных вод страны связаны с именем великого русского ученого М.В. Ломоносова, который выделял «лекарственные» воды и «врачующие» источники. Уже во второй половине XVIII века бала создана «география» лечебных вод России.

На территории России и бывших стран СНГ имеются виды лечебных вод, известные во всем мире. Минеральные углекислые воды Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Боржоми, Арзни, сероводородные – Сочи – Мацесты, Усть-Качинска (Пермская область), Талги (Дагестан), радоновые Пятигорска, Цхалтубо, железистые – Марциальные, Полюстровские, Трусковца и многие другие пользуются мировой славой.

- Действие минеральных вод на организм человека

Лечебное действие минеральных вод многофакторно. Лечебные минеральные воды оказывают комплексное воздействие на организм человека – термическое (температурное), химическое и механическое. Сумма воздействий и определяет терапевтическое (физиологическое) действие минеральных вод.

- Температурное (термическое) воздействие.

Температурное воздействие лечебной воды на организм при приеме ванн – самое сильное и главное ее свойство. Холодные минеральные воды с температурой до 20°С благодаря хорошей теплопроводности, соприкасаясь с телом человека, отнимает у него тепло, быстро снимает утомление, усталость, апатию. Холодная лечебно-пищевая вода усиливает работу кишечника. Теплые воды с температурой 20-37°С, наоборот быстро отдают тепло телу, оказывая на него физически полезное действие.

- Химическое воздействие.

Химическое раздражение – одно из основных и продолжительных воздействий минеральных вод на организм.

Минеральная вода используется для внутреннего применения (так называемого питьевого лечения) и наружно (для ванн, купаний, душей, проводимых в бальнеологических лечебницах, в лечебных бассейнах, а также для ингаляций и полосканий при заболеваниях носоглотки и верхних дыхательных путей, для орошений при гинекологических заболеваниях и т.д.).

В бальнеологии применяются промываниеяи орошения желудка, введение минеральной воды непосредственно в прямую кишку, трансдуоденальное промывание кишечника, клизмы из минеральной воды, капельные клизмы, кишечные ванны, сифонные и подводные промывания кишечника и т. п. Все эти методы чаще всего комбинируются с питьевым лечением.

Минеральные воды могут вводиться в организм больного внутрь через рот, через прямую кишку и редко - парэнтерально (подкожно, внутримышечно и даже внутривенно).

Лечение минеральными водами благотворно воздействует на нервные окончания и кровеносную систему, улучшает обменные процессы, деятельность желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов.

Интенсивность наружного химического воздействия усиливается при приеме ванн с повышенной минерализации воды. В минеральных водах она не должна превышать 12-15 г/л. Например, минерализация Кисловодского Нарзана изменяется от 1,5 до 6 г/л, вод Ессентуков не превышает 9 г/л.

Одна и та же минеральная вода оказывает на организм человека благотворное воздействие при различных заболеваниях. Это объясняется наличием в ее составе различных солей, микроэлементов и газов. Например, соляно-щелочные воды типа ессентукских, железноводских и челкарских представляют собой своеобразное сочетание двух типов вод, обладающих противоположным физиологическим воздействием. Эти воды в равной мере полезны при заболеваниях желудка, как с повышенной, так и с пониженной желудочной кислотностью.

Терапевтическая активность многих минеральных вод связана с наличием в их составе микроэлементов – Fe, As, Co, I, Br, органических кислот и др. Важное бальнеологическое значение имеет газовый состав минеральных источников. Особенно ценны воды, насыщенные углекислотой, сероводородом и радоном.

- Механическое воздействие.

Механическое действие минеральных вод связано с давлением ее массы на тело (ванны, души, купание). Это воздействие можно усилить растиранием и направлением воды под определенным давлением (душ Шарко).

- Физиологическое действие компонентов минеральных вод на организм человека.

Действие минеральных вод определяется составом входящих в них химических элементов и соединений (солей и ионов). Воды сложного состава оказывают многогранное действие на организм. Усиление или уменьшение их действия зависит от методики приема.

- Хлор влияет на выделительную функцию почек.

- Сульфаты в сочетании с кальцием, натрием или магнием способен снижать желудочную секрецию и ее активность.

- Гидрокарбонаты стимулирует секреторную деятельность желудка.

- Соли калия и натрия поддерживают необходимое давление в тканевых и межтканевых жидкостях организма. Калий влияет на изменения в сердце и центральной нервной системе, натрий задерживает воду в организме.

- Кальций способен усиливать сократительную силу сердечной мышцы, повышает иммунитет, обладает противовоспалительным действием, влияет на рост костей. Горячие кальциевые воды помогают при язвенной болезни желудка и гастрите.

- Магний хорошо усваивается организмом, способствует уменьшению спазмов желчного пузыря, снижает уровень холестерина в крови, благотворно влияет на нервную систему.

- Йод активизирует функцию щитовидной железы, участвует в процессах рассасывания и восстановления.

- Бром усиливает тормозные процессы, нормализуя функцию коры головного мозга.

- Фтор недостаток фтора в организме приводит к разрушению костей, в частности зубов.

- Марганец благоприятно влияет на половое развитие, усиливает обмен белков.

- Медь помогает железу переходить в гемоглобин.

- Железо входит в структуру гемоглобина, его недостаток в организме приводит к анемии.

- Углекислые минеральные воды действуют на обмен веществ в организме, улучшая его. Всосавшаяся из желудочно-кишечного тракта углекислота усиливает дыхательную деятельность, повышает тонус мышц.

- Сероводородные минеральные воды используют в основном в виде ванн. Сероводород положительно действует на сосуды, центральную нервную систему. Он также влияет на железы, выделяющие гормоны: надпочечники, гипофиз, щитовидную железу.

- Гидрокарбонатные (щелочные) воды повышают щелочные резервы организма. Под их влиянием в организме уменьшается содержание водородных ионов. Щелочные воды нормализуют работу желудка, их применяют в основном для лечения гастритов с повышенной секрецией и кислотностью желудочного сока. Применяют эти воды и при заболеваниях печени, в частности, для лечения дискинезий желчевыводящих путей. Используют щелочные воды и для лечения подагры, сазарного диабета.

- Гидрокарбонатно-кальциево-магниевые воды влияют на белковый, жировой, углеводный обмены. Их применяют при хронических воспалительных заболеваниях желудка, кишечника и печени, язвенной болезни, ожирении и сахарном диабете.

- Гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые (соляно-щелочные) воды можно рекомендовать для больных с повышенной и пониженной секрецией желудочного сока. Применяют их при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дискинезии желчевыводящих путей, хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, нарушении обмена веществ. Благоприятное действие они оказывают при ожирении, подагре, сахарном диабете. Не рекомендуется пить такие воды при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. К водам такого типа относятся ессентуки № 17 и Семигорская.

- Хлоридные воды натриевого состава воды стимулируют отделение желудочного сока. Они применяются при заболеваниях желудка с пониженной секрецией желудочного сока. При отеках различного происхождения эти воды противопоказаны, не рекомендуются они и при повышенной кислотности желудочного сока, заболеваниях почек, беременности, аллергии.

- Хлоридно-кальциевые воды снижают проницаемость стенок сосудов, оказывают кровоостанавливающее действие, усиливают выделение мочи, улучшают функцию печени, благоприятно влияют на нервную систему.

- Сульфатные воды являются желчегонными и слабительными. Их применяют при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, при ожирении и диабете.

- Хлоридно-сульфатные воды обладают желчегонным и слабительным действием. Их используют при заболеваниях желудка с недостаточной секрецией желудочного сока, при одновременном поражении печени и желчевыводящих путей.

- Гидрокарбонатно-сульфатные воды обладают действием, тормозящим желудочную секрецию, являются желчегонными и слабительными. Прием этих вод улучшает желчеобразование и работу поджелудочной железы. Применяют их при гастритах с повышенной кислотностью, при язвенной болезни и при заболеваниях печени.

- Температурное (термическое) воздействие.

- Показания к внутреннему приему минеральных вод

Показания для питьевого лечения минеральными водами довольно широки.

Питье минеральных вод способствует устранению или смягчению болезненных расстройств и улучшению функций отдельных органов и систем организма. Питьевое лечение эффективнее всего при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: при хронических гастритах, гастродуоденитах, язвенной болезни, энтеритах, колитах, энтероколитах, хронических гепатитах, холециститах, желчно-каменной болезни, хронических панкреатитах, при болезнях оперированного желудка, при постхолецистэктомическом синдроме и др. Заболевания должны быть в неактивной форме и в фазе ремиссии.

Показано питьевое лечение также при болезнях обмена веществ и эндокринных органов (ожирение, сахарный диабет, подагра), наконец, при болезнях мочеполовых органов (пиелонефриты, циститы, мочекаменная болезнь, простатиты).

В ряде случаев лечение минеральными водами показано при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: в восстановительном периоде после перенесенного инфаркта миокарда, при гипертонической болезни, при атеросклерозе.

На отдельных курортах разработаны методики лечения минеральными водами хронических заболеваний дыхательной системы, неврологических болезней, заболеваний опорно-двигательной системы и т.д.

- Противопоказания к приему минеральных вод

- Питьевое лечение минеральными водами противопоказано при острых желудочно-кишечных заболеваниях, а также в период обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника, которые сопровождаются рвотой, кровотечением и сильными болями. С осторожностью следует принимать минеральные воды при поносах. В этих случаях принимается вода с малой минерализацией.

- Нельзя проводить курс питьевого лечения при заболеваниях пищеварительного тракта с затруднением свободного прохождения пищи: при рубцовом сужение пищевода, привратника желудка или луковицы двенадцатиперстной кишки, при значительном опущении или растяжении желудка.

- Не следует пить гидрокарбонатную воду при щелочной реакции мочи.

- Противопоказано лечение минеральными водами при острых инфекционных заболеваниях, злокачественных опухолях, при декомпенсированной сердечно-сосудистой недостаточности, острых нарушениях мозгового кровообращения.

Предостережения при применении минеральных вод:

- Многие минеральные воды, благодаря приятному вкусу и способности утолять жажду, широко используются как столовые и без ограничения продаются в торговой сети. Однако лицам, страдающим заболеваниями органов пищеварения, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, а также нарушениями обмена веществ, применять лечебно-столовые и лечебные минеральные воды, не посоветовавшись с врачом, не следует.

- Неправильное применение минеральных вод может привести к нежелательным, нередко тяжелым осложнениям.

- Правила питьевого применения минеральных вод

Питье минеральных вод эффективно в комплексе с лечебным питанием. Желательно лечение минеральными водами проводить вместе с другими оздоравливающими мероприятиями (физиотерапевтическими процедурами, лечебной физкультурой). В этом случае эффект от лечения будет значительно выше.

Лечение минеральными водами непосредственно на курорте является более эффективным, чем в домашних условиях. Объясняется это не ухудшением качества воды при ее разливе, а одновременным действием на больного сложного комплекса санаторно-курортного лечения: режим, отсутствие раздражающих и стрессовых факторов, смена обстановки и климата (так называемый географический стресс), физическая активность, дополнительные лечебные процедуры, положительный эмоциональный фон и пр.

Эффект от питьевого лечения минеральной водой зависит не только от правильного выбора воды, но и от правил ее приема (доза, периодичность, связь с приемом пищи), температуры и т.д., обусловливающих различное действие одной и той же воды. Поэтому питьевое лечение минеральной водой (особенно в домашних условиях) следует проводить только по назначению врача, в строгом соответствии с его указаниями. В случае отсутствия в продаже назначенной врачом минеральной воды ее можно заменить другой, близкой к ней по химическому составу и действию, обязательно соблюдая предписанный врачом порядок ее приема.

- Общие правила лечения минеральными водами

- Минеральные воды пьют в натуральном виде, не смешивая их с другими водами, за исключением концентрированных вод, которые разводят пресной водой во избежание их раздражающего действия на слизистую оболочку желудка и кишечника.

- Почти при всех заболеваниях пить минеральную воду нужно медленно, небольшими глоточками. Такой способ питья особо показан больным с пониженной секрецией желудка, когда необходимо длительное воздействие на слизистую оболочку желудка и заложенные в ней рецепторы в целях стимуляции его секреторной работы. Быстрое питье показано при употреблении вод, оказывающих слабительное действие. Действие минеральной воды в этих случаях должно развиваться в кишечнике. При медленном питье минеральной воды температура ее может снизиться, поэтому если назначено питье горячей воды, больной, выпив часть содержимого стакана, может заменить остаток новой порцией горячей воды. При язве желудка и повышенной кислотности желудочного сока воду следует пить большими глотками, залпом, чтобы избежать длительного раздражения слизистой желудка и способствовать быстрейшему переходу минеральной воды из желудка в кишечник откуда она должна тормозить выделение желудочного сока.

- Если минеральная вода содержит много газов, а введение их в организм нежелательно (метеоризм, повышенная кислотность желудочного сока и др.), избыток газа может быть удален путем нагрева воды.

- Лечение минеральной водой несовместимо с приемом алкоголя. По возможности следует избегать и курения, так как никотин - сильнодействующий раздражитель, его действие противоположно действию лечебной воды.

- Какую минеральную воду, и какой температуры пить

Выбор воды зависит от характера заболевания и определяется врачом.

Температура важный лечебный фактор. Температура принимаемой воды может зависеть от заболевания. Если температура воды выше 50-55С, ее нужно охлаждать, а холодные воды подогревают. На больших курортах у источников, где производится отпуск минеральной воды, прибегают к помощи механизированного подогрева, используя аппараты с пароводяным или электрическим нагревом. Обычно для питьевого лечения используется минеральная вода с температурой от 10-15 до 45-50°С. Чаще всего рекомендуют пить теплые воды (31-40°С).

- При спазмах кишечника следует пить горячую воду.