Согласно нормативной документации: СНиП и нормам ТБ по созданию вентиляционных систем, регламентируется кратность воздухообмена, по показателю количества токсичных компонентов.

Описание процесса

Для эффективной оценочной характеристики воздухообмена в постройке промышленного назначения применяют значение – «кВ». Такой показатель воздухообмена представляет собой отношение общего объема воздуха, который приходит «L» (м 3 \ч) к показателю общего объема очищенного пространства в помещении «Vn», (м 3). Расчет ведется на принятый временной отрезок.

Если при проектировании, все расчеты и сам проект организованы грамотно, согласно стандартам, то показатель кратности воздухообмена для помещений промназначения будет колебаться в пределах от 1 до 10 единиц.

Помимо расчетных формул и теоретической основы, для определения необходимого показателя специалисты советуют проводить исследования естественных условий на аналогичных действующих предприятиях, на которых существуют фактические данные выделений токсичных паров, газов и т.д.

Для определения показателя кратности используют документы отраслевого назначения, СНиПы, а также стандарты санитарного состояния.

Циркуляция воздуха в зданиях промназначения

При строительстве и планировании зданий под будущие промышленные нужды, необходимо грамотно рассчитать вентиляционные пути сообщения в помещениях и определить процесс циркуляции воздуха. Для этого понадобится такая характеристика, как кратность воздухообмена, которая определяется по табличным данным наличия в пространстве токсичных веществ: оксиды, окиси ацетилена и т.д.

Рассчитывая процесс циркуляции воздуха в здании, учитывается количество выделяемого тепла таким образом, чтобы полученное количество, большее нормы могло удаляться, круглогодично, без трудностей и препятствий.

Для уменьшения показателя избытка тепла, применяют аэрацию. Такой процесс получил большое распространение в области химпромышленности, к примеру, на термических участках производства. В таком случае кратность воздухообмена, в теплое врем года достигает благодаря аэрации 40-60 пунктов.

При таких показателях воздухообмена, организация воздушных путей, достигаются метеорологические стандарты, предусматриваемые нормами санитарии.

Так, непосредственно обустройство и возведение помещений, влияет впоследствии на расчетную кратность воздухообмена, для этого предусматривают специальные работающие проемы, которые можно открыть, гарантирующие возможность получения работниками свежего воздуха и удаление неблагоприятных элементов.

Определение показателя кратности

Выполняя производственно-технологические расчеты для основных помещений, не учитывается установленное большое оборудование. К примеру, если на основном производстве установлены насосные агрегаты, без специализированных вытяжных вентиляций, тогда количество вредных газов в атмосфере будет выше лимитированных официальными нормами, в 6-7 раз.

Во вспомогательных, дополнительных производственных помещениях, кроме моечных отделений, кратность воздухообмена вычисляется исходя из показателей кратности обмена.

На производстве обязательно должна быть предусмотрена система аварийной вентиляции, которая обеспечивает оперативное удаление высокой концентрации вредных и токсичных частиц из промышленных зданий. Такая система актуальна при отступлении от установленных норм производственного маршрута изготовления и при аварийных ситуациях. Для того чтобы исключить возможность перехода неблагоприятных компонентов через соединительные пути в здании, пути вывода аварийного типа рекомендуется организовывать без компенсационной составляющей притока.

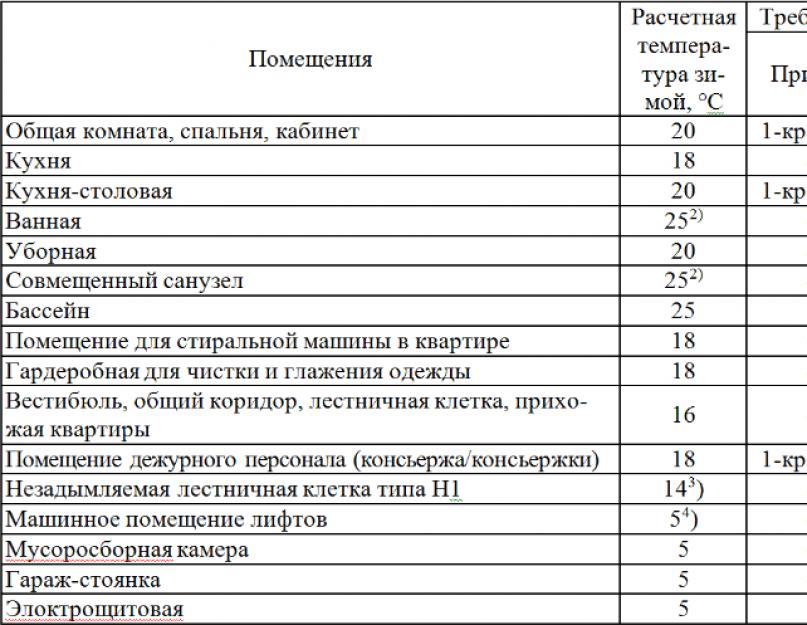

Таблица кратности

Нормативные документы расчета воздухообмена

Кратность воздухообмена системы сообщения вытяжек формируется исходя из отраслевых данных ТБ и регламентированных норм санитарии. Кратность воздухообмена устанавливается под конкретное помещение в индивидуальном порядке, согласно расчетной информации в проекте.

В СНиП, ТБ и специализированных нормах каждой конкретной отрасли промышленности и промышленного проектирования и строительства дается разная информация кратности воздухообмена (часового). Все значения даются в зависимости от типа промпомещения:

- дополнительные помещения вспомогательного назначения;

- рабочие цеховые зоны.

Так, в соответствующем СНиП регламентируются характеристики числовые значения (расчетные) для вспомогательных помещений производственного типа.

Также значения кратности воздухообмена занесены в СНиП П-92-76, для второстепенных зданий.

При постоянном образовании в пространстве промзоны токсичных газов и увеличении градуса, в качестве нормы кратности принимают максимально предусмотренное значение, для каждого типа неблагоприятных производственных вредных выделений.

Так, имея в наличии значение общего объема помещения (м 3) и норму кратности воздухообмена, используя несложные математические формулы, можно рассчитать требуемый объем поступающего воздуха для определенной зоны, в час.

L = n * S * Н, где:

L

- необходимая производительность м3/ч;

n

- кратность воздухообмена;

S

- площадь помещения, м2;

Н

- высота помещения, м.

Нормы воздухообмена производственных помещений

Для зданий производственного типа предусматривается общеобменная вентиляционная система, расчет потребностей которой производится исходя из условий конкретного производства и наличия определенного количества:

- тепла;

- жидкости или конденсата;

- вредных частиц.

При наличии в помещении оборудования с газовыми или паровыми выделениями, количество необходимого воздухообмена вычисляется, учитывая выделения:

- от данного оборудования;

- проложенных коммуникаций;

- предусмотренной арматуры.

Все необходимые показатели заложены в техническую документацию помещения, в противном случае данные берутся от фактических параметров. Данный расчет регламентирован ВСН21-77 и соответствующим СНиП.

Если при расчетах кратность воздухообмена превышает десятикратный показатель, необходимо внести корректировку в одну из строительных разделов документов. Так, для понижения уровня производственных вредных и токсичных частиц необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по периметру всей комнаты.

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

По правилам СНиП, выделяемые в промышленном помещении любые неблагоприятные элементы, такие как влага и тепло принимаются из расчетов технологической части проектной документации.

Если такие данные отсутствуют в технологических нормах проектирования, количество производственных вредных веществ, выделяемых в помещении, допускается принимать, исходя из натуральных собранных фактов исследования. Также искомое значение обозначено в паспортных бумагах приобретенной специализированной техники.

Выбросы токсичных веществ в пространство происходят через сосредоточенные и рассредоточенные устройства общеобменной вентиляционной системы.

Расчет выбрасываемых веществ, должен предусматривать их количество, не превышающее:

- Максимального значения для города и населенных пунктов.

- Показатели максимального количества в воздухе, которое проникает внутрь жилых построек сквозь окошки по принципу натуральной вентиляции, (30% от нормы установленного лимита количества концентрации вредных, токсичных веществ в рабочей зоне).

Определение коэффициента рассеивания в рабочее пространство токсичных элементов, находящихся на момент выброса в системе, входят в состав вентиляционного проекта предприятия. Так, согласно стандартам, в помещениях промышленного назначения, при условии объема воздуха на одного субъекта – 20 м 3 необходимо учесть процесс подачи наружного воздуха. Так в общем количестве он должен составлять до 30 м 3 \ч для каждого, находящегося в помещении субъекта. Если же, на одного человека приходятся более 20 м 3 , количество подаваемого снаружи воздуха должен составлять не меньше 20 м 3 \ч для каждого субъекта.

Для рабочей зоны, в которой объем воздуха составляет более 40 м 3 , при условии расположения вентиляционных окон и фрамуг и при отсутствии токсичных элементов, стандартами предусматривается работающая (активная) естественная система вентиляции.

При создании проекта рабочей зоны промышленного производственного назначения, в которых отсутствует естественное проветривание, при этом с подачей в них наружного воздуха только по средствам существующей механической вентиляции, общее количество воздуха должно составлять не менее 60 м 3 /ч на одного субъекта. Показатель может варьироваться в пределах табличных данных, но при этом составлять не менее одного кратного потока воздухообмена в час.

Краткое изложение СНиП по вентиляции (санитарных норм и правил).

Санитарные нормы и правила, в сокращенном варианте имеющие аббревиатуру "СНиП", четко и недвусмысленно описывают, где и когда следует применять те или иные средства кондиционирования и и обязательны к выполнению на всей территории Российской Ферерации. Здесь мы перечислим основные требования, которые предъявляют СНиП по вентиляции к объектам и сооружениям, предполагаемым под установку различных видов вентиляции и .В каких случаях СНиП предусматривают установку принудительной вентиляции.

согласно СНиП должна устанавливаться в двух случаях:- если не позволяет добиться требуемых параметров микроклимата по чистоте, влажности и содержанию загрязняющих веществ;

- если здание или сооружение имеет зоны и помещения, в которых отсутствует естественная замена воздуха;

СНиП вентиляции о температурных нормах.

Если здание эксплуатируется в холодных районах со среднегодовой температурой ниже минус тридцать градусов, то для административных, хозяйственных и бытовых сооружений СНиП вентиляции рекомендуют устанавливать механическую вентиляцию с принудительным побуждением.При совместном проектировании СНиП регламентирует использование резервных (дублированных) вентиляторов или применение не менее двух отопительных приборов. Это делается на случай выхода из строя одного из вентиляторов, и в этом случае СНиП вентиляции допускают временное понижение температуры воздуха, но не менее двенадцати градусов по Цельсию.

СНиП вентиляции о резервных вентиляторах.

Резервный СНиП вентиляции разрешает не устанавливать в следующих ситуациях:- если при аварийном отключении автоматически останавливается работа приборов, агрегатов и оборудования, технологические процессы которых предусматривают выделение в воздух загрязняющих паров, газов и пылевоздушных смесей;

- если установленная в здании включает в себя аварийную вентиляцию, способную обеспечить производительность не менее пятидесяти процентов от мощности основной системы;

СНиП вениляции о пожарной безопасности.

Для обеспечения пожаробезопасности СНиП вентиляции предусматривает установку общих систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха для помещений, находящихся в рамках единого пожарного отсека. Местную вентиляцию, предназначенную непосредственно для удаления вредных компонент и взрывопожароопасных смесей в местах их выделения, СНиП вентиляции рекомендует проектировать изолированной от общей системы общеобменной вентиляции.Основные санитарно-гигиенические требования к вентиляции производственных помещений определены санитарными нормативами, а также строительными нормами и правилами (СНиП) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Для эффективной работы вентиляции важно, чтобы еще на стадии ее проектирования было предусмотрено выполнение ряда санитарно-гигиенических и технических требований. Объем потребного воздуха должен быть достаточным. Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственных помещений и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, устанавливается расчетным способом. Расчет ведется соответственно по избытку явного тепла или влаги или по количеству выделяющихся вредностей (пыли, газов, паров). При одновременном выделении в помещении тепла, влаги и вредных веществ (или их различных сочетаний) необходимый воздухообмен должен устанавливаться по превалирующей вредности.

В соответствии с санитарными нормами количество наружного воздуха, подаваемого в помещение на одного работающего, должно составлять не менее 30 м 3 /ч при работе в помещении меньше 20 м 3 на одного человека и не менее 20 м 3 /ч при объеме помещения больше 20 м 3 на одного человека. В помещениях с объемом более 40 м 3 на каждого работающего при наличии окон или окон и фонарей и при отсутствии выделения вредных или неприятно пахнущих веществ допускается устраивать периодически действующую вентиляцию. В помещениях без естественной вентиляции подача воздуха на одного человека должна составлять не менее 60 м 3 /ч.

Баланс приточного и удаляемого воздуха должен соответствовать назначению вентиляции и конкретным условиям ее применения. В классических случаях количество приточного воздуха должно соответствовать количеству удаляемого, разница между ними должна быть минимальной. Однако иногда необходима специальная организация воздухообмена с преобладанием того или иного количества воздуха в общем балансе. Например, при проектировании вентиляции в двух смежных помещениях, в одном из которых наблюдается выделение вредных веществ, в нем необходимо создать отрицательный баланс (небольшое преобладание вытяжки над притоком), тем самым предупредив возможность проникновения загрязненного воздуха в помещение без собственных источников вредности.

В ряде случаев требуются такие схемы организации воздухообмена, когда во всем помещении поддерживается избыточное давление по отношению к атмосферному, т. е. объем приточного воздуха должен быть больше объема удаляемого. Это, например, необходимо в цехах электровакуумного производства, так называемых чистых комнатах, для предупреждения проникания через неплотности в ограждениях наружного воздуха. Положительный воздушный баланс необходим при организации вентиляции с избыточным рассредоточенным влаговыделением для предупреждения образования тумана и конденсата вследствие проникновения холодного воздуха из вне.

Объем воздуха, удаляемый из помещения вытяжными вентиляционными установками, должен компенсироваться организованным притоком чистого воздуха. Неорганизованный приток наружного воздуха для возмещения вытяжки в холодный период года допускается принимать в объеме не более однократного в час, если при этом не будет переохлаждения воздуха и образования тумана.

Приточные и вытяжные системы должны быть правильно размещены. Приток должен обеспечить максимальную чистоту и оптимальные микроклиматические параметры воздуха в рабочей зоне. Вытяжка должна максимально удалять вредные выделения. Система вентиляции не должна вызывать перегрев или переохлаждение работающих. Шум вентиляционных установок не должен увеличивать производственный шум выше допустимого санитарными нормами уровня. Система вентиляции должна быть эффективна во все периоды года при любых климатических и погодных условиях. Система вентиляции не должна быть источником загрязнения окружающей среды. Система вентиляции должна быть проста по устройству, надежна в эксплуатации и соответствовать требованиям электро-, пожаро-, взрывоопасности.

Способы уменьшения шума и вибрации вентиляционных установок.

Работа вентиляционных установок, как правило, сопровождается большим или меньшим шумом. На промышленных предприятиях с невысоким уровнем шума от производственного оборудования шум, генерируемый вентиляционными агрегатами, может быть одним из основных неблагоприятных факторов производственной среды.

Шум вентиляционных установок может быть механическим и аэродинамическим. Механический шум создается главным образом вентиляторами и электродвигателями в результате плохой амортизации, неудовлетворительной балансировки вращающихся деталей, плохого состояния подшипников и т. п. Механический шум распространяется по воздуху помещения, вентиляционным каналам и нередко через фундаменты вентиляционного агрегата на ограждающие конструкции здания, так называемый структурный шум. Аэродинамический шум возникает в результате вихреобразования при вращении колеса вентилятора, перемещения воздуха в вентиляционных сетях с большой скоростью, при выходе воздуха через приточные отверстия и т. д.

Уменьшение механического шума вентиляционных агрегатов достигается специальными техническими решениями: для устранения вибрации вентилятора его рекомендуется монтировать на виброизолирующих основаниях в отдельной вентиляционной камере. Необходима тщательная динамическая балансировка вращающихся механизмов вентилятора, оклеивание кожуха вентилятора звукоизолирующими материалами; для предупреждения распространения механического шума по воздуховодам между последним и вентилятором делаются гибкие неметаллические (брезентовые и др.) вставки.

Снижение аэродинамического шума обеспечивается такими мерами, как правильный подбор вентилятора (он должен создавать необходимый напор при минимальном числе оборотов рабочего колеса), правильный выбор скоростей движения воздуха в воздуховодах; площадь сечения воздуховодов и насадки должны соответствовать своему назначению, не создавать ненужных турбулентных движений воздушных потоков, при необходимости устанавливаются глушители шума.

Вентиляция в помещениях с избыточными тепловыделениями.

Многие производственные процессы, связанные с нагревом, плавкой, литьем металла, производством строительных материалов (цемента, кирпича, керамики), химического сырья, на тепловых электростанциях сопровождаются выделением значительного количества тепла в производственные помещения.

Если тепловыделения в помещение больше теплопотерь, то их разность называют избыточным теплом. Согласно санитарным нормам, производственные помещения с избытками явного тепла при теплонапряженности более 20 ккал/м 3 в 1 ч относятся к помещениям со значительными тепловыделениями или так называемым горячим цехам.

Расчет теплового баланса, т. е. поступающего в рабочее помещение и уходящего из него тепла, является одной из основных и довольно сложных задач при проектировании вентиляции для борьбы с теплоизбытками.

К источникам тепловыделений относятся: нагревательные печи для плавки, нагрева металла или других материалов; остывающие материалы; нагретые поверхности аппаратов, трубопроводов; работающие станки и механизмы; солнечная радиация; источники освещения; люди.

Тепло расходуется на обогрев здания, охлаждаемого через наружные ограждения; нагревание в холодное время транспорта и материалов, поступающих в цех; уносится нагретым воздухом через неплотности в ограждениях здания или удаляется местными отсосами и др. Разработаны соответствующие методы и формулы расчета, позволяющие определить потребный воздухообмен. Они изложены в специальных руководствах и справочниках. Общие принципы организации воздухообмена в цехах с большими избытками явного тепла предусматривают устройство аэрации в сочетании с механической вентиляцией.

Вентиляция в цехах с избыточными влаговыделениями.

Для удаления избыточной влаги, выделение которой не может быть предотвращено технологическими средствами, в первую очередь следует предусматривать местные вытяжные вентиляционные установки. К рекомендуемым воздухоприемникам относятся вытяжные шкафы; при температуре испаряющейся воды свыше 80 °С можно применять вытяжные зонты; пригодны витринные укрытия; ванны оборудуются бортовыми отсосами.

В ряде производств при рассеянном интенсивном выделении влаги, где технически не представляется возможным полностью укрыть источники и удалить всю влагу с помощью местных вытяжных устройств, дополнительно применяют общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на удаление увлажненного воздуха и ассимиляцию избытков влаги приточным воздухом. При этом рекомендуется следующая принципиальная схема вентиляции: большая часть (примерно 2/3) перегретого и пересушенного приточного воздуха подается в верхнюю зону помещения, вытяжка насыщенного парами воздуха производится также из верхней зоны. При высоте помещения не менее 5 м допускается перегрев приточного воздуха до 35 °С, а при высоте более. 6 м до 50 - 70°С.

Приток должен преобладать над вытяжкой, чтобы избежать неорганизованного поступления наружного холодного воздуха в помещения и образования тумана.

При этом предъявляется ряд архитектурно-строительных условий к помещениям со значительными влаговыделениями: их высота должна быть не менее 5 м, чтобы избежать перегрева воздуха на рабочих местах горячим приточным воздухом; для исключения возможности образования конденсата на внутренней поверхности ограждений здания (потолке, стенах, перекрытиях) они должны быть выполнены из малотеплопроводных материалов.

Вентиляция в цехах с выделением токсичных газов и паров.

Предупреждение попадания токсических веществ в воздух рабочих помещений прежде всего должно решаться рациональной организацией технологических процессов, надежной герметизацией оборудования и др.

Из средств вентиляции предпочтение должно отдаваться аспирации. При невозможности ее оборудования для локализации и удаления вредных веществ непосредственно от места их образования и выделения наиболее рациональной является местная вытяжная вентиляция с укрытиями типа вытяжных шкафов, бортовых отсосов, зонтов и др. Для эффективной работы вентиляции необходимо обеспечить такие скорости засасывания воздуха в открытые проемы и создавать такие разрежения внутри вентиляционных укрытий, которые бы в максимальной степени способствовали удалению газов и паров из помещения. Местные отсосы, предназначенные для удаления от технологического оборудования вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности, следует блокировать с этим оборудованием таким образом, чтобы оно не могло работать при бездействии местной вытяжной вентиляции.

В ряде случаев, когда по технологическим, конструктивным и другим причинам использовать местную вытяжную вентиляцию не- представляется возможным, применяют общеобменную вентиляцию, предназначенную для разбавления токсических веществ до предельно допустимых концентраций.

В соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов в определенных случаях предусматривается аварийная вентиляция. Должно быть также предусмотрено блокирование аварийной вентиляции с газоанализаторами, настроенными на допустимые концентрации вредных веществ.

Определенную сложность представляют расчеты потребного воздухообмена. Опыт свидетельствует о том, что нередко наблюдаются резкие колебания концентраций газов и паров в отдельных точках помещения, а иногда их концентрации даже при работе вентиляции на полную проектную мощность могут достигать потенциально опасных уровней. В связи с этим при расчете воздухообмена рекомендуется вводить коэффициент запаса. Это касается токсических веществ с предельно допустимыми концентрациями больше 1 мг/м 3 .

При выделении токсических веществ, предельно допустимая концентрация для которых установлена ниже 1 мг/м 3 , применение общеобменной вентиляции недопустимо.

Вентиляция по борьбе с пылью.

Среди мероприятий, направленных на предупреждение запыления воздушной среды производственных помещений, ведущая роль также должна принадлежать мерам архитектурно-планировочного и технологического характера.

При выборе способов борьбы с пылью путем вентиляции следует иметь в виду, что решающее значение принадлежит местным установкам пылеотсасывающей вентиляции. Применение же общеобменной вентиляции, действующей по принципу разбавления пыли, является нерациональным, неэкономичным и недостаточно эффективным способом, поскольку повышенная подвижность воздуха препятствует оседанию мелкодисперсной фракции пыли, а она неопределенно длительное время может находиться во взвешенном состоянии.

Лишь в исключительных случаях допускается прибегать к общеобменной вентиляции для снижения запыленности воздуха путем разбавления аэрозоля. Например, при дуговой сварке на нефиксированных рабочих местах в механосборочных и других цехах, когда нет возможности оборудовать местные отсосы. К активному проветриванию, направленному на удаление пыли, прибегают в глухих забоях горных выработок. При этом приточный воздух подается со строго рассчитанными сравнительно небольшими скоростями (0,4 - 0,7 м/сек).

Рис. 29. Установка вентиляционного отсоса, а - неправильная; б - правильная.

Оптимальным способом обеспыливания с помощью местных вытяжных вентиляционных установок является аспирация - полное укрытие оборудования, совмещенное с вытяжкой. Для предотвращения выбивания пыли через неплотности в аспирационных укрытиях необходимо обеспечить достаточное разрежение воздуха, Отсосы следует правильно расположить (рис. 29).

При выборе конструкции отсоса (пылеприемника) и самой вытяжной установки необходимо соблюдать ряд условий:

Обеспечить возможно полное укрытие источника пылеобразования, в то же время не препятствующее свободному выполнению трудовых операций;

Максимально приблизить отсасывающее отверстие к источнику пылевыделения;

Предусмотреть плотное присоединение воздуховода к пылеприемнику, исключающее выбивание пыли;

Обеспечить такое расположение пылеприемника, чтобы отсасываемый запыленный воздух не проходил через зону дыхания работающего;

Воздуховоды должны быть снабжены отверстиями для периодической их очистки от осевшей пыли;

Пылеотсасывающие вентиляционные системы должны быть максимально децентрализованы, т. е. состоять из нескольких самостоятельных установок. Это дает возможность избежать прокладки длинных воздуховодов и засорение их пылью;

Не допускается объединение в одну систему пылеотсасывающих установок с установками для удаления избыточной влаги.

Местная вытяжная вентиляция, предназначенная для борьбы с пылью, должна быть оборудована пылеочистными устройствами, гарантирующими степень очистки воздуха в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Санитарный надзор за вентиляцией.

В проектном задании должны быть решены принципы и схемы вентиляции. При рассмотрении проекта необходимо тщательно ознакомиться с технологической его частью, проверить основные расчеты, тепловоздушный баланс и др.; оценить соответствие запроектированных местных отсосов характеру оборудования, являющегося источником выделения вредных факторов. Следует иметь в виду, что в ряде случаев при рассмотрении проектов встречаются сложные технические расчеты и задачи, требующие специальной подготовки для их решения. В этих случаях санитарный врач привлекает инженеров по вентиляции.

При возникновении спорных вопросов или при особой сложности проекта он может быть направлен на санитарную или техническую экспертизу в научно-исследовательские институты.

Текущий санитарный надзор за системами вентиляции действующих промышленных предприятий основывается на периодическом контроле за состоянием воздушной среды в рабочей зоне на постоянных рабочих местах, а также в местах расположения воздухозаборных устройств. В случае несоответствия воздуха рабочей зоны существующим нормативным требованиям возникает вопрос об эффективности работы промышленной вентиляции.

Контроль за работой вентиляции предусматривает технические и санитарно-гигиенические испытания вентиляционных систем и установок.

Технические испытания вентиляционной установки проводят перед введением ее в эксплуатацию при новом строительстве или реконструкции с целью проверки общего соответствия проекту и качества ее монтажа; существующей вентиляции - с целью проверки технического состояния установки.

При технических испытаниях определяют число оборотов вентилятора и электродвигателя, давление в сети (статическое, динамическое, полное); общую производительность установки и распределение воздуха по отдельным ее элементам; наличие неплотностей, приводящих к подсосу или утечке воздуха; температуру и относительную влажность приточного и вытяжного воздуха; производительность калориферов.

Определяется также правильность распределения приточного воздуха по вентилируемому помещению и его удалению с учетом объемов и необходимых скоростей.

После устранения выявленных дефектов производят регулирование вентиляции. Эффективность работы вентиляционной установки или всей системы вентиляции оценивается на основании санитарно-гигиенических испытаний.

Они предусматривают оценку состояния воздушной среды в рабочих помещениях на основании инструментальных замеров и проведения необходимых химических исследований:

а) соответствие воздуха рабочей зоны требованиям нормативов (ПДК) на содержание вредных паров, газов и пыли;

б) микроклиматического режима в помещении и на рабочих местах;

в) степени чистоты приточного воздуха, а также его температуры и влажности;

г) эффективности очистки воздуха, удаляемого из помещения в окружающую атмосферу.

Каждая вентиляционная установка должна иметь паспорт, в который наряду с ее описанием вносятся данные технических испытаний.

Вопросы, касающиеся требований к проектированию вентиляции, кондиционирования, методам аэродинамических испытаний вентиляционных систем, контроля эффективности вентиляции и др., изложены в следующих нормативных документах:

СНиП 41-01-2003 Нормы проектирования. Отопление, вентиляция, кондиционирование;

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.1.016-79. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентрации вредных веществ;

ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний;

ГОСТ 30494-96 Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. Методические указания № 4425-98 и др.

Производственные и вспомогательные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003. Для вентиляции может использоваться также естественное проветривание. Применение той или другой вентиляции должно быть обосновано расчетом и определено в проекте.

Воздух рабочей зоны должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ 12.1.005-88.

Забор воздуха для системы приточной вентиляции должен осуществляться из зоны, где в атмосферном воздухе содержание радиоактивных и токсичных веществ, а также пыли составляет не более 0,1 ПДК и 0,3 ПДК для рабочих помещений.

Количество воздуха, необходимое для общеобменного проветривания производственных помещений, следует рассчитывать по каждому вредному фактору: влаге, теплу, пыли, газу, а также по количеству работающих и принимать к учету наибольшее значение, полученное при расчете.

Воздух рабочей зоны должен содержать по объему не менее 20% кислорода и не более 0,5% углекислого газа.

Вентиляционные установки, смонтированные после реконструкции или капитального ремонта, должны проходить испытания с целью определения их эффективности и надежности в работе.

На каждую вентиляционную систему должен быть составлен паспорт с указанием технических параметров и определен порядок ее эксплуатации и обслуживания.

Вентиляционные системы должны испытываться:

При оценке вновь сдаваемых в эксплуатацию систем для установления соответствия данным проекта;

При плановом обследовании санитарно-гигиенических условий труда (не реже одного раза в три года);

При расследовании случаев профессиональных отравлений;

По требованию лиц государственного надзора;

При наличии нарушений в нормальной работе системы и др.

Во время работы технологического оборудования все основные приточно-вытяжные вентиляционные установки должны работать непрерывно. При неисправных системах вентиляции эксплуатация технологического оборудования, работа которого сопровождается выделением пыли и газа, запрещается.

При остановке вентиляционной установки или повышении концентрации вредных веществ выше санитарных норм работу в помещении необходимо немедленно приостановить, а людей вывести из помещения.

Отбор проб воздуха на определение на проверку температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах следует осуществлять систематически как в условиях нормальной эксплуатации, так и случаях изменения технологического режима после реконструкции и капитального ремонта вентиляционных установок в соответствии с МУ № 4425-98.

Отопление

Отопление предусматривает поддержание во всех производственных зданиях и сооружениях (включая кабины крановщиков, помещения пультов управления и другие изолированные помещения, постоянные рабочие места и рабочую зону во время проведения основных и ремонтно-вспомогательных работ) температуры, соответствующей установленным нормам.

Система отопления должна компенсировать потери тепла через строительные ограждения, а также обеспечивать нагрев проникающего в помещение холодного воздуха при въезде и выезде, сырья, материалов и заготовок, а также самих этих материалов.

Отопление устраивается в тех случаях, когда потери тепла пре-

вышают тепловыделения в помещении. В зависимости от теплоносителя системы отопления разделяются на водяные, паровые,

воздушные и комбинированные.

Системы водяного отопления наиболее приемлемы в санитарно-гигиеническом отношении и подразделяются на системы с нагревом воды до 100°С и выше 100°С (перегретая вода).

Вода в систему отопления подается либо от собственной котельной предприятия, либо от районной или городской котельной или ТЭЦ.

Система парового отопления целесообразна на предприятиях, где пар используется для технологического процесса. Нагревательные приборы парового отопления имеют высокую температуру, которая вызывает подгорание пыли. В качестве нагревательных приборов применяют радиаторы, ребристые трубы и регистры из гладких труб.

В производственных помещениях со значительным выделением пыли устанавливают приборы с гладкими поверхностями, допускающими их легкую очистку. Ребристые батареи в таких помещениях не применяют, так как осевшая пыль вследствие нагрева будет пригорать, издавая запах гари. Пыль при высоком нагреве может быть опасна из-за возможности воспламенения. Температура теплоносителя при отоплении местными нагревательными приборами не должна превышать: для горячей воды - 150°С, водяного пара - 130°С.

Воздушная система отопления, характерна тем, что подаваемый в помещение воздух предварительно нагревается в калориферах (водяных, паровых или электрокалориферах).

В зависимости от расположения и устройства системы воздушного отопления бывают центральными и местными. В центральных системах, которые часто совмещаются с приточными вентиляционными системами, нагретый воздух подается по системе воздуховодов.

Местная система воздушного отопления представляет собой устройство, в котором воздухонагреватель и вентилятор совмещены в одном агрегате, устанавливаемом в отапливаемом помещении.

Теплоноситель может быть получен от системы центрального водяного или парового отопления. Возможно применение электрического автономного нагрева.

В административно-бытовых помещениях часто применяется панельное отопление, которое работает в результате отдачи тепла от строительных конструкций, в которых проложены трубы с циркулирующим в них теплоносителем.

Воздушные и воздушно-тепловые завесы (воздушные завесы с подогревом воздуха) предусматриваются у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, у ворот и проемов в наружных стенах без тамбуров и открывающихся чаще пяти раз или не менее чем на 40 минут в смену, у технологических проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления 15 град. С и ниже, а также при соответствующем обосновании и при более высоких расчетных температурах наружного воздуха и при любой продолжительности открывания ворот и других проемов.

В медучреждениях (кроме инфекционных отделений) согласно требованиям СанПиН предусматривают паспортизированную принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Во всех зонах, помимо комнат с классом чистоты А, планируют самостоятельное поступление воздуха снаружи (п.6.11). Раз в год оборудование, применяемое для улучшения воздушной среды, осматривают, проводят мероприятия по обслуживанию, включающие обеззараживание, при необходимости ремонтируют.(п.6.5).

Правила устройства воздухообмена в местах, где лежат инфекционные больные, в соответствии с Нормами и Правилами:

- В боксах и секциях палат устанавливают индивидуальную вентиляцию с естественной подачей и монтажом дефлектора

- Организовывают принудительный приток с транспортировкой воздушных масс в коридор.

Для зон медучреждений с особыми требованиями к микроклимату планируют системы кондиционирования. Это палаты:

- Операционные и послеоперационные, реабилитационные, интенсивной терапии

- Родзалы

- Для новорожденных, недоношенных, грудных детей

- Для пациентов с ожогами.

Воздух перед поступлением в палаты проходит через специализированные фильтры. На начальной стадии запрещено применение масляного фильтра. Также регламентируются скорость перемещения воздушных масс и относительная влажность. Проектировать одну вентиляционную систему на несколько комнат допускается, если они имеют однородный режим и в них не находятся инфекционные пациенты.

Задачи, которые должно решать оборудование для вентиляции и кондиционирования:

- Предотвращать распространение болезнетворных микробов. Для этого необходимо организовать подачу чистого, отведение грязного воздуха, не допустить поступления воздушных потоков из менее чистых в более чистые зоны (п.6.9)

- Обеспечивать нормативные характеристики воздуха – температуру, влажностный уровень, скорость движения, количество примесей, вредно влияющих на здоровье человека

- Предотвращать скопление статического электричества, которое может спровоцировать взрыв наркотических газов, применяемых для наркозов и других технологических операций

- Обеспечивать необходимые санитарные и биологические характеристики воздушной массы в помещения – процентное соотношение кислорода, уровень радиоактивности, бактериологическая чистота, отсутствие вредных химических компонентов, запахов.

При проектировании выбирают только кондиционеры и другое оборудование, соответствующие по шумовому и вибрационному фону требованиям СанПиН(п.6.7), а также не выбрасывающие в пространство вредные вещества. Оборудование – приточное и вытяжное монтируют в раздельных друг от друга помещениях. Также следует учитывать:

- Качественные характеристики воздуха, принимаемого приточными системами

- Тепловой уровень в помещениях с большим количеством технологического оборудования

- Присутствие ядовитых газов и химвеществ, используемых для дезинфекции, наркоза и прочих медицинских действий, присутствие резких запахов

- Очаги инфекции, находящиеся внутри медучреждения, вероятные пути их расширения.

Правила организации притока и вытяжки воздуха

Общие требования:

- Кругооборот воздушных масс в пределах здания (без прохождения воздушных масс через соответствующие фильтры) запрещён

- При проектировании обеспечивают взрывобезопасные условия

- Воздух, подаваемый снаружи системами приточной вентиляции, обрабатывают в фильтрах, которые располагают в центральных приточных системах или кондиционерах.

Правила проектирования подачи и отведения воздушных потоков в соответствии с функциональностью помещения:

- Для операционных, используемых для незначительных операций, разрешён монтаж индивидуальных приточных установок. Для приточного шкафа используется смежное помещение

- Забор воздуха снаружи осуществляется из чистой зоны, находящейся на высоте не менее 2 м над уровнем земли. Воздух очищают фильтрами различной степени очистки (п.6.22). Выброс отработанных воздушных масс производится после очистки с применением соответствующих фильтров на высоту 0,7 м выше уровня расположения кровли (п.6.23)

- В помещениях лечения светом, теплом и электротоком подачу и отведение воздушного потока организуют из верхней зоны. Температура воздушных масс, поступающих в это помещение, должна обеспечивать тепловой баланс. В результате воздухообмена снижается концентрация вредных примесей

- В кабинетах рентгенодиагностики (с аппаратами закрытого типа) и рентгенотерапии, операционных, послеоперационных, наркозных, родовых приток воздуха планируют и сверху (600 мм от потолка), и снизу (500 мм от пола) (п.6.13). Для кабинетов рентгенотерапии характерен более интенсивный воздухообмен

- Из зон, в которых применяются жидкий азот, тяжёлые газы, аэрозоли, воздух выводят из нижнего пространства. При хранении биоматериалов в жидком азоте требуется индивидуальная система вытяжной вентиляции, а также аварийная вентиляция, которая активируется при срабатывании сигнала датчика, отслеживающего уровень газов (п.6.14)

- В «чистых» зонах приток превышает объём вытяжки, в инфекционных – наоборот (п.6.15)

- Пациентов с заболеваниями, провоцирующими чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации, допускается размещать только в боксах с принудительной вентиляционной системой (6.20)

- В палатах, оборудованных отдельными санитарными комнатами, вытяжку устраивают в санузле (п.6.27)

- Рабочие места, предназначенные для проведения действий с вредными химическими веществами, оборудуют местными вытяжными устройствами

- В аптеках предусматривают индивидуальные способы отведения воздушных масс для – приёмно-рецептурной, мойки, стерилизационной и других.

Устройство фильтров, обеспечивающих многоступенчатую очистку поступающих воздушных масс:

- Первая ступень – фильтр грубой очистки

- Вторая стадия – фильтр тонкой очистки

- Третья стадия – микрофильтры или фильтры абсолютно тонкой очистки.

Нормативы микроклимата

Наличие рационального отопления – одно из важнейших условий создания оптимального микроклимата для пациентов, данные приведены для зимнего периода:

- Для большинства пациентов – 20-22°C

- С тяжёлыми ожогами – 25-27°C

- С крупозной пневмонией – 15-16°C.

При определении оптимального микроклимата учитывают – сезон, период суток, возраст пациентов, характер и стадия болезни.

Нормативные параметры:

- Перепады температуры по вертикали – не более 3°C, по горизонтали – 2°C

- Перепады температуры в течение суток – 3°C

- Относительная влажность воздуха в медпомещениях в соответствии с СанПиН – 30-65%

- Скорость перемещения воздушных масс – 0,25 м/с.

Организация теплоснабжения медицинского центра может осуществляться одним из двух способов – от индивидуальной котельной или от централизованных инженерных сетей населённого пункта.

Особенности проектирования и устройства систем отопления в медицинских учреждениях

На объектах медицинского назначения в отопительных приборах в качестве теплоносителя разрешено использовать только воду, другие составы к применению запрещены. Температура теплоносителя в отопительной системе +70…+85°C (п.6.3). Отопление может быть – настенное, напольное, комбинированное. В отдельных помещениях устанавливают приборы автоматического регулирования температуры.

Требования к радиаторам отопления, используемых в медицинских учреждениях:

- Гладкая поверхность, позволяющая частую влажную обработку с использованием дезинфицирующих составов и исключающая скопление пыли и микроорганизмов (п.6.2)

- Расположение у наружных стен под оконными проёмами

- Отсутствие рёбер (трубчатые, вмонтированные в стену, или панельные) – в палатах, диагностических, профилактических и лечебных кабинетах. В других типах помещений могут использоваться конвекторы или оребрённые радиаторы.