Человечество меняется. Изменения затрагивают даже те вещи, которые, казалось бы, испокон веков были и так и останутся неизменными. Гендерная роль мужчины и женщины тоже претерпевает изменения. Если сказать еще точнее, в наше время границы между традиционно «мужским» и «женским» уже трудно различимы.

Гендерная роль и все что с ней связано, является относительно новым феноменом и для нашего общества остается довольно неоднозначной и не до конца понятной категорией. Поэтому, прежде чем углубиться в изучение этой темы, нужно определить основные понятия.

Биологический пол – совокупность генетически и гормонально обусловленных характеристик организма, обобщающая все его репродуктивные (половые) особенности, отличающие его от представителей другого биологического пола и определяющие его роль в процессе оплодотворения при половом размножении.

Принято говорить о существовании двух видов биологического пола: мужского и женского.

Гендер – социальный пол человека; характеристика личности с точки зрения маскулинности (комплекса телесных, психических и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские) или феминности (совокупность качеств, традиционно приписываемых женщинам или ожидаемых от женщин).

В современном мире господствует бинарная гендерная система – разделение людей на две противоположные группы мужчин и женщин .

Интересно, что не во всех культурах гендер является значимой социальной категорией, как в нашей. Есть общества, где выделяется три и более гендера, а также множество гендерных ролей.

Гендерная роль – вид социальной роли , представляющий собой поведение , нормативно ожидаемое от индивидов мужского и женского пола. Это поведение , которое традиционно рассматривается как подобающее мужчинам и женщинам.

Социальная роль – социально нормированное поведение человека, занимающего определенное положение в обществе и имеющего в связи с этим определенные права и обязанности.

Таким образом, гендерная роль мужчины и женщины – это формы поведения, ожидаемые социумом от мужчин и женщин.

Но гендерные роли не только ожидаются, они еще и:

- предписываются,

- прививаются (путем воспитания и образования),

- осваиваются,

- исполняются,

- нарушаются,

- принимаются или отвергаются личностью.

Существует еще одно понятие, связанное с гендером – гендерная идентичность.

Гендерная идентичность - внутреннее самоощущение человеком себя представителем того или иного гендера, то есть мужчиной, женщиной или представителем другой категории.

Как формируется гендерная роль мужчины и женщины?

Человек рождается мужчиной или женщиной лишь в биологическом смысле, в социальном смысле он становится мужчиной или женщиной. В поведении младенцев-девочек и мальчиков нет различий. Нет существенной гендерной разницы между мужчиной и женщиной!

Изначально представители обоих полов просто люди. Набор человеческих характеристик и качеств един, разделение на мужские и женские качества условно принято в обществе.

Мальчик становится мужчиной, потому что его воспитывают как мужчину, развивают традиционно мужские черты, качества, прививают соответствующие принципы и цели, обучают мужским моделям поведения. Аналогично и девочка учится быть женщиной.

Мальчиков и девочек воспитывают по-разному

, от них ожидают разные модели поведения, подкрепляют проявления разных черт характера, предъявляют разные требования.

Мальчиков и девочек воспитывают по-разному

, от них ожидают разные модели поведения, подкрепляют проявления разных черт характера, предъявляют разные требования.

Стоит ли после этого удивляться, что вырастая, мужчины и женщины смотрят друг на друга как на существ с разных планет? Как же им понять друг друга, если они разные и при этом никто не учил их взаимопониманию? Только путем самообразования и приобретения личного опыта общения.

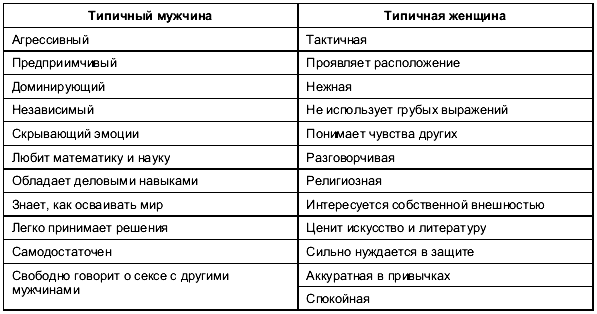

Гендерные роли женщин и мужчин меняются по ходу истории, были и остаются различными в разных культурах и обществах, различаются в зависимости от экономики, политики, религии и прочих социальных факторов жизни конкретного общества. Но все-таки можно говорить о некоторой традиционности гендерных ролей, которая передавалась веками от поколения к поколению.

В нашем обществе гендерные роли мужчин традиционно принято обозначать как «Добытчик», «Хозяин», «Защитник». Они сохраняются, но ведь невозможно не заметить что уже пару десятков лет в моде «мягкая», даже женственная мужественность. Все более ценится в мужчинах не физическая сила, активность, смелость, умение рисковать, а интеллект, снисходительность, сдержанность, умение общаться, сопереживать и заботиться.

Традиционные гендерные роли женщин: «Хранительница домашнего очага», «Мать», «Жена». Общество ждет, что женщина будет доброй, терпеливой, скромной, мягкой, заботливой, понимающей, «домашней». Но как много женщин в наше время социально активны, деятельны, работают наравне с мужчинами, нередко зарабатывая больше мужчин?! Добытчик уже не Он, а Она. В женщине ценится не только красота, доброта и хозяйственность, но еще и умение зарабатывать, деловитость, целеустремленность, стрессоустойчивость, смелость.

Самая распространенная в нашем обществе гендерная роль женщины не имеет названия. Эта роль, характерная для женщин, являющихся представительницами рабочего класса, появилась в нашем обществе и закрепилась в нем в ХХ столетии. Можно назвать эту роль «Универсальный солдат» . От женщины требуется быть женой, матерью, хозяйкой, труженицей, добытчицей, защитницей – идеальной всегда и во всем и при этом везде преуспевающей!

Последствия борьбы за равные права

Борьба женщин за равноправие полов, начавшаяся в конце позапрошлого столетия, закончилась тем, что многие женщины теперь работают и за себя и за мужчин, а мужчины снимают с себя часть ответственности за добычу средств на содержание семьи, при этом не считая себя обязанными помогать женщинам по дому и в воспитании детей.

Современная женщина берет на себя слишком много и, «превращаясь» в мужчину, жалуется: «Нормальных мужиков уже просто не осталось!».

Гендерная роль мужчины также претерпевает существенные изменения в наши дни. Она становится ближе к традиционной гендерной роли женщины, точно также как гендерная роль женщины к мужской. Гендерные роли сливаются воедино.

Наблюдается и другая тенденция. Мужчины и женщины меняются ролями

! К примеру, сегодня все более популярным (особенно в странах Западной Европы) становится уход в декретный отпуск не женщин, а мужчин (причем делают они это добровольно, по собственному желанию).

Наблюдается и другая тенденция. Мужчины и женщины меняются ролями

! К примеру, сегодня все более популярным (особенно в странах Западной Европы) становится уход в декретный отпуск не женщин, а мужчин (причем делают они это добровольно, по собственному желанию).

Именно после того, как женщины получили равные права с мужчинами, начало наблюдаться не равенство, а смена ролей.

Мужчина и женщина юридически имеют равные права, но фактически остаются неравными. Современная женщина чаще и Хранительница домашнего очага (традиционная роль женщины), и Добытчик (традиционная роль мужчины), а мужчина чаще либо Добытчик, либо Хранитель домашнего очага. Вот к чему привело движение и борьба за равноправие полов – к новому неравенству .

Но дело в том, что мужчина и женщина и не могут быть равными, ведь природа сделала их разными ! Как бы ни был силен разум человека и насколько бы ни была развита его личность, он еще и биологическое существо, природа также обуславливает гендерную роль.

Даже если женщина выберет традиционно мужскую гендерную роль, а ее мужчина – женскую, наступит момент, когда их система собьется. Этим моментом будет появление ребенка. Каким бы женственным ни был мужчина, как бы ни умел он вести домашнее хозяйство и заботиться о детях, есть то, что никогда не позволит ему полностью реализоваться в женской роли – он не может забеременеть и родить ребенка.

Если оба супруга будут иметь одинаковые права и обязанности, будут полностью равны, не будет семьи! Кто будет заботиться о детях, если оба работают? Кто будет приносить в дом деньги, если оба безработные?

Женщины решают эту проблему, взваливая на свои плечи двойной груз ответственности, но по количеству несчастных женщин, несчастливых семей, разводов и детей, растущих без отца, не трудно догадаться, что такой подход к решению проблемы неэффективен .

Свобода быть собой

Казалось бы, почему в наше время, когда мужчина и женщина равны в правах, могут свободно, добровольно, без обязательного согласия родственников, выбрать друг друга и создать семью по любви, так много несчастливых пар? Не потому ли, что отступая от традиций и природы, люди просто не понимают как им дальше жить.

Когда люди не знают что делать со свободой, она становится для них бóльшим злом, нежели необходимость жить под чьим-то строгим руководством. А ведь свобода – это наивысшая ценность, это возможность быть собой! Человек в наши дни волен выбирать, кем ему быть и как жить. Он не обязан придерживаться той гендерной роли, которая навязывается и ожидается. Вне зависимости от пола, важно быть собой!

Если девочке нравится драться, почему бы ей не стать профессиональным боксером? Если мальчику нравится заботиться о младших детях, почему ему нельзя стать воспитателем или учителем? Но фразы «Ты же мальчик!» или «Ты же девочка!» отучают детей понимать себя

. В итоге ребенок говорит, действует и чувствует как положено, а не как он действительно это переживает.

Если девочке нравится драться, почему бы ей не стать профессиональным боксером? Если мальчику нравится заботиться о младших детях, почему ему нельзя стать воспитателем или учителем? Но фразы «Ты же мальчик!» или «Ты же девочка!» отучают детей понимать себя

. В итоге ребенок говорит, действует и чувствует как положено, а не как он действительно это переживает.

Проблема «Я не знаю, что мне делать со свободой выбора» вырастает из проблемы «Я не знаю себя».

Слишком традиционное и строгое, требующее четкого следования общественным нормам и стереотипному мышлению воспитание в детстве во взрослом возрасте приводит к тому, что называется гендерно-ролевой стресс.

Гендерно-ролевой стресс – это состояние психического напряжения, возникающее в случае неспособности придерживаться своей гендерной роли или, напротив, необходимости придерживаться поведения, характерного для противоположной гендерной роли.

Тенденции, наблюдаемые сегодня в развитых странах таковы, что подчеркивание гендерных различий признается некорректным, так как традиционная гендерная роль стала пониматься как навязывание потребностей общества индивиду без учета его личных желаний и целей. Общество, навязывая человеку определенные модели поведения, лишает его возможности быть собой, а значит, быть счастливым.

С другой стороны, если все люди будут вести себя только так, как им хочется, не руководствуясь социальными нормами и требованиями к себе как к представителю определенного пола, мир рискует потерять такие важные для продолжения человеческого рода институты как брак и семья! Ведь именно возникновение традиционных гендерных ролей мужчины и женщины когда-то давно и породило моногамию, традиционную семью и обязанность заботится о своих детях, пока они не вырастут!

Опрос для женщин. Придерживаетесь ли Вы традиционных полоролевых норм поведения женщины?

Гендерная психология

1. Введение………………………………………………2

2. Гендерные различия и социализация………………..3

3. Исследования гендерных различий………………….6

4.Ограничения накладываемые традиционной

Женской ролью…………………………………………..8

5. Ограничения накладываемые традиционной

Мужской ролью…………………………………………...9

6. Гендер в различных культурах………………………13

7. Заключение……………………………………………15

Литература

1. Введение

Изучение психологии мужчины и женщины их отличий друг от друга имеет

Непосредственное отношение не только к человеку как к таковому, но так же

Ко всему обществу в целом.

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его

Психологическими различиями, в последнее время часто входят в число

Наиболее активно обсуждаемых в обществе. Ведь роль мужчины и женщины в

Общественной среде сегодня претерпевает значительные изменения.

Насколько значимы, закономерны и оправданы различия мнений, суждений,

Действий «мужских» и «женских» групп на социально психологическом уровне?

Являются ли эти различия в большинстве своем следствием фундаментальной

Биологической разницы между мужчиной и женщиной или же они обусловлены в

Большей степени культурой, господствующей в обществе, определяющей взгляды

И диктующей соответственно свои законы и правила?

Социальная психология гендера является огромным полем для изучения

Установок, предрассудков, дискриминации, социального восприятия и

Самовосприятия, самоуважения, возникновения социальных норм и ролей.

2.Гендерные различия и социализация

В психологии гендер – это социально биологическая характеристика, с

Помощью которой люди дают определение понятиям «мужчина» и «женщина».

Социальные психологи считают, что две основные причины, из-за которых

Люди стараются соответствовать гендерным ожиданиям, - это нормативное и

Информационное давление. Термин «нормативное давление» описывает механизм

Того, как человек вынужден подстраиваться под общественные или групповые

Ожидания, что бы общество не отвергло его.

Наказание за отказ следовать гендерным ролям может быть жестоким.

Аятолла Хомейни, правитель Ирана с 1979 до середины 1980-х гг. отменил все

Законы дающие женщинам хоть какие-то права, и приговорил к смертной казнив

Общей сложности 20 тысяч женщин, которые не соблюдали четкие правила,

Регламентирующие их одежду и поведение.

Информационное давление вызвано тем что, расширяя наши знания о себе и

О мире, стремясь понять, какой позиции следует придерживаться в тех или

Иных социальных вопросах, мы в большей степени опираемся не на собственный

Опыт, а на информацию, предоставляемую окружающими. Что бы определить, что

Именно является правильным, мы стараемся разузнать, что правильным считают

Другие, а свое поведение считаем таковым пока наблюдаем его у окружающих.

То же относится и гендерным ролям. Когда мы смотрим вокруг и видим, как

Мужчины и женщины делают разные вещи, и слышим как окружающие нас люди и

Средства массовой информации подчеркивают насколько велика разница между

Мужчинами и женщинами, мы приходим к выводу что так и есть на самом деле и

Соответствуем этим ожиданиям. Однако иногда мы заменяем свое социальное

Поведение, что бы привести его в соответствие с социальными нормами, даже

Если на самом деле их не приемлем. Такой тип подчинения называется

Уступчивость; тип поведения когда человек полностью согласен с нормами –

Одобрение, интернализация. Третьим типом является – идентификация, в этом

Случае мы повторяем действия ролевых моделей просто, потому что хотим быть

Похожими на них.

Гендер находится под постоянным влиянием как культурных норм,

Устанавливающих, что должны делать мужчины, а что – женщины, так и

Социальной информации, внушающей людям, насколько велика разница между

Мужчинами и женщинами. Специалисты, занимающиеся психологией развития,

Обозначают термином дифференциальная социализация процесс, в ходе которого

Мы учим, что есть вещи, которые свойственны одним и несвойственны другим, в

Зависимости от пола обучаемого.

Зачатки дифференциальной социализации можно увидеть еще до рождения

Ребенка. Примером служит желание родителей и окружающих знать, кто же

Родится мальчик или девочка, ведь от этого уже многое зависит: как они его

Назовут, какую одежду, игрушки будут покупать, как будут воспитывать.

Гендер является очень важной социальной переменной и родителям вряд ли бы

Понравилось, если окружающие допускали бы ошибки в отношении пола ребенка.

Уже в 3 года дети с уверенностью относят себя к мужскому или женскому

Полу, о называется гендерной идентификацией). В это время дети начинают

Замечать что мужчины и женщины стараются по разному выглядеть, заниматься

Разной деятельностью и интересоваться разными вещами. Как только ребенок

Начинает замечать различия между мужчинами и женщинами у него обычно

Появляется повышенное внимание к ролевым моделям, обладающим тем же полом

Что и он сам, обусловленное желанием быть самым лучшим мальчиком или

Девочкой. Дифференциальным подражанием объясняется, почему женщинам, как

Правило, нравится ходить по магазинам и заниматься подготовкой к

Праздникам, а мужчины часто этого избегают. Пока ребенок растет, он видит,

Что именно женщина занимается такими делами и если ребенок – девочка, то

Это будет интересовать ее гораздо больше, чем, если бы на ее месте был

Мальчик. Нельзя забывать, что гендерно-ролевая социализация – это процесс,

Продолжающийся в течении всей человеческой жизни, он отражает меняющиеся

Обстоятельства и новый опыт.

На протяжении жизненного пути материалом для построения гендера

Служит вся система того, что в данной культуре связывается с

Мужественностью и женственностью.

Учителя, другие дети, родители других детей, родственники игрушки и

Телевидение – из всех этих источников ребенок узнает о поведении, которое

Расценивается обществом как соответствующее тому или иному гендеру.

Эксперименты показывают, что чтение книг, в содержании которых

Прослеживается половая стереотипизация, приводит к увеличению доли поло-

Типичного поведения в детских играх. Хотя недавние исследования показали,

Что описания гендера в книгах изданных после 1980г. в достаточной степени

Изменились, но библиотеки все еще полны книгами, изданными до этого

Периода. А в них обычно преобладают персонажи мужского пола и женщины

Изображаются исключительно в роли хранительниц домашнего очага, тогда как

Мужчинам предоставлены все возможности.

Немаловажную роль в гендерно ролевой социализации играют средства

Массовой информации, ведь они постоянно демонстрируют нам стереотипные

Женские и мужские образы.

В процессе дифференциальной социализации очень велика роль детских

Игрушек. Игрушки и игры помогают девочкам практиковаться в тех видах

Деятельности, которые касаются подготовки к материнству и ведению домашнего

Хозяйства, развивают умение общаться и навыки сотрудничества. У мальчиков

Же игрушки побуждают к изобретательству, преобразованию окружающего мира,

Помогают развить навыки которые позже лягут в основу пространственных и

Математических способностей, поощряют независимое, соревновательное и

Лидерское поведение. Зайдя в магазин, вы сразу же увидите что большинство

Игрушек конкретно предназначены либо для мальчиков, либо для девочек.

Гендерную принадлежность игрушки часто содержит в себе ее название или

Упаковка. По статистике взрослые покупают маленьким детям больше игрушек,

Типичных для пола ребенка. Естественно будет предположить, что это является

Следствием того, что мальчики и девочки предпочитают разные игрушки и

Поэтому просят купить им именно их. Но является ли это предпочтение

«естественным» или создается социальным окружением? По этому поводу

Существует несколько гипотез одна из них предполагает, что мальчики и

Девочки изначально обладают различной врожденной предрасположенностью,

Благодаря чему и начинают со временем отдавать предпочтения различным

Игрушкам. Но к сожалению, мы не можем исключить возможности, что к тому

Моменту, когда ребенок начинает отдавать предпочтения игрушкам типичным для

Его пола, дифференциальная социализация в какой то мере уже произошла.

Таким образом, существует огромное количество факторов, которые влияют

На гендерно ролевую социализацию человека начиная уже с самого рождения и

На протяжении всей жизни.

3.Исследования гендерных различий.

Малейшим различиям в строении головного мозга у представителей разных полов

Ученые склонны приписывать гораздо большее значение, чем на то дают право

Психологических отличия между полами: способностью ориентироваться в

Пространстве, математические способности, речевые навыки и агрессивность.

Психологи начали изучать гендерные различия еще в конце 19 века, но вплоть

До 1970-х гг. они по большей части занимались демонстрированием различий

Полов и обосновывали этим разное отношение к мужчинам и женщинам.

Необходимо помнить, что обнаруженные отличия относительно невелики, обычно

Не более 10%, а в большинстве случаев распределение мужской и женской

Выборок на 90% совпадают.

Рассмотрим для примера одно из основных отличий - эмоциональность.

Различия в эмоциональности между мужчинами и женщинами можно

Рассматривать на нескольких уровнях. На одном уровне мы имеем дело со

Способностью понимать эмоциональные состояния других (эмпатия) и умением

Выразить это понимание (эмпатическая экспрессия). На другом нас интересует

Переживание самим человеком своих эмоций (эмоциональные переживания) и его

Способы эти эмоции выражать (эмоциональная экспрессия).

Как показывают исследования мужчины не хуже женщин способны определять

Чувства других и внутренне сопереживать им, но они заинтересованы в том,

Что бы окружающие никак не заметили этого по их поведению. Мужчины не

Желают, что бы окружающие видели их эмпатичными, так как это не

Соответствует их гендерной роли. Мужчины часто оказываются в ситуациях

Требующих от них проявления силы, независимости, властности, стремления к

Соревнованию – качеств которые едва ли сочетаются с эмпатийной

Отзывчивостью. Что касается переживания и выражения собственных эмоций, то

По данным исследований мужчины и женщины обладают равной эмоциональностью,

Но выражают свои эмоции с разной степенью интенсивности. Эмоциональна

Жесткость, считается одной из важнейших описательных характеристик

«настоящего мужчины».

Взрослые женщины больше выражают чувства направленные на окружающих

(проявление интереса к чувствам других, их потребностям, желаниям). Мужчины

Же наоборот проявляют больше эгоцентрических чувств (потребностей, желаний,

Собственных интересов). Женщинам более удобно выражать чувства страха и

Грусти и вместе с тем люди не видят меж половых различий в способности

Испытывать эти чувства.

Различия в агрессивном поведении находятся в ряду наиболее достоверных

Гендерных различий, но они не настолько велики и не настолько связаны с

Биологическими отличиями как можно было бы предположить. Существует

Несколько факторов, от которых зависит, кто более агрессивен мужчина или

Женщина: гендер участников конфликта, тип агрессии и конкретная ситуация.

Различия в агрессии может объясняться гендерными ролями, которые

Поощряют проявление мужчинами агрессии в некоторых формах, в то время как

Агрессивность у женщин не приветствуется. Мужчин нередко принуждают к

Агрессии окружающие, ставя под сомнение их общественное положение или

Самоуважение. Женщины наоборот испытывают смущение, если приходится

Проявлять агрессию на людях. Мужчины предпочитают роли, в которых требуется

Проявление агрессии (в военной или спортивной областях) в то время как для

Большинства женщин агрессивность абсолютно неуместна (например, мать,

Секретарша, учительница).

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что эмоции и чувства у мужчин

И женщин одинаковы, но в связи с их гендерными ролями они выражают их по-

Разному.

4. Ограничения, накладываемые традиционной женской ролью

Одной из значительных ограничений, налагаемых традиционной женской

Ролью в наше время является то, что работающая женщина продолжает нести

Бремя домашних забот и ответственности за детей.

По сравнению со своими женами, чернокожие мужчины делают 40% домашней

Работы, белые мужчины – 34%, а мужчины испанского происхождения - 36%.

Работающая женщина выполняет в среднем 69% работы по дому. Увеличение доли

Времени, которое женщины посвящают работе, привело лишь к небольшому

Сокращению их домашних обязанностей, а количество времени отнимаемого у них

Заботой о детях и вовсе осталось неизменным.

В работе женщины обычно ниже по статусу, чем мужчины. Большинство

Самых престижных профессий в нашем обществе буквально оккупированы

Мужчинами научные работники, врачи, профессора университетов. Существует

Множество доказательств более низкой власти женщин в своих организациях по

Сравнению с мужчинами. Женщины гораздо реже занимают должности,

Предлагающие контроль над ресурсами и определение того, какие цели фирма

Будет преследовать и каким способом. Это происходит отчасти, потому что

Мужские гендерные стереотипы включают в себя больше качеств, которые

Считаются необходимыми для завоевания и удержания власти. Поэтому мужчины

Кажутся более подходящими для руководящих ролей.

Женщины пытающиеся сделать карьеру иногда сталкиваются с таким

Явлением как «стеклянный потолок» Эта метафора выражает тот факт, что в

Некоторых организациях существует как бы невидимый потолок, выше которого

Женщины не могут продвинутся. Общепринятые стереотипы, предполагающие, что

Мужчины гораздо лучшие лидеры, чем женщины отчасти ответственны за

Существование «стеклянного потолка».

Еще одной проблемой работающих женщин является то, что они трудятся

Дома немного больше чем их работающие мужья, что приводит к разрыву во

Времени отдыха.

У домохозяек так же существует множество проблем. Большинство из них

Не может удовлетворить свои социальные потребности. К тому же большинство

Социологов согласны, что женщина, зарабатывающая деньги, пользуется в доме

Большей властью.

Многие из нас выросли с представлением, что каждый в этой жизни

Заслуживает то, что получает и получает, то, что заслуживает. Нам

Необходимо верить, что это так, иначе нам придется делать что-то, бороться

С несправедливостью или чувствовать вину и дискомфорт, встречаясь с

Неоправданной дискриминацией, поэтому мы закрываем глаза и продолжаем

Себя вести. Эта концепция «такова жизнь», по выражению социального

Психолога М.ДЖ.Лернер, часто помогает мужчинам и женщинам оправдывать явное

Социально неравенство, о котором мы говорим. Эта концепция так же приводит

К возникновению негативных стереотипов, когда женщины рассматриваются как

«слабый пол» с целью объяснить их более низкий статус и низкую оплату

Труда. Такая тенденция принижать способности некой социальной группы,

Которую мы эксплуатируем, так что бы эту эксплуатацию можно было

Рационально оправдать, давно была подмечена социальной психологией.

Бороться против нее опасно, так как многим людям необходимо считать, что

«все в порядке, просто жизнь такова» и не надо ничего менять. Далее мы

Увидим, что традиционное разделение ролей на мужчин и женщин служит плохую

Службу так же и мужчинам.

5.Ограничения накладываемые мужской ролью

На сегодняшний день существует сравнительно немного исследований,

Касающихся ограничений, которые накладывает традиционная мужская роль.

Психологи начали изучать женскую роль после того, как внимание общества

Было привлечено феминистским движением к низкому социальному статусу

Женщин. Последние несколько лет мужская роль пользуется всё возрастающим

Вниманием исследователей.

Структура ролевых норм мужчины складывается из трех факторов. Первый

Связан с ожиданиями, что мужчины завоёвывают статус и уважение других

(норма статуса). Второй фактор, норма твёрдости, отражает ожидание от

Мужчины умственной, эмоциональной и физической твёрдости. Третий фактор –

Это ожидание того, что мужчина должен избегать стереотипно женских занятий

И видов деятельности (норма антиженственности).

Норма успешности (статус) – гендерный стереотип утверждающий, что

Социальная ценность мужчины определяется величиной его заработка и

Успешностью на работе. С этой нормой связан целый ряд ограничений для

Мужчины. Во-первых, большинство мужчин не способно на 100% ей

Соответствовать из-за чего имеют заниженную самооценку. Носитель

Традиционной мужественности никогда не знает меры и не может наслаждаться

Тем, что имеет. Он должен постоянно наращивать объём и время работы, и

Такой стиль жизни часто приводит к появлению обусловленных стрессом

Физиологических и психологических симптомов. Мужчины склонны выбирать

Работу и карьеру в зависимости от того, на сколько хорошо это оплачивается.

Финансовое давление особенно обременяет тех мужчин, чьи жёны сидят дома и

Не работают. Если несколько человек зависят от тебя экономически, это

Серьёзно давит на психику. Точка зрения, что главная обязанность мужчины в

Семье – исправно приносить большую зарплату, отрицательно влияет на

Исполнение им родительских функций, так как, чтобы соответствовать этим

Ожиданиям, мужчина должен посвящать всё своё время работе. Например, в

Японии, где понятие о мужестве включает в себя полную самоотдачу на работе,

Отцы проводят со своими детьми в среднем 3 минуты по будним дням, и 19

Минут по выходным.

Компенсация чувства несостоятельности, в профессиональной и

Экономической сферах – называется компенсаторной мужественностью. Когда

Мужчина не соответствует одному из аспектов мужской гендерной роли, он

Демонстрирует преувеличенную мужественность в другой области, тем самым,

Компенсируя своей не состоятельностью. Одной из таких областей является

Твёрдость (жёсткость).

Норма твердости существует у мужчин в нескольких формах: физической

Умственной и эмоциональной.

Норма физической твердости - это ожидание от мужчины физической силы и

Мужественности. Ту популярность, которой пользуется в ниши дни

Которые не являются физически сильными, хотя чувствуют, что окружающие

Ожидают от них именно этого, может серьезно снизится. Временами норма

Физической твердости может довести до насилия, особенно в том случае, когда

Социальная ситуация предполагает, что не проявить агрессию будет не по

Мужски, или когда мужчина чувствует, что его мужественность под угрозой

Или под вопросом. Исследовательские данные о том, что мужчины-драчуны очень

Часто имеют заниженную самооценку и низкий социоэкономический статус,

Лишний раз подтверждают догадки относительно того, что причина насилия над

Женщинами – это компенсаторная мужественность.

Норма умственной твердости содержит ожидание того, что мужчина будет

Выглядеть компетентным и знающим. Человек, пытающийся соответствовать этой

Модели сверхкомпетентности, начинает тревожиться, как только понимает, что

Чего-то не знает. Наибольшая проблема состоит в том, что в межличностных

Отношениях мужчина старающийся соответствовать этой норме часто унижает

Других тем, что отказывается признать перед ними свою неправоту или

Допустить, что кто-то знает больше чем он.

Норма эмоциональной твердости подразумевает, что мужчина должен быть

Эмоционально твердым: испытывать мало чувств и быть в состоянии разрешить

Свои эмоциональные трудности без помощи со стороны. То, что делает мужчину

Мужчиной обедняет его отношения с детьми и другими людьми.

Мужчины получают меньшую эмоциональную поддержку со стороны и имеют

Меньше подлинно близких отношений.

Отношения между мужчинами характеризуются большей конфликтностью и

Соревновательностью, меньшим самораскрытием и обсуждением чувств, чем

Отношения между женщинами. Мужская установка на соревнование не дает

Мужчинам принимать во внимание окружающих. Килматин полагает, что огромный

Вклад мужчин в войны, насилие, нанесение вреда планете, подавление

Социальных меньшинств и психологическую жестокость, по крайней мере,

Отчасти обусловлен воздействием традиционной мужественности.

Норма антиженственности побуждает мужчин избегать стереотипно

Считающихся женскими занятий, деятельности и моделей поведения. Некоторые

Мужчины считают, что выражение чувств и самораскрытие принадлежит,

Исключительно женщинам и что они будут выглядеть недостаточно

Мужественными, если будут эмоционально экспрессивны. Очень важная часть

Функционирования человека в качестве родителя – это нежность, забота,

Эмоциональная постоянная поддержка, потребность часто обнимать ребенка и

Говорить, что любишь его. Многим мужчинам сложно даются такие действия, так

Как они ассоциируются с женственностью, в результате многие люди

Подрастают, оставаясь в неведении, любили ли их отцы по настоящему или

Существует предположение, что страх женственности (фемифобия)

Происходит из страха гомосексуальности и обусловлен социальным контекстом,

Который обычно приписывает гомосексуальность мужчинам с чертами

Женственности.

Негативным последствием ситуаций, когда мужчине сложно поддерживать

Стандарт мужской роли или когда обстоятельства требуют от него проявления

Женских моделей поведения, которых просто нет в его репертуаре или они

Запрещены мужской ролью, возникает, мужской гендерно-ролевой стресс.

Мужчинам с высоким показателем МГРС очень сложно проявлять нежные чувства,

То есть у них более низкий уровень вербальной и невербальной

Экспрессивности, чем у мужчин с низким показателем.

Более общую идею выдвинул О’Нил в 1990 году, который говорил о

Гендерно-ролевом конфликте. Конфликт может возникнуть, когда мужчина

Ограничивает своим поведением или поведение других, исходя из традиционных

Гендерных ролей, когда окружающие оказывают на него давление за нарушение

Норм мужественности, или когда он подавляет себя или окружающих из-за того,

Что они не стараются соответствовать роли.

Модель гендерно-ролевого конфликта включает в себя 6 паттернов:

1. Ограничение эмоциональности – трудность в выражении своих

Собственных эмоций или отрицание права других выражать

2. Гомофобия – боязнь гомосексуалов, включая стереотипы о

Последних.

3. Социализация контроля, власти и соревнования.

4. Ограничение сексуального поведения и демонстрация

Привязанности.

5. Навязчивое стремление к соревнованию и успеху.

6. Проблема с физическим здоровьем, возникающая из-за не

Правильного образа жизни.

Этот конфликт отражается как в во внутриличностной, так и в

Межличностной сфере. Тревожность, депрессия, снижение самооценки,

Стресс, проблемы в отношениях, конфликты на работе, физическое и

Сексуальное насилие - все это возможные результаты гендерно-ролевого

Конфликта.

6.Гендер в разных культурах

Культура – это набор отношений, ценностей, убеждений и форм поведения,

Разделяемых группой людей и передаваемых из поколения в поколение с помощью

Языка или другого средства коммуникаций.

Социальные психологи всё больше осознают потребность кросс

Культурного подхода. Одна из причин этого состоит в том, что наука

Стремится быть универсальной и нам необходимы кросс культурные

Исследования, чтобы выяснить, верны ли наши открытия для других культур.

Другая причина – желание избежать предположения, что если что-то

Распространено в нашей культуре, то оно является «нормальным» и типичным

Для всего человечества. Третья причина связана со значением культуры: ведь

И наше поведение и наши мысли подвержены её влиянию, а кросс культурная

Психология поможет определить, до какой степени психологические процессы

Меняются под влиянием разных культур.

Существует четыре аспекта, по которым сходятся различные по другим

Показателям культуры: 1. Разделение труда по половому признаку 2. убеждения

Или стереотипы, связанные с различием между мужчинами и женщинами 3.

Дифференциальная социализация мальчиков и девочек 4. меньшая власть и более

Низкий статус женщин.

Исторически сложилось, что практически в любой культуре женщины и

Мужчины выполняют разную работу, но конкретные виды работ выполняемые

Разными полами не всегда совпадают. В пример можно привести Центральную

Африку и Латинскую Америку, в первой главными специалистами по земледелию

Являются женщины, а во второй мужчины.

В каждой стране существует свое предпочтение к женским и мужским

Стереотипам. Как показывают исследования большую роль играет религия.

Женские стереотипы более благоприятны в тех странах, чьи традиции включают

В себя поклонение божествам женского пола и где женщинам позволено

Участвовать в религиозных церемониях.

Культурная специфика особенно важна в связи с изменением гендерных

Ролей. Социальные изменения могут быстрее происходить в тех странах, где не

Столь велика покорность властям и верность групповым нормам. Западная

Культура характеризуется психологами, как индивидуалистические общества. В

Таких обществах люди больше интересуются карьерой, личными правами и

Независимостью. Коллективистические общества подобные Японскому, предают

Повышенное значение подчинению индивидуальных целей коллективным, что

Проявляется в повышенной заботе о потребностях окружающих. Такие культуры,

Где поощряется покорность старшим, могут отличаться большей

Резистентностью к социальным изменениям, поскольку люди с возрастом менее

Охотно принимают изменения.

Путь к достижению гендерного равенства имеет свои особенности,

Зависящие от конкретной культуры, и факторы, которые привели к переменам в

Одной стране, могут отличаться от тех, которые ведут к изменениям в других

Странах.

Культура каждой страны индивидуальна, в ней есть и отличия и сходства

С остальными, в каждой стране существуют свои культурные обычаи. Мы не

Должны рассчитывать на то, что сумеем до конца понять людей из других

Стран. Мы должны уважать культуру каждой страны. Гендерное равенство и

Культурное разнообразие могут иногда приходить в противоречие друг с

Другом, но уважение культурного разнообразия не требует безусловного

Принятия всех культурных обычаев. Существует несколько универсальных

Ценностей, таких как, гендерное и расовое равенство, которые должны

Заставлять нас придирчиво относится к некоторым культурным обычаям и

Добиваться их изменения.

7. Заключение

На сколько же велика разница между мужчинами и женщинами. Из всего

Вышесказанного можно сделать вывод, что гендерные различия не тук уж велики

Сказать, что гендерные различия можно обосновать биологическими. На нашу

Гендерную роль влияет огромное количество внешних факторов с самого

Рождения. Мы наблюдаем за поведением наших родителей и других взрослых,

Стараясь подражать людям своего гендера, играем в определенные игры.

Средства массовой информации создают в нашем обществе стереотипы

Женственности и мужественности, которые мы не можем оставлять без внимания.

Мы вырастаем, стараясь в большинстве своем соответствовать своей роли, быть

Настоящим мужчиной или настоящей женщиной, далеко не всегда соглашаясь с

Тем что, предписывает нам общество.

Как уже было сказано ранее существует множество ограничений накладываемых

Женской или мужской ролью. Женские проблемы включают в себя: низкую

Зарплату, низкий статус и небольшие властные возможности, а так же

Загруженность домашними обязанностями. К мужским можно отнести: лишение

Проблемы, вызванные переутомлением на работе и рискованным поведением. Эти

Ограничения указывают на то, что роли должны изменится. Конечно, не стоит

Стремится к абсолютному гендерному равенству. В определенных ситуациях все-

Таки стоит оставить привилегию мужчинам быть сильными и мужественными, а

Женщинам быть нежными, слабыми, женственными. Просто необходимо уменьшить

Негативные последствия, которые накладывает на нас наша гендерная роль, а

Это возможно лишь при склонении в какой-то степени к гендерному равенству.

Конечно, со временем все меняется. Все большее число женщин занимаются

Управленческой деятельностью и выполняют другие виды работ, в которых

Доминируют мужчины, разрыв в зарплате мужчин и женщин несколько

Сокращается. Мужчины выполняют чуть больший объем работ по дому, и многие

Проводят больше времени со своими детьми, чем это делали их отцы. Однако

Вполне очевидно, что нам предстоит еще очень долгий путь.

Литература

Шон Берн «Гендерная психология» СПб, 2001 год.

Гендерная психология - это абсолютно новое направление в системе социально-гуманитарных наук, оно только начинает свои первые шаги и заявляет о себе, как самостоятельной науке в области психологического познания. Гендерная психология отвечает за особенности поведения людей в зависимости от их принадлежности к мужскому или женскому полу. Она занимается изучением таких феноменов, как самоуважиение, социализация, предрассудки, дискриминация, самовосприятие и возникновение различных социальных норм и ролей. Основу гендерной психологии составляют психосоциальное развитие личности и психология пола, именно эти аспекты определяют структуру учения.

Гендерная социология занимается преимущественно половым развитием девочек и мальчиков, и адекватностью выполнения ими половых ролей. Основная масса научных работ по гендерной психологии не занимается изучением полов, природой половых различий и оценкой психологических разнообразий между полами.

Изначально понятие «пол» предназначалось для обозначения физиологических особенностей человека (мужчины или женщины), пол человека считался фундаментом и превалировал в определении социальных и психологических различий между мужчинами и женщинами.

Как правило, мужчины отличаются повышенной амбициозностью, рациональностью и независимостью, в то время как женщины считаются более чувственными, нежными, эмоциональными и общительными. Такие представления о женщинах и мужчинах являются весьма распространёнными в нашей культуре. Гендерная психология на основе новейших научных исследований утверждает, что между женщинами и мужчинами намного больше сходств, чем различий. Единственно чёткое разграничение между полами заключается в их роли воспроизведения потомства. На сегодняшний день физические различия между полами весьма расплывчаты, поскольку мускулистость и выносливость сейчас уже не является приоритетом мужского населения планеты. Например, мужчины с юго-востока Азии гораздо ниже ростом, чем европейские женщины.

Помимо физиологических разделений между людьми существует разделение их форм деятельности, социальных ролей, различий в поведении и темпераменте. Очень часто биологический пол не совсем соответствует эмоциональным характеристикам, а иногда и является тому полной противоположностью. Отсюда и возникает понятие «гендерная психология» - то есть наука изучающая совокупность культурных и социальных норм, которые считаются привилегией того или иного пола. В конечном итоге не биологический пол личности определяет его вид деятельности и модель поведения, а социокультурные нормы влияют на психологические характеристики мужчин и женщин. Быть в обществе женщиной или мужчиной - это не значит обладать некими анатомическими особенностями строения организма, это означает скрупулёзно выполнять предписанные обществом гендерные роли.

В отличие от психологии психология не просто изучает мужчин и женщин. В центре её внимания, прежде всего, результаты вызванные явлениями половой стратификации и дифференциации. Гендерная психология в первую очередь делает акцент на иерархичность статусов, ролей, позиций женщин и мужчин, при этом активно обсуждается проблема дискриминации и неравенства полов. Гендерная психология, как и гендерная лингвистика, в отличие от психологии пола характеризуется разными теоретико-методологическими основаниями. Например, для гендерной психологии основой является социально-конструктивистская парадигма, в то время как для психологии пола основой считается биодетерменистская парадигма.

1.2 Проблемы гендерной психологии.

В последнее время гендерная проблематика все активнее стала заявлять о себе в различных отраслях научного знания. Эта тенденция коснулась и психологии, в психологических публикациях все чаще можно встретить такие понятия, как «гендер», «гендерный», «гендерные исследования». Какая реальность стоит за использованием этих терминов: дань моде или новые тенденции в развитии отечественной психологии? Все более остро актуализируется задача теоретического осмысления феномена гендерной психологии и разработки соответствующего гендерного подхода в ней. В рамках решения этих задач рассмотрим следующие вопросы: 1) предпосылки возникновения и развития гендерных исследований в психологии; 2) специфика гендерных исследований в западной психологии; 3) гендерная проблематика в отечественной психологии.

В отечественной научной литературе понятие «гендер» впервые появилось в 1992 году в сборнике статей под названием «Женщины и социальная политика». По замыслу авторов сборника введение этого термина должно было способствовать решению ряда стратегических задач: формированию новой научной парадигмы анализа социальных отношений и социально-культурных различий в жизни мужчин и женщин; привлекая к изменению социополовых отношений в условиях социальной трансформации; стимулированию проведения научных исследований, направленных на выявление гендерной асимметрии в общественной жизни. Кроме этого, активное использование исследователями понятия «гендер» должно создавать ситуацию, «когда людям будет интересно содержание нового слова» .

Само слово «гендер» не имеет однозначного перевода на русский язык, а написание его и произношение представляют собой кальку английского «gender». В Американском словаре наследия английского языка одно из значений слова «gendег» определяется как «классификация пола, пол», то есть «gender»- это категория, ссылающаяся на пол. Другое значение слова «gendег» - «представление», есть гендер понимается как представление отношений, показывающее принадлежность к классу, группе, категории. 36

Общепринятого определения термина «гендер» нет ни в зарубежной, ни в отечественной литературе, однако, попытки проанализировать и раскрыть содержание данного понятия предприняты многими исследователями . Так, например, психолог Н. И. Абубикирова пион (31). «Гендер - социальное отношение: не биологический пол, а представление (репрезентация) каждой индивидуальности в терминах специфических социальных отношений» . По мнению отечественных исследовательниц феминисток О. Ворониной и Т. Клименковой, термин «гендер» употребляется для обозначения пола «как социального понятия и явления в отличие от биологического понимания пола (sех) как определенной совокупности морфологических и физиологических особенностей. Иными словами, быть женщиной или мужчиной - вовсе не значит просто быть человеком с женской или мужской анатомией. Это значит следовать определенным содиокультурным экспектациям, предъявляемым обществом по отношению к человеку на основании принятых там правил пола» . С. Айвазова, анализируя понятие «гендер», отмечает, что поскольку в русском языке нет аналогичного термина, то это понятие можно переводить смысловой фразой «социальные отношения полов» или «социально организованное, социально закрепленное разделение ролей на мужские и женские» .

Какие общие моменты можно обнаружить в приведенных вариантах раскрытия понятия «гендер»? Во-первых, всеми авторами подчеркивается отличие гендера от биологического пола, отмечается социальная природа его происхождения (гендер рассматривается как социальный конструкт). Во-вторых, социальная сущность гендера определена различными нормами для мужского и женского действия и взаимодействия, нормами, предписанными и воссоздаваемыми обществом. Однако вряд ли можно сейчас дать точное и конкретное определение этому феномену, ставшему предметом междисциплинарных исследований при отсутствии соотносимого общего единого и дифференцированного понятийного аппарата.

Развитию гендерных исследований, рассматриваемых как «междисциплинарная исследовательская практика, реализующая эвристические возможности гендерного подхода для анализа социальных трансформаций и систем доминирования» . Таким образом, в настоящее время гендерные исследования представлены в двух аспектах: первый аспект предполагает реализацию гендерного подхода как научной теории и исследовательской практики, второй - как образовательной практики, включающей разработку и преподавание гендерно- ориентированных учебных дисциплин.

Теоритические подходы в исследовании Маскулинности

В современной отечественной психологии молодежь является наиболее широко изучаемой социальной группой российского населения, а психология молодежи вполне может быть причислена к наиболее интенсивно развивающейся сфере современной социологической теории. Активное исследование молодежных проблем предпринималось на протяжении последних десятилетий. Однако на разных этапах исторического развития социология молодежи акцентировала свое внимание на различных качественных доминантах развития молодого поколения нашей страны. Так, в социалистическом обществе на фоне идеолого - практического стремления к социальному единству, молодое поколение советских людей было принято рассматривать как достаточно монолитное, синкретичное явление. Социалистическая общественная система многие годы своего существования обладала достаточно высокой социальной прочностью, практически тотальной обобщенностью стандартов образа жизни, стремилась к идеологической и культурной однородности. Генеральная линия в государственной политике заключалась в уравнении социокультурных различий между классами, слоями и группами. Поэтому естественно, что в социологических исследованиях отражались эти доминирующие тенденции, при этом внимание более акцентировалось на интегрирующие социальные признаки, а в русле данной традиции ученые обращали внимание на выявление общего в развитии различных групп советской молодежи.

Сегодняшнее российское общество объективно развивается более путем дифференциации (нежели чем интеграции) по различным социальным признакам и, естественно, те же процессы по преимуществу фиксируются исследователями молодежных проблем. С одной стороны, в работах по психологии молодежи последняя рассматривается как “стратегический ресурс” развития российского общества, отмечается, что молодежь - не только будущее, она - “живое настоящее”. С другой стороны обращается внимание на тот факт, что российская молодежь на современном историческом этапе оказалась в весьма специфическом положении, которое зафиксировал, в частности, В.Т. Лисовский. Современная молодежь оказалась в специфической исторической ситуации, в которой она переживает процесс социализации не на базе унаследованных материальных и духовных ценностей, а вынуждена участвовать в выработке этих ценностей, зачастую самостоятельно, нередко вопреки рецидивам старого мышления “отцов”, их попыткам реставрировать прошлое. Социальные преобразования не только демонтировали экономический уклад общественной жизни российского общества, но и изменили ценностные ориентиры. Соответственно, в молодежной среде произошла утеря нормативно-ценностных оснований, которые необходимы для поддержания социальной солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности (в дюркгеймовском смысле -аномия) вообще, поскольку общественно значимые нормативы, традиционно поддерживавшие социальное равновесие и обеспечивавшие условия социального становления молодого поколения, девальвированы, а рационально-прагматическая мораль, адекватная современному обществу, еще не сформировалась. В этих обстоятельствах в молодежной среде возникают различные формы девиантного поведения, выражающиеся как в социальных инновациях, так и в социальном протесте. Вообще для молодежи всегда характерно нестандартное поведение. В определенном приближении некоторые отклонения можно в достаточной степени уверенно характеризовать как позитивные, которые служат средством конструктивного развития общественной системы, повышения качества и уровня ее функционирования, организованности.

В соответствии с целью работы исследовательское внимание на возникшие в последнее время тенденции акцентированного формирования молодежной маскулинности, (чего не было раньше, что можно считать отклонением от обычного и привычного) чтобы описать и объяснить изменения, происходящие в репрезентации образцов мужской роли в обществе. Для социологической концептуализации маскулинности важно отметить, что дифференциация респондентов по полу является характерной чертой многих исследований. Нередко принимается во внимание чисто биологическое различие полов. В то же время специфика современных гендерных исследований предполагает рассмотрение половой дифференциации не столько в качестве биологически определенной, сколько в качестве социально сконструированной, когда гендерная идентичность непосредственно связана с конкретными особенностями социальной адаптированности индивидов и представляет собой культурную и социальную конструкцию.

В сегодняшнем обществе социально-ролевые функции мужчин и женщин в значительной своей части претерпевают серьезные изменения, когда часть традиционных ролей одного биологического пола усваивается и демонстрируется полом противоположным. В этой связи учеными признается, что психология изучает то, каким образом культура и социальная структура опосредует физические различия между мужчинами и женщинами. В современной российской социологии гендера научный дискурс в этой сфере развивается в дихотомии понятий “маскулинность -фемининность”.

Как и другие гендерные категории, "маскулинность" не имеет однозначного определения и имеет по крайней мере три разных значения.

1.Маскулинность как дескриптивная, описательная категория обозначает совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих мужчинам, в отличие от женщин.

Р. Бреннон сформулировал четыре основные компоненты "мужской роли": 1) необходимость отличаться от женщин; 2) необходимость быть лучше других; 3) необходимость быть независимым и самодостаточным; 4) необходимость обладать властью над другими .

Этимологически термин “маскулинности” восходит к латинскому masculinus, что означает “мужской”. В современном словоупотреблении “маскулинностью” обычно обозначают комплекс характерологических особенностей (в поведении, возможностях, ожиданиях), которые традиционно принято приписывать мужскому полу и которые соответствующим образом детерминируют социальную практику конкретных индивидов. Другими словами, маскулинность - это то, что добавлено к анатомии для получения мужской гендерной роли.

Концептуализация маскулинности в современной психологической теории разворачивается на фоне противостояния двух принципиально разных подходов к пониманию существа этого феномена. Так, эссенциалистский подход, который имеет более долгую по времени теоретическую традицию, основывается на том, что маскулинность является биологически обусловленным набором поведенческих, физических и психических качеств индивида мужского пола, что репрезентирует его самость и, в конечном счете, его природную сущность. Маскулинность здесь понимается как глубоко укорененный, неподвижный (в крайнем случае - очень инерционный), стабильный вариант гендерной идентичности, за что данный исследовательский подход и подвергается существенной критике с позиций получивших широкое распространение в последнее время теорий постмодернизма и социального конструктивизма, в рамках которых он снискал себе репутацию “вульгарного биологического детерминизма”. В феминистской интерпретации эссенциализм упрекается в “тоталитаризме”, в идеолого-теоретическом оправдании “существующего порядка вещей в патриархатном обществе”.

Противоположны позиции так называемых социальных конструктивистов, которые видят суть маскулинности в том, что она есть не что иное как “принятие некой объявленной позиции, формирование психического комплекса, примерка социального пола, дополнение исторической сексуальности, аппарат культурного различия” (Х. Бхабха), как “постоянно меняющийся набор значений, которые мы конструируем в общении с собой, друг с другом и окружающим нас миром” (М. Киммел), что “имеет смысл рассматривать маскулинность как гетерогенную, чувствительную к контексту и возникающую в процессе взаимодействия” (Р.Хоррокс).

В своем отрицании традиционного понимания маскулинности как глубоко укорененного и стабильного комплекса типичных свойств, присущих индивиду мужского пола от рождения, многие современные исследователи проблем психологии гендера иногда вообще не учитывают биологический фактор в прояснении сущности данного понятия.

Таким образом, социально-конструктивистский подход представляет маскулинности в контексте гендерных ожиданий, когда маскулинности конструируются в процессе социальных практик. Подразделяясь на гегемонные, подчиненные и маргинализированные маскулинности формируются определенными социальными группами и отдельными индивидами в ходе интерактивных взаимодействий и в зависимости от конкретных социальных реалий, конкретной социокультурной ситуации.

Особенно важно, что практически все современные психологические исследования проблем маскулинности описывают и анализируют статусы и проявления “мужественности” (“мужчинности”), особенности формирования и функционирования мужского самосознания не в “общем и целом”, а в вполне конкретной привязанности к определенной социальной общности, к специфической субкультурной среде. В этом контексте маскулинность можно представить как разнокачественную совокупность социокультурных характеристик, которыми должен обладать мужчина и при помощи которых он идентифицируется другими как мужчина в данной социальной среде в определенный период времени.

В прикладном значении изучение моделей маскулинности позволяет лучше понять основные составляющие гендерной идеологии общества и принципы функционирования институтов патриархатного доминирования, а также найти пути изменения существующего гендерного порядка. Анализ современной социальной ситуации в определенной мере подтверждает тезис о необходимости таких изменений.

И родителями. В рамках взаимодействия судьи проводят учебные занятия в системе служебной подготовки с сотрудниками ПДН, проводят профилактические беседы с подростками. 2.2 Социальный портрет подростка с девиантным типом поведения (по результатам исследования проведенном в подразделении по делам несовершеннолетних отделения милиции № 3 Свердловского района г. Иркутска) Проблемой выявления и...

В работах В.Сатир, С.Минухина, Р.Мак-Грегора, М.Боуена и других. Их подходы используются в практике социальной работы с семьей. Глава 2. Социальная работа с подростками девиантного поведения 2.1 Законодательная и нормативно-правовая база по профилактике безнадзорных и правонарушений несовершеннолетних Основные нормативно-законодательные акты в области защиты прав ребенка и...

Лекция 1. Введение в гендерную психологию.

План

- история формирования гендерной психологии.

- факторы, влияющие на стратификацию полов,

- предмет н задачи гендерной психологии,

- основные понятия, используемые методы,

- теории и концепции.

Краткая история формирования гендерной психологии

Гендерная психология — это область психологической науки. И, как и у других областей, у нее очень длинная предыстория и очень короткая история. Но было бы неправомерным рассматривать эту историю только с 70-х гг. XX в. Также не вполне корректно считать ее детищем только феминизма, хотя его большой заслугой является привлечение внимания к некоторым современным психологическим проблемам.

В немногочисленных статьях, посвященных истории гендерной психологии, она связывается с совершенно различными именами и идеями, не совпадающими у разных авторов (пожалуй, только 3. Фрейд присутствует во всех обзорах). Иногда создается впечатление, что речь идет о разных областях знания (к примеру. имеют в виду то психологию половых различий, то психологию женщины, то феминистскую психологию или психологию взаимоотношений между мужчинами и женщинами и т. п.). Мы прежде всего будем обращаться к научным исследованиям проблемы.

Хотя термин «гендер» (социальный пол, пол как продукт культуры) появился сравнительно недавно (в 1975 г.), тем не менее в науке и ранее существовали разработки, идеи, которые мы можем отнести к этой области психологии.

В истории гендерной психологии можно выделить 5 этапов:

1) разработка соответствующих идей в русле философии (от античных времен до конца XIX в.);

2) формирование предмета и разделов гендерной психологии (конец XIX — начало XX в.);

3) «фрейдовский период», связанный с именем 3. Фрейда и психоанализом (начало XX в. — 1930-е гг.);

4) начало широких экспериментальных исследований и появление первых теорий (1950-1980-е гг.);

5) бурное развитие гендерной психологии: всплеск экспериментальных исследований, теоретическое осмысление эмпирических фактов, адаптация известных методов и методик для изучения гендерной проблематики и создание специфических гендерных методик (с 1990-х гг. по настоящее время).

В отечественной науке выделяют несколько иные этапы (конец XIX - начало XX в.; 1920-1930-е гг.;1960-1980-е гг.; с 1990-х гг.), мы рассмотрим их параллельно с зарубежными.

Говоря об античном периоде гендерных исследований, обычно называют имена Платона и Аристотеля. Я последую этой традиции.

Платон Афинский (427-347 гг. до и. э.) в своих трудах «Пир», «Государство». «Законы», «Тимей» и других ввел понятие андрогинов и высказал мысль о дополнительности полов, рассматривал семейно-брачные отношения, подошел к идее равноправия полов (благодаря этому его называют первым античным «феминистом).

Платон использовал миф об андрогинах (от греч. andros — мужчина и gyne или gynaikos — женщина) — существах, обладавших свойствами и женщин и мужчин. Зевс прогневался на людей за их смелость и непослушание и разделил их на две половины. Таким образом, мужчины и женщины — это две половинки единого человека, и только соединившись (когда полюбят друг друга), они могут обрести целостность. Платон предлагал установить нормы поведения в браке — в частности. ограничить рождаемость: мужчины должны иметь детей только в возрасте от 30 до 55 лет. При переизбытке населения часть его необходимо переселять в колонии.

Отношение к женщине у Платона было противоречивым: с одной стороны, негативным, так как он считал ее низшим существом, любовь мужчины к женщине — вынужденной и низкой по сравнению с любовью-дружбой к мужчине (первую он назвал «пошлой Афродитой», а вторую — «небесной Афродитой»), и, наконец, утверждал, что если мужчина был трусом и нечестным человеком, то после смерти его душа переходит в женщину. С другой стороны, это отношение было позитивным: в идеальном государстве, которое он описал, женщина могла участвовать во всех делах наравне с мужчиной, Платон освобождал ее от необходимости вести хозяйство, считал ее профессиональные способности равными мужским (женщины могли быть даже философами и воинами), а воспитание детей вменял в обязанность в равной степени обоим полам.

Эти идеи позже можно встретить в трудах многих специалистов — в том числе и по гендерной психологии.

Аристотель Стагирит (384-322 гг. до н. э.), в отличие от Платона, выглядит скорее «антифеминистом».

Нас интересуют следующие его идеи: а) законы о браке; б) отношения между мужем и женой в семье; в) ограничение народонаселения; г) способы сокращения избытка народонаселения: д) роль женщины и мужчины в обществе; е) разделение труда между полами и ж) в целом взгляды на сущность мужчины и женщины, высказанные в таких сочинениях, как «Политика», «О возникновении животных» и др.

Так, Аристотель считал, что гармоничные отношения в обществе возможны. только если население будет достаточно малочисленным. Поэтому необходимо его регулировать: а) с помощью запрета мужчине иметь детей до 37 лет, а женщине — до 18 лет (очевидно, имелась в виду зрелость, но для мужчины — социальная, а для женщины — биологическая, и в этом тоже прослеживается разное отношение к полам); б) путем умерщвления больных детей (и это следует узаконить): в) установлением для каждой семьи нормы того, сколько детей она может иметь.

Взаимоотношения жены и мужа, по мнению Аристотеля, должны быть отношениями рабы и господина. В сексуальных отношениях, так же как и во всем остальном. следует придерживаться этического принципа арете («середины между двумя пороками»): самообладание — это середина между распущенностью и бесчувственной тупостью. Единственный смысл разделения полов — рождение детей, а назначение женщины — вынашивание потомства и ведение хозяйства. В семье у мужа и жены разные обязанности, и они не вмешиваются в дела друг друга. Различны нормы поведения для мужчин и женщин: то, что для женщины является добродетелью (к примеру, молчание), для мужчины — нет, и наоборот.

Мужчина и женщина — не равные существа. Женщина дает ребенку тело, мужчина — душу, душа лучше и божественнее тела. Мужчина — норма, женщина — отклонение от нее. Мужчина выше, женщина ниже по своей природе.. Мужчина властвует, женщина подчиняется.

Оставляя в стороне утверждение о «природной естественности» неравенства мужчин и женщин, заметим, что многие мысли Аристотеля по-прежнему повторяют люди в XXI в., — столь живучи гендерные стереотипы. Обычно обращение к Аристотелю считается хорошим тоном: «Еще Аристотель сказал...», но в данном случае вряд ли стоит повторять мысли, высказанные в обществе, где нормы поведения были далеки от тех, которые считаются цивилизованными сегодня.

В эпохе Возрождения нас интересуют утопии. Томас Мор (1478-1535) в своей «Золотой книге» описал идеальное государство. В нем занятия мужчин и женщин не различаются: это наука, искусство, общественная, а также религиозная деятельность (в качестве священников), служба в армии (правда, только вместе с мужьями). На высших должностях могут находиться и мужчины и женщины. Брак основан не на любви, а на сходстве характеров, супружеские пары подбирают родители.

Здесь подразумеваются будущие гендерные проблемы: равенство способностей мужчин и женщин к разным занятиям и к обучению, а также лидерских способностей; ставится также проблема гендерных отношений.

Томмазо Кампанелла (1568-1639) в «Городе солнца» рисует идеальный город. Образование мужчин и женщин не различается (они обучаются в том числе и военному искусству), не различается и их одежда. Однако занятия у них несколько разные: мужчины выполняют более тяжелую физическую работу, а женщины рожают. Но семьи нет. Правда, существует проблема подбора партнеров — для рождения детей. Решается она с помощью астрологии, но решение принимает триумвират начальников, которые регулируют рождаемость в обществе. Таким образом, говоря современным языком, Кампанелла высказал идею о равенстве способностей полов, указал на влияние подобия в одежде на подобие характеристик личности и поведения и жестко регламентировал гендерные роли.

В дальнейшем несколько интересных идей, касающихся гендерной психологии, высказал Жан-Жак Руссо. Он проанализировал подобия и различия полов, высказал представление о различных нормах поведения для мужчин и женщин (то, что позже будет названо «гендерными стереотипами»), а также рассуждал об особенностях образования женщин и мужчин и о взаимоотношениях в браке.

Иммануил Кант (1724-1804) разделял мужчин и женщин, во-первых, по характеру участия в политической жизни и, во-вторых, по характеристикам личности и поведения. Мужчинам свойственно активное гражданство (участие в принятии политических решений, независимость суждений), а женщинам — пассивное (объект управления). Некоторые качества женщины связаны с рождением детей (она боязлива, слаба), другие — с ее ролью облагораживания общества (благонравна, красноречива, рассудительна, с выразительным лицом). Гендерные стереотипы, высказанные Кантом, оказались очень живучи: и сегодня распространено мнение о том, что женщины не способны принимать политические решения, и о том, что их свойства связаны с биологическим и культурным предназначением.

Как видите, очень часто мыслители прошлого отмечали различие мужчин и женщин, но причина этих различий часто казалась им «естественной», «природной». Гендерные стереотипы также часто построены на такой основе — так принято, потому что так сложилось. Современная наука требует иных доказательств и аргументов.

Английская писательница Мэри Уоллстоункрафт высказала идею о том, что «природные» склонности и особенности женщин и мужчин являются результатом воспитания. Девочки наряжаются и играют в куклы, а мальчики играют в другие игры — шумные, активные (сегодня это принято называть «гендерной социализацией»).

Французский мыслитель Франсуа Мари Шарль Фурье высказал идеи об отражении статуса женщин и мужчин в обществе в языке, о лидерстве мужчин и женщин, о гендерных взаимоотношениях (сексуальных и супружеских) и об ограничении рождаемости. Он обратил внимание на слова, которыми обозначают мужчин и женщин. Если в языке профессия или принадлежность к социальной группе называются только «мужскими» словами, это признак неравенства полов. Он предложил создать «нейтральный» язык — с равным количеством мужских и женских наименований. К примеру, это омниарх и омниархиня — властители Земли. Другие пары слов: цезарь и цезарина, калиф и калифа, султан и султанка и пр.

Интересна мысль немецкого романтика Фридриха Шлегеля о целостной личности, которая соединяет в себе личностные характеристики и мужчины и женщины. В отличие от многих предшественников, он подчеркивал не «естественное» различие полов по этим характеристикам, а, напротив, советовал мужчинам развивать недостающие им женские качества (к примеру, эмоциональность), а женщинам — мужские (рациональность).

Эта идея — каждому полу учиться у другого и перенимать у него то, что является слабым и неразвитым, — звучит очень современно (к примеру, менеджерам рекомендуют учиться у представителей противоположного пола) и способствует улучшению гендерных отношений.

Итак, на первом этапе разные ученые высказывали отдельные идеи, которые в дальнейшем были полезны при разработке гендерной психологии. Но как самостоятельная область она еще не сложилась. И, по существу, на этом этапе не было работ, которые бы целиком были посвящены интересующей нас проблематике.

Второй этап (конец XIX — начало XX в.) — период формирования предмета и естественнонаучных основ гендерной психологии.

В это время во многих странах Запада изменилась ситуация в обществе. Во Франции, Англии и США набрало размах движение за освобождение женщин. Происходило оно и в России. Это движение, которое, повторяю, мы не считаем частью истории гендерной психологии как науки, тем не менее оказало на нее стимулирующее влияние, прежде всего в том, что привлекло внимание ученых к разработке проблем, которые раньше не считались предметом психологии.

Понятие феминизм (от лат. femina — женщина) появилось во французском языке в первой половине XIX в. (позже, чем явление, которое оно обозначает). В 1830 г. появился другой термин — «эмансипированная женщина» (от лат. eman -cipatio — освобождение). Участниками этого общественного движения являются и женщины и мужчины. Направление борьбы — предоставление женщинам равных с мужчинами прав: избирательных, экономических (участие в общественном производстве), на получение образования и сексуальных свобод.

Возник феминизм во Франции в период Великой революции — в конце XVIII в. В этот период Олимпия де Гуж "выступила с «Декларацией прав женщин», и это был единственный протест против существовавшего противоречия в законодательстве: с одной стороны, декларация прав человека провозглашала равенство всех людей, с другой стороны, по кодексу Наполеона, женщине отводилось место только в семье (т. е. более низкий общественный статус, чем у мужчин). Декларация прав женщин требовала предоставить женщинам равные с мужчинами избирательные права, право участвовать во всех общественных мероприятиях и право занимать все должности. Конвент разрешил женщинам участвовать в обсуждении политических вопросов и выступать в печати. Однако права голоса женщинам предоставлено не было. Во время революционных событий 1848 г. вопрос об избирательном праве для женщин был поставлен вновь, и вновь в этом было отказано.

В середине XIX в. в Англии активно развивается движение суфражисток (от англ. suffrage — голосование). Они добились права участия в муниципальных выборах, но только для незамужних женщин, платящих государственные налоги. В 1867 г. в Лондоне было создано первое международное женское общество. Его президентом стал мужчина — известный ученый и общественный деятель Джон Стюарт Милль.

В 1860-х гг. в Англии существовало и другое направление — аболиционизм, борьба за равные права в сексуальной жизни и, в частности, против полицейского надзора за женской проституцией. И он в самом деле был отменен — в конце XIX в., хотя аболиционистов и обвиняли в призыве к разврату.

Наибольшего успеха феминистки добились в США: им разрешили быть школьными учителями, и к концу XIX в. среди учителей общественных школ две трети составляли женщины. Избирательных прав пришлось добиваться дольше Важно, что борьба за права женщин шла параллельно с борьбой за отмену рабства.

В России движение «равноправок» ставило более узкие задачи — право на образование и трудовую деятельность. В конце 1880-х гг. в Москве, Одессе и Петербурге были открыты высшие женские курсы, которые готовили врачей и учителей (в Петербурге они назывались Бестужевскими — по имени основателя), женский медицинский институт, женский педагогический институт. Хотя избирательное право ряду женщин (по имущественному цензу) было предоставлено, но голосовать от их имени могли только мужчины (мужья или родственники). Были созданы общественные женские организации, которые оказывали помощь нуждающимся женщинам (в жилье, поисках работы, деньгах).

Еще одним фактором, повлиявшим на развитие гендерной психологии, стало совместное обучение представителей обоих полов в учебных заведениях (Багрунов, 1981). Это побудило исследователей сравнивать этих представителей между собой. Параллельно сформировались две ветви новой отрасли: психология женщины и психология половых различий.

В 1899 г. выходят две книги русского автора П. Е. Астафьева — «Понятие психического ритма как научное основание психологии полов» и «Психический мир женщины, его особенности, превосходства и недостатки». Он выделяет время как важный фактор психической жизни (быстрота смены психических актов и событий). По этому фактору различаются психические типы мужчин и женщин. Женщин отличает более быстрый психический темп, мужчин — замедленный. Призвание женщины заключается не в том, чтобы творить, а в том, чтобы быть надеждой общества — женственной женщиной.

Соответственно мужчинам свойственны противоположные характеристики: аналитическое мышление, способность к сосредоточению внимания, сильная воля, краткая речь и т. п.

Для мужчин также характерна индивидуальность во внешности и характере, отсутствующая у женщин. Эти различия объясняются строением тела: у мужчин оно угловатое, определенное, резко очерченное, а у женщин — волнообразное и мягкое.

В более поздних исследованиях многие предположения о различии полов не подтвердились (в частности, мужчины превосходили женщин по скорости почти всех реакций), другие же получили свое подтверждение (характер речевого поведения мужчин и женщин, большая оригинальность мужчин).

Работа австрийского ученого Отто Вейнингера (1880-1903) «Пол и характер» вызвала бурю споров, которые не утихают до сих пор. С одной стороны, он высказал массу идей, поражающих точностью наблюдений за поведением обоих полов. С другой стороны, некоторые из них совершенно неприемлемы, так как пронизаны духом мизогинии (ненависти к женщинам).

Сенсационна была сама история появления книги. Выпустив ее, 23-летний Вейнингер покончил с собой. Мысли, высказанные в ней, были новы и нарушали общепринятые нормы морали. Но нас интересуют только те из них, которые были продуктивны для дальнейшего развития гендерной психологии.

Это идеи: а) о бисексуальности и андрогинии; б) о половых различиях в психике; в) о гендерных сексуальных взаимоотношениях.

По Вейнингеру, кроме двух основных полов существуют «промежуточные формы пола». Мужское и женское — это два полюса идеальных состояний (подобно физическим состояниям — идеальный газ, к примеру). Они образуют два конца континуума, а между ними располагаются бесчисленные переходные ступени. К примеру, это мужчины с женскими формами (широким тазом, большой грудью, малой волосистостью тела) и женщины — с мужскими формами (с узкими бедрами, плоской грудью, низким голосом и усами). Причем это не отклонение от нормы (гермафродитизм), а сама норма. Все индивиды в той или иной мере обладают и мужскими и женскими чертами, т. е. человек по своей природе бисексуален.

В конце XIX в. начали проводиться первые исследования женщин — в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах. Появилось несколько монографий, посвященных им или их сравнению с мужчинами, в частности работы Т. Хиггинсона, Л. Фратти, X. Ланге, М. Лефевра, X. Марион, Л. Мархольм. Э. Кей (последние три автора — женщины); интересная монография Г. Эллиса «Мужчина и женщина» была переведена на русский язык в 1898 г.

Однако настоящим пионером новой отрасли психологии можно считать голландского ученого Г. Гейманса. Во-первых, его книга «Психология женщины» (1911) отличалась от предыдущих произведений своей научностью: стилем, аргументацией, ссылкой на исследования других авторов. Во-вторых, он сам провел два масштабных исследования. Его книга и исследования заслуживают подробного рассмотрения. Я перечислю некоторые положения из книги Г. Гейманса, которые актуальны и для современной гендерной психологии, а также приведу некоторые данные из его обзора исследований половых различий (по данным физиологов и врачей). Этот обзор демонстрирует состояние науки на начало XX в.

- Различия между женщинами и мужчинами носят статистический характер — в виде тенденций, при этом конкретные мужчина и женщина могут не соответствовать этим тенденциям.

- Женщин стали изучать очень активно, но необходимо изучать и отдельно психологию мужчин.

- Важен фактор пола исследователя. Мужчины недооценивают сложность женской психики, а женщины преувеличивают ее.